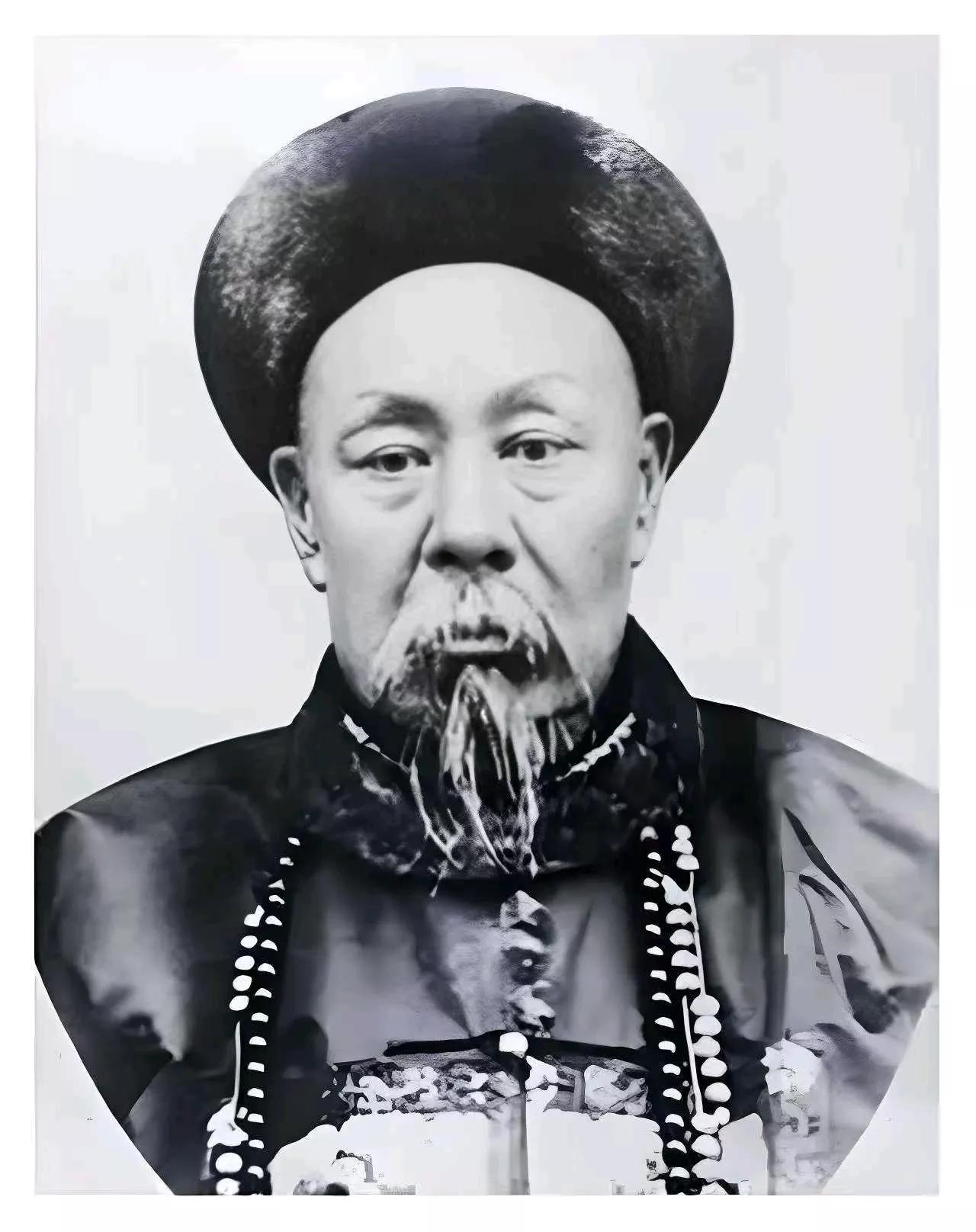

这么看,吴三桂真是缺乏远见,在云南待了那么久,手握十多万精兵,这时候如果南下东南亚,攻下泰国、老挝、越南等地,450多万平方公里,差不多相当于半个中国,不用和康熙硬碰硬,还可能获得康熙的支持,民族英雄的称号肯定是跑不了的。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 讲实在的,吴三桂在云南盘踞多年,手握重兵却错失良机。 要知道,这支军队可不是一般的地方部队,而是从辽东南下的精锐之师,战斗力相当了得,十余万大军中,有五万是百战老兵,剩下的也都是精挑细选的生力军。 而云南这个地方妙就妙在它的位置,北靠长江天险,南连中南半岛,往东可通两广,向西能达缅甸。 这样的地理优势,配上吴三桂多年积累的军事经验,简直就是一张王牌。 更绝的是,当时的东南亚可以说是一盘散沙,越南内乱不断,兵力不过一万五千;缅甸新朝初立,全国军队勉强凑个三万;泰国虽然有点家底,但军队分散各处,根本构不成气候。 这些地方加起来有四百五十万平方公里,比云贵两省大了何止十倍。 从军事角度看,吴三桂完全可以先沿着湄公河南下,趁雨季前拿下老挝北部,这地方是个产粮区,占住了就等于掐住了对手的粮袋子。 然后转头打越南,以他的实力,全程用不了一个月就能兵临河内城下。 康熙对这事儿的态度也很耐人寻味,只要吴三桂打着“平定蛮荒”的旗号,朝廷非但不会阻拦,说不定还会暗中支持。 毕竟这比他在云南养兵自重要强得多,从云南到河内才五百公里,比打到北京近了三分之二,这要是打下来,不就等于多了个战略纵深吗? 这么好的机会,搁在吴三桂手里却成了明珠暗投。 如此天赐良机,他不仅没抓住,反而跟清廷死磕,最后落得个身败名裂的下场,这事儿说到底,还是格局限制了胜局。 南下东南亚看似美好,但实际操作起来也确实有几道难关要过,最要命的就是瘴气问题,热带地区的病菌能让精锐部队转眼间减员过半。 当年清军打缅甸时,光是病死的士兵就占了四成,这还没开打呢。 补给线也是个大问题,从昆明到曼谷要走一千二百多公里,中间全是山林密布。 就算走茶马古道,从普洱到老挝琅勃拉邦也得走上四十多天,军队能不能等到粮草送到,这都是个问题。 火器装备上,吴三桂的部队还在用明朝的老式火绳枪,而泰国已经用上了欧洲的燧发枪。 这种装备差距在丛林作战中特别要命,更别说当时荷兰人在爪哇囤了三十艘战舰,葡萄牙人在澳门也有两千多兵力,这些洋人肯定不会袖手旁观。 但真正让吴三桂止步的,是他自己的思维定式,云南每年能给他带来九百万两白银的收入,盐税矿税都归他管。 这样的日子过得舒坦,谁还愿意去趟东南亚的浑水?何况他都那么老了,实在没有重新打天下的冲劲。 说到底,吴三桂是被眼前利益迷住了眼,他既想保住云南的好处,又想当个了不起的人物,结果把大好机会给糟蹋了。 而后来的历史证明,与其在中原和清军硬碰硬,还不如去开辟新天地。 这事给后人留下的教训就是,机会摆在眼前时,要敢想敢干。 吴三桂在军事上确实是个人物,但在战略眼光上却输得一塌糊涂,要是他当初选择南下,没准还真能在历史上留下另一番功业。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)