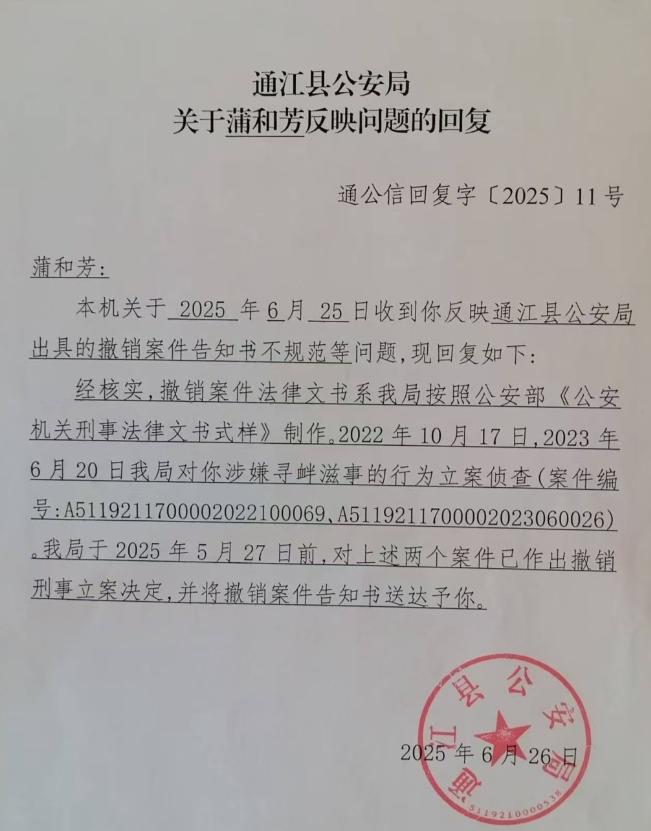

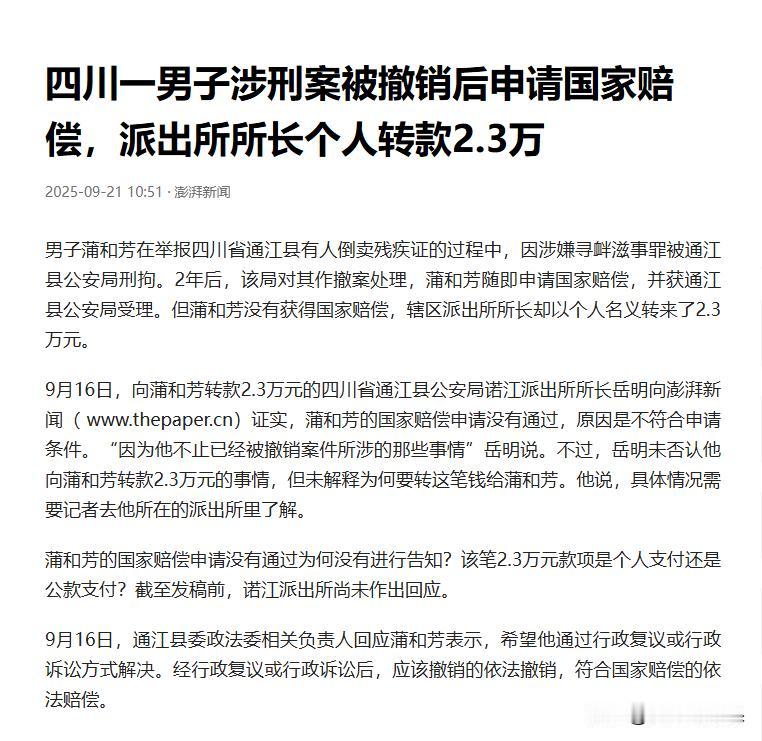

四川巴中,一名男子花3200元办了张二级残疾证,却在医院被索要1万元医疗费,举报后又被拘留,甚至刑事羁押49天,案件撤销后申请国家赔偿,却意外收到派出所所长私人转账的2.3万元,这究竟是怎么一回事? 事情的主人公是蒲某,他是一位视力残障人士,残疾等级为三级。2020年的一天,他在广场上遇到推销员,对方称花钱就能办二级残疾证,有了证件不仅能领补贴,还能免费看病。蒲某心动了,交了3200元,拿到了一张证件。从表面看,这证件确实正规,每月还能领到450元补助。 没过多久,蒲某接到通知,去成都某医院就医可以享受免费待遇。可在就诊结束准备离开时,医院保安却拦下他,要求缴纳1万元医疗费。蒲某辩解称自己持有残疾证享有权益,但医院坚持必须缴费。无奈之下,他只能付清1万元,才得以走出医院。那一刻,他意识到事情并不简单,怀疑自己可能上当受骗,于是选择举报倒卖残疾证的行为。 没想到,举报当天他本人却被公安机关带走,并以扰乱秩序为由处以8天行政拘留。接下来的几年,蒲某维权不断,但方式逐渐失控。他多次在残联办事处大闹,砸坏办公室门锁,在走廊里喷撒灭火器,还多次拨打110造成线路占用。有一次,他拿着残疾证复印件坐公交车,与司机争执,导致车辆停运半小时,引来乘客投诉。还有一次,他在广场上辱骂执法宣传人员,并摔坏公安铭牌。 这些行为让他多次被行政拘留,累计38天。公安机关认为他涉嫌寻衅滋事,向检察院申请批捕,他因此被刑事羁押49天。然而,检察院审查后认为其行为情节轻微,没有造成严重后果,不构成犯罪,决定不予批捕,案件撤销。 案件撤销后,蒲某开始申请国家赔偿。他的依据是《国家赔偿法》第17条的规定:如果在刑事案件中被违法拘留,或者羁押后案件被撤销、宣告无罪,受害人有权要求赔偿。按此逻辑,他被刑事羁押的49天应当属于“侵犯人身自由”的范围,理应得到赔偿。 然而公安机关给出的说法却完全不同。办案民警表示,虽然刑事案件撤销,但蒲某的行为确实违反了《治安管理处罚法》,所以他的刑事羁押天数被直接“转为”行政拘留天数。这就意味着,他不是被错误羁押,而是被合法行政处罚,因此不具备国家赔偿资格。 蒲某并不认可。他强调自己从未收到过“刑事案件转为行政处罚”的正式通知。在《治安管理处罚法》第94条中规定,公安机关作出处罚前,必须告知违法事实、理由及依据,并告知当事人依法享有的权利。如果公安机关确实未履行告知程序,那就属于程序瑕疵,蒲某的赔偿请求便有了法律依据。 2025年8月,蒲某正式向公安机关提交赔偿申请。公安机关受理了,但几天后,他的账户里出现了一笔转账:金额是2.3万元,打款人却是派出所所长岳某的个人账户,备注为空。蒲某一头雾水,他申请的是国家赔偿,怎么会是个人转账? 记者就此事询问岳某,他回应称蒲某的情况不符合国家赔偿条件,至于为什么以个人名义补偿,对方并未解释。 这就让事情变得更加复杂。根据《国家赔偿法》第4条,国家赔偿应由行使职权的机关负责,赔偿费用从国库支付。个人转账显然不符合规定,反而会让公众质疑:这是在规避程序,还是在私下“摆平”?这种做法即便出于好意,也容易削弱法律权威。 从法律角度看,蒲某是否能够获得国家赔偿,关键要看公安机关能否拿出充分证据。如果能证明刑事撤销后依法转为了行政处罚,蒲某的49天羁押就是行政拘留,不在国家赔偿范围。反之,如果手续不完整,程序没有履行,49天的羁押就可能被认定为违法羁押,应当赔偿。 此案还牵扯出另外一个重点:倒卖残疾证的行为。涉案推销员最终被抓并判刑,残联工作人员受到处分。这说明制度漏洞被不法分子利用,而受害者却可能被误导甚至受到反噬。残疾人作为弱势群体,更需要透明、公开、合法的保障渠道,而不是被灰色操作所利用。 对蒲某来说,他的维权之路充满波折。从被骗办证,到被骗缴费,再到举报反遭拘留,甚至被刑事羁押。如今,面对个人转账的“赔偿”,他依然举棋不定,不敢轻易收下。他要的不是一笔钱,而是一个合法合规的说法。 法律的力量就在于此——不是谁想补偿就能补偿,而是必须依托制度与程序。否则,即便转了钱,也难以真正抚平当事人的委屈。