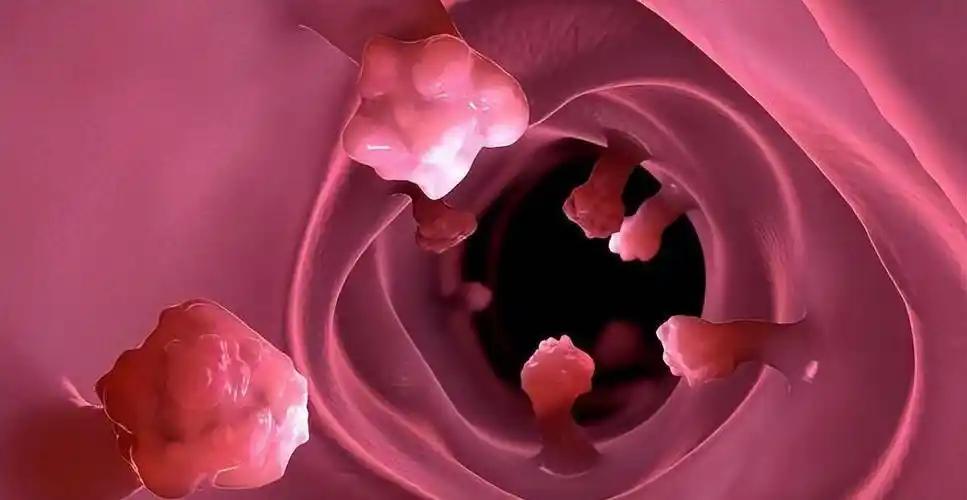

肠息肉,别再走弯路!建议存好 从医多年,我目睹了太多肠息肉患者陷入误区——有的认为“息肉小无关紧要”,不重视定期复查,等到息肉增大、形态出现异常时,已错过最佳监测与干预时机;有的把肠息肉当作普通的“肠胃上火”,盲目服用苦寒清热药物,结果肠胃功能愈发紊乱,不是食欲不振,就是腹泻不止;有的得知肠息肉有癌变风险后,过度焦虑忧心,反而导致肝郁气滞加重,肠道不适症状频繁发作。 实际上,肠息肉的问题远非表面那么简单。中医认为“大肠与肺相表里”,且大肠的传导功能依赖于脾胃的运化、肝气的疏泄以及肾阳的温煦。若肝气郁结,气机不畅,会影响大肠的传导;脾胃虚弱,运化失常,水湿内停,聚而成痰,痰湿阻滞肠道;或湿热蕴结,瘀血内停,都会干扰大肠的正常功能,使得浊气、痰瘀等在肠道内积聚,最终形成息肉。多数情况下,并非单一的“湿”或“瘀”作祟,而是“气滞、痰湿、瘀血”相互交织,还可能伴有脾胃虚弱、肝肾不足等情况,调理时需全面兼顾。 今天分享的调理思路,是临床总结上千例良性肠息肉(如增生性息肉、炎性息肉)患者后得出的,核心是“疏肝理气、健脾祛湿、化痰散结、活血化瘀、通腑导滞”——既疏通肠道气机,又清除痰湿瘀血,还注重顾护脾胃,避免攻伐太过损伤正气,精准针对常见证型的关键问题,尤其适合伴有腹部隐痛、大便异常、情绪不佳的患者。 基础调理方(仅供参考,需辨证加减) 组成:柴胡、木香、枳实、茯苓、薏苡仁、山楂、莱菔子、丹参、桃仁、炙甘草 方解: 柴胡、木香、枳实:疏肝理气、通利肠道,解决“气机不畅”这一根源问题,促进肠道蠕动。 茯苓、薏苡仁:健脾益气、淡渗利湿,从“脾为生痰之源”的角度出发,减少痰湿的生成,防止痰湿在肠道积聚。 山楂、莱菔子:消食化积、降气化痰,辅助软化息肉、预防肠道内容物瘀滞加重,改善消化功能。 丹参、桃仁:活血化瘀、通络止痛,避免痰瘀互结,防止息肉质地变硬、形态改变。 炙甘草:调和诸药,保护脾胃,避免疏肝、活血药物损伤正气,维持脾胃的正常运化功能。 辨证调方:4种常见证型,对应不同调理思路 1. 肝郁气滞型(最常见,伴情绪差) 主症:腹部隐隐作痛或胀闷不适,在情绪波动、压力增大时症状加重;平时爱叹气,嗳气频繁,有时胁肋部有“窜痛”感;食欲尚可,但进食过多后容易腹胀;大便时干时稀,或先干后稀;舌头淡红、苔薄白,脉弦。 调方:基础方加香附、青皮。香附被称为“气病之总司”,能更强劲地疏肝理气、调中止痛,迅速理顺郁滞的肝气;青皮疏肝破气、消积化滞,比香附作用更猛,能更好地缓解腹部胀痛、嗳气等症状,特别适合长期情绪不畅、压力大导致的肠息肉,改善肠道气机阻滞。 2. 痰湿内阻型(伴身体困重) 主症:腹部闷胀明显,仿佛有东西堵塞;身体沉重、乏力,尤其饭后容易犯困;大便不成形,黏腻不爽,粘在马桶上难以冲净;口淡无味,不渴,有时食用油腻食物后会恶心;舌头淡、苔白腻,脉滑。 调方:基础方加陈皮、苍术。陈皮理气健脾、燥湿化痰,可直接化解脾胃中的湿浊,使肠道气机更加通畅;苍术燥湿健脾、祛风散寒,增强健脾祛湿之力,与茯苓、薏苡仁搭配,从“健脾”入手切断痰湿来源,避免痰湿再次聚集成息肉。 3. 肠道湿热型(伴口苦、炎症) 主症:腹部灼痛或胀痛,进食辛辣、油腻食物后症状加剧;口苦、口黏,有时反酸;小便发黄,大便黏滞不爽,有排不尽的感觉;部分患者有慢性肠炎病史,偶尔会急性发作;舌头红、苔黄腻,脉弦数。 调方:基础方加黄连、黄芩。黄连清热燥湿、泻火解毒,能清除肠道内的湿热之邪,缓解口苦、灼痛等症状;黄芩清热燥湿、泻火解毒、止血安胎,与黄连协同作用,增强清湿热、通肠道的功效,适合伴有轻微肠道炎症的息肉患者,减少炎症对息肉的刺激。 4. 瘀血内停型(息肉偏硬、病程久) 主症:腹部刺痛,疼痛位置固定,按压时疼痛加重;息肉发现时间较长(如超过2年),大小变化不大但质地偏硬;有时夜间疼痛更为明显;舌头暗紫、有瘀斑或瘀点,脉涩。 调方:基础方加三棱、莪术。三棱破血行气、消积止痛,能“破瘀散结”,针对长期积聚的深层瘀血;莪术行气破血、消积止痛,增强活血化瘀之力,帮助化解肠道的瘀滞,避免息肉进一步变硬、恶变。 注意:孕妇禁用,月经量多者经期需停用。 特别提醒 千万别盲目套用此方,中医讲究“一人一方”!比如肠道湿热的人用了痰湿型的温药(如苍术+陈皮),会加重口苦、灼痛等症状;瘀血型的人只服用疏肝药物,瘀滞无法排出,息肉难以改善。必须找专业中医师看舌摸脉,结合息肉大小、症状、体质进行调方,切勿自行抓药服用。