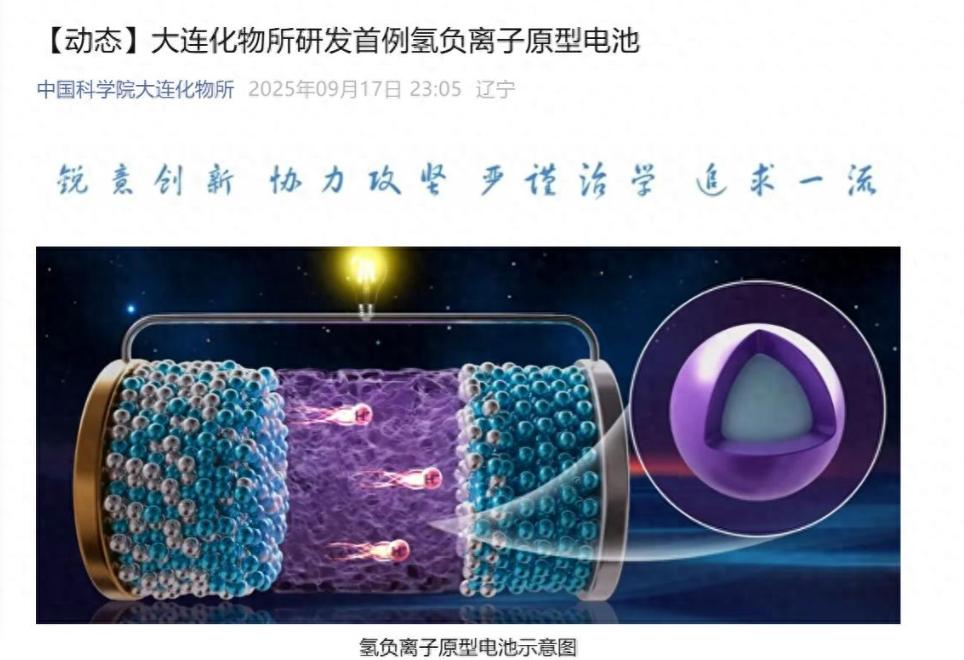

9月18日,一个让中国科研界振奋的消息传来:国家科学院大连化学物理研究所正式宣布,成功研制出全球首例以氢负离子为基础的原型电池。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 氢能一直被看作未来清洁能源的核心之一,可问题是,氢储存太难。高压储氢、低温液化、储氢合金……一大堆技术门槛把企业和科研人员压得喘不过气。 哪怕技术上能解决,成本也高得离谱,产业化更是遥遥无期。而且,很多储能方式还要依赖一些稀缺资源,全球布局自然不平衡,新能源产业链被锁在几个掌握关键材料的国家手里。 就在这种情况下,大连化物所的团队出现了。团队花了多年时间攻关,最终用氢负离子设计出了原型电池。这件事的厉害之处在于,它绕开了高压储氢,也不依赖那些稀缺的关键资源。 换句话说,中国自己就能掌握核心技术,不用天天担心国外供应链掣肘,也不用为氢能储存问题头疼。科研界这下真正松了一口气,因为看到希望了。 再来看看实际意义。第一,技术上跨了一大步。以氢负离子为基础的储能方式,理论上能把能量密度和安全性做得更高,存储和运输难度大大降低。 原来储氢得高压罐、得液化处理,成本高、风险大。现在有了氢负离子电池,风险和成本都可能大幅下降。 二,战略上有了主动权。中国在新能源赛道上的布局,不再被国外技术和材料卡脖子。 你想想,现在全球都在抢氢能相关技术,谁掌握核心,谁就能在未来能源市场上占据主动。中国科学家这次直接把主动权拿到手里了。 不仅如此,这项技术还有一个潜在价值,就是对储能格局的重塑。传统储能方式,比如锂电池、电网储能,都有各自的瓶颈:锂电池受制于锂资源,成本高,安全性问题也多;抽水蓄能受地形限制,不是每个地方都能做。 氢负离子电池出现后,意味着储能方式更多样化,灵活性大幅提升。尤其对于新能源汽车和可再生能源的大规模应用,氢负离子电池可能成为一个全新的选项,彻底打破现有的能源储存格局。 现在欧洲、美国、日本都在拼氢能技术,谁掌握了更安全、更高效的储能方案,谁就能在新能源产业链中占据上风。大连化物所的成功,意味着中国在这一赛道上领先一步。 别忘了,这可不是小打小闹,是直接把全球的技术竞赛格局打了个翻身仗。未来国际谈判、能源市场、产业投资,都会因为这项技术而有所调整。 当然,要把原型电池真正产业化、规模化,还需要时间。实验室里成功和商业化落地差别巨大,需要材料稳定性验证、批量制造工艺优化、成本控制方案设计等等。 但关键是,“可行性”已经被证明了。科研界最害怕的就是“概念永远停在论文上”,这次不一样,原型已经出来了,说明中国科学家完全有能力推动产业化落地。 相比传统储氢方式,这项技术还有一个直观优势,安全性。你不用再搞高压储氢,不用低温液氢,也不用担心储氢合金的潜在风险。氢负离子电池在储存、运输和使用中,理论上可以大幅降低事故概率。 说白了,就是把“危险、高成本、难搞”的储氢问题一次性解决掉了大半。对于新能源产业来说,这是一种巨大的利好,因为安全问题一直是制约推广的最大障碍之一。 再看看国内市场。中国新能源产业已经是全球最大的电动车市场,也是全球最大的光伏市场,但储能一直是短板。电、光伏发电量大,但储能跟不上,导致电力利用率受限。 氢负离子电池出现后,意味着不仅是交通、汽车有了新动力,电网调节、可再生能源消纳都有了新的解决方案。长远看,这种储能技术甚至可能改变国家能源战略布局,让能源利用更高效、更灵活。 最值得注意的是,这件事还体现了中国在核心基础研究上的实力。很多人以为中国科研就擅长应用、擅长追赶,其实不然。 大连化物所的团队完全证明,中国在核心科学问题上,也能自己突破瓶颈,创造世界领先技术。这不是学术论文堆出来的概念,而是可实际操作、可落地的技术成果。 说到底,这次成功不仅仅是一块原型电池那么简单,它象征着中国在新能源科技上的一次重大跃升。 未来几年,如果这项技术能进一步优化并规模化应用,新能源行业可能会迎来新一轮爆发,中国在全球能源市场的地位也会随之提升。这不仅仅是科研界的喜讯,也是整个国家能源战略和产业布局的一次关键性进步。 特大好消息就是特大好消息,9月18日这一天,中国科研再次让世界看到了实力,也让国内新能源产业和科研人员有了信心。氢负离子原型电池成功问世,标志着中国在新能源储能技术上迈出了实质性的一大步。未来,可期。 信息来源:2025 年 9 月 18 日,新华社发布了中国科学院大连化学物理研究所成功研制出全球首例以氢负离子为基础的原型电池的消息。