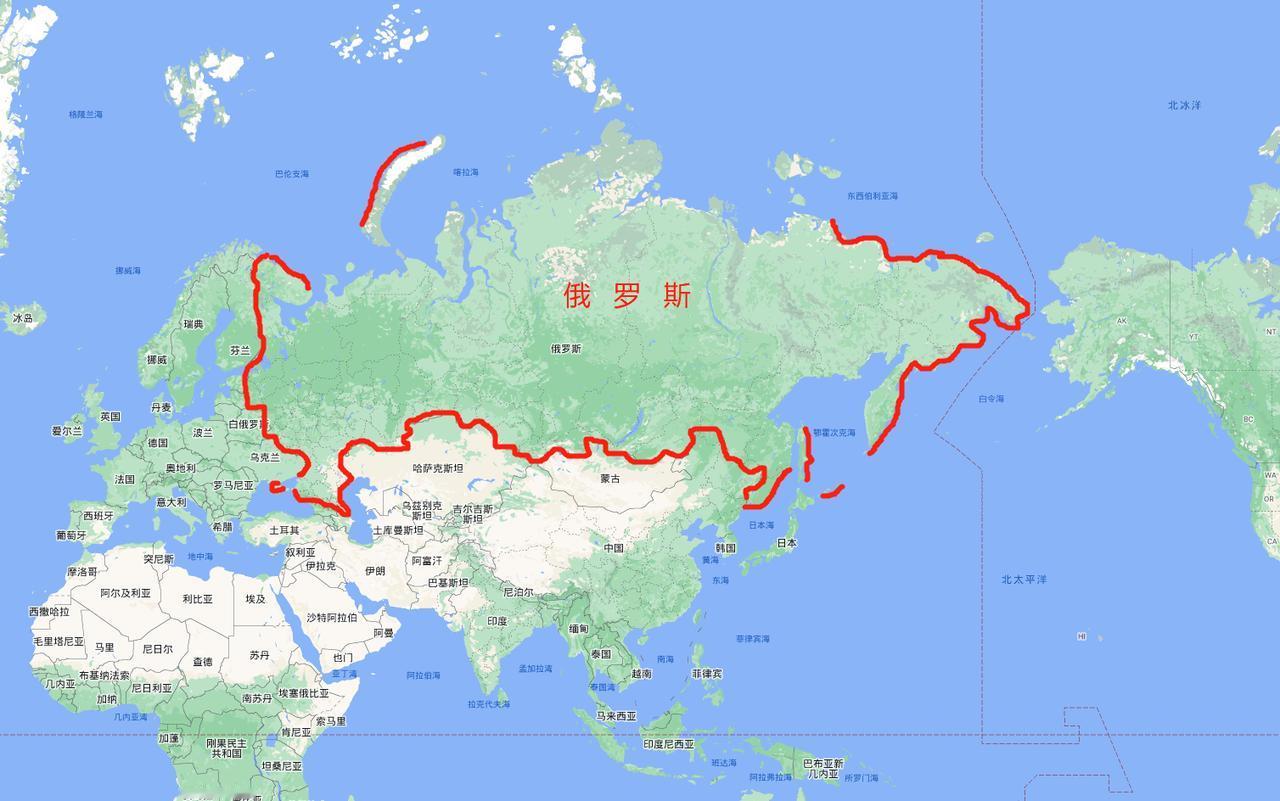

一位蒙古国网友在网上发出了这样一句话:“当初蒙古为何要脱离中国独立出来?独立的意义何在?看看今天强大的中国,看看今天富裕的内蒙古,再回头看看今天的我们,就像是被遗弃的孤儿!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 打开世界地图,蒙古国的人口刚刚突破三百五十万,相当于中国一个地级市的规模,经济总量更显微小,2024年全国GDP只有二百三十亿美元,折合成人民币也不算多,只要把目光投向南边的内蒙古自治区,马上感受到强烈反差:内蒙古2023年GDP高达三万多亿元人民币,折算成美元是三千多亿,远远甩开了北边的蒙古国,人均收入的差距同样巨大,蒙古国只有六千多美元,内蒙古已经超过一万四千美元,数字背后,是生活的天壤之别。 如果说经济差距还只是表面,更深层的影响来自地理与交通,蒙古国是全球最大的内陆国之一,四面环山,出海遥不可及,地理决定了它的对外贸易几乎全部依赖中国:九成以上的出口商品最终都流向南方,蒙古地下埋藏着丰富的煤炭、铜矿和金矿,这些资源本应是财富的源泉,可惜变现之路异常艰难,想要将这些矿产卖到更远的东亚市场,昂贵的陆路运输几乎让人望而却步,唯一现实的方向,就是向南。 然而,通往南方的物流路线上障碍重重,举世关注的铁路项目甘-嘎铁路,二十年间多次讨论,却始终未能完全贯通,缺乏高效的铁路运输,蒙古国不得不用成千上万的重型卡车把煤炭拖到边境,数不清的货车排成长龙,日以继夜地碾压草原公路,运输成本高得惊人,更糟糕的是,这些大车不仅让公路变得千疮百孔,扬起的沙尘还让草原生态日益恶化,牧民的牛羊难以安稳吃草,家园连连被迫搬迁,可以说,资源变成了包袱,经济发展却踩着环境的痛点。 跨过边界,内蒙古的景象则完全不同,密集的铁路、公路、高速和能源管道织成巨大的交通网络,现代化基础设施让资源流动畅通无阻,煤炭不仅能高效外运,还通过深度加工和清洁能源转型,带动了智能制造、电子产业、绿色能源等新兴行业崛起,风电场和光伏板点缀草原,新能源基地一派生机,内蒙古的经济结构早已不再单靠挖煤,非煤产业在工业产值中占据主导地位,经济抗风险能力大大提升。 蒙古国的经济则像坐在过山车上,国际煤价涨时日子稍宽裕,一旦下跌就捉襟见肘,2024年蒙古国GDP增长了4.9%,看似不错,其实主要还是靠卖矿产硬撑,整个国家的财政高度依赖出口原材料,外汇储备只有五十亿美元,稍有风吹草动就可能陷入危机,2015年中国经济放缓,蒙古国立刻体会到依赖单一市场的风险,每次国际市场波动,都会在蒙古国社会激起波澜。 如果说经济数据只是冷冰冰的数字,生活中的鲜活对比更让人感慨万千,在内蒙古,牧民的孩子能进好学校,享受现代医疗和便捷的交通,冬天有暖气,夏天有网络,超市、医院、合作社应有尽有,即使牛羊卖不出去,也有合作社兜底保障收入,牧民定居点生活安稳,日子越过越红火,而在蒙古国的牧区,许多孩子上学要走几十里路,看病也找不到好医院,由于卡车运输扰乱了草原生活,不少牧民不得不频繁搬迁,生活充满不确定性。 这种差距并非一朝一夕形成,背后隐藏着深刻的历史轨迹,一个多世纪前,蒙古地区身处列强角力的夹缝之中,清末动荡,沙俄和后来的苏联势力逐步渗透,蒙古王公和僧侣在外部力量的诱导下选择了分离,认为这样能获得更大的自主权和发展机遇,现实却远比想象复杂,独立后的蒙古国,长期被苏联模式影响,经济结构单一,苏联解体后,蒙古国虽然实行了多党制民主,但政局不稳、腐败问题频发,加之“资源诅咒”效应,经济发展步履维艰。 与之形成对照的是内蒙古的发展路径,作为中国大家庭的一员,内蒙古抓住了改革开放和西部大开发的机遇,基础设施建设突飞猛进,产业结构不断升级,政府投入大量资源推动畜牧业现代化、生态保护和多元化产业发展,内蒙古不仅成为中国的重要能源输出基地,还在保护民族文化和推动双语教育方面取得了成效,草原上的传统与现代和谐共存,经济与文化同步发展。 面对如此巨大的差距,蒙古国近年来也在积极寻求突围之道,乌兰巴托政府提出“第三邻国”战略,试图吸引美国、日本、韩国等国家的投资,以减少对中国的依赖,但地理和成本的现实让这些努力收效甚微,无论是向国际货币基金组织求援,还是寻求产业多元化,蒙古国的发展始终受到地理、交通和产业结构的制约,远水救不了近火,真正转型的关键还在于自身改革和社会共识。