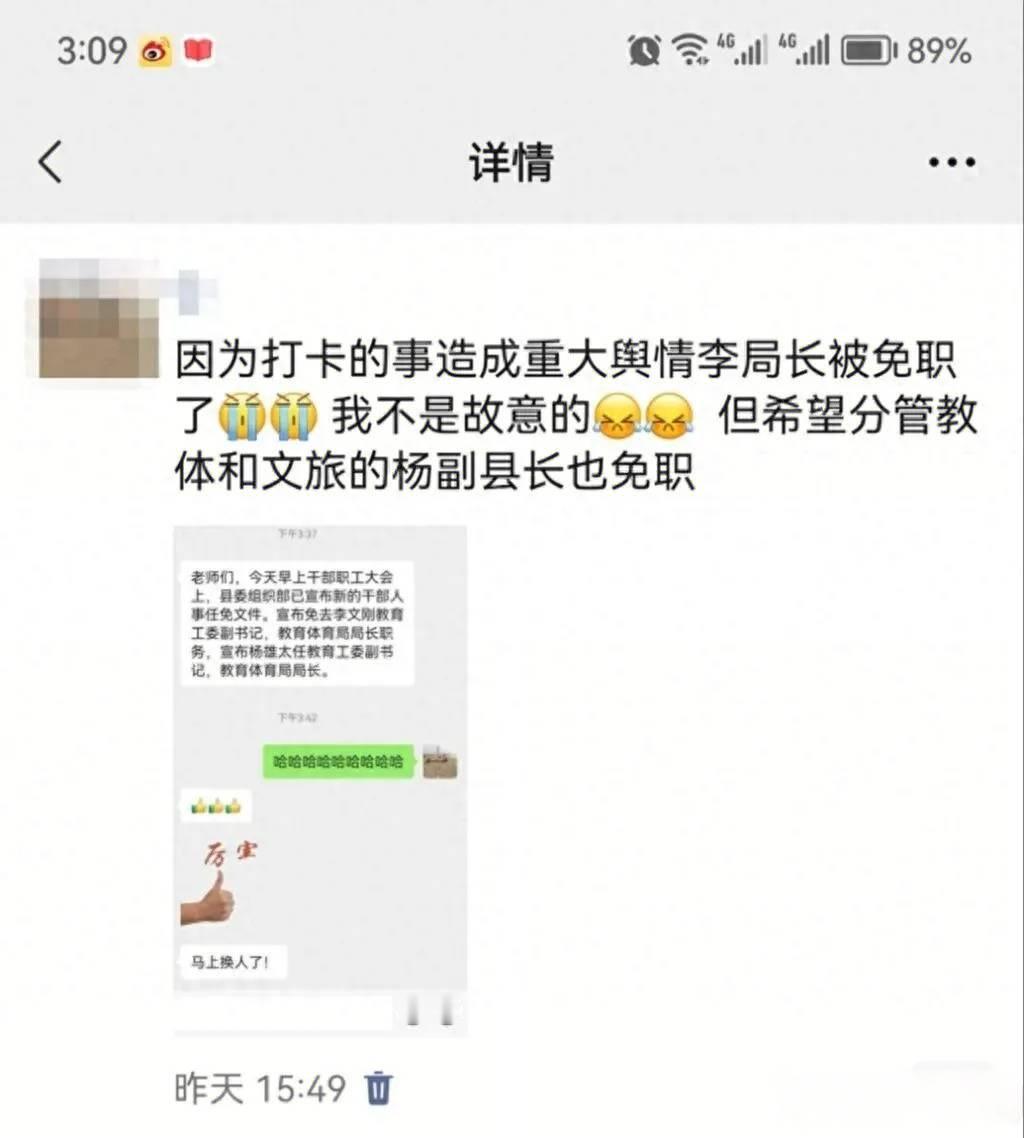

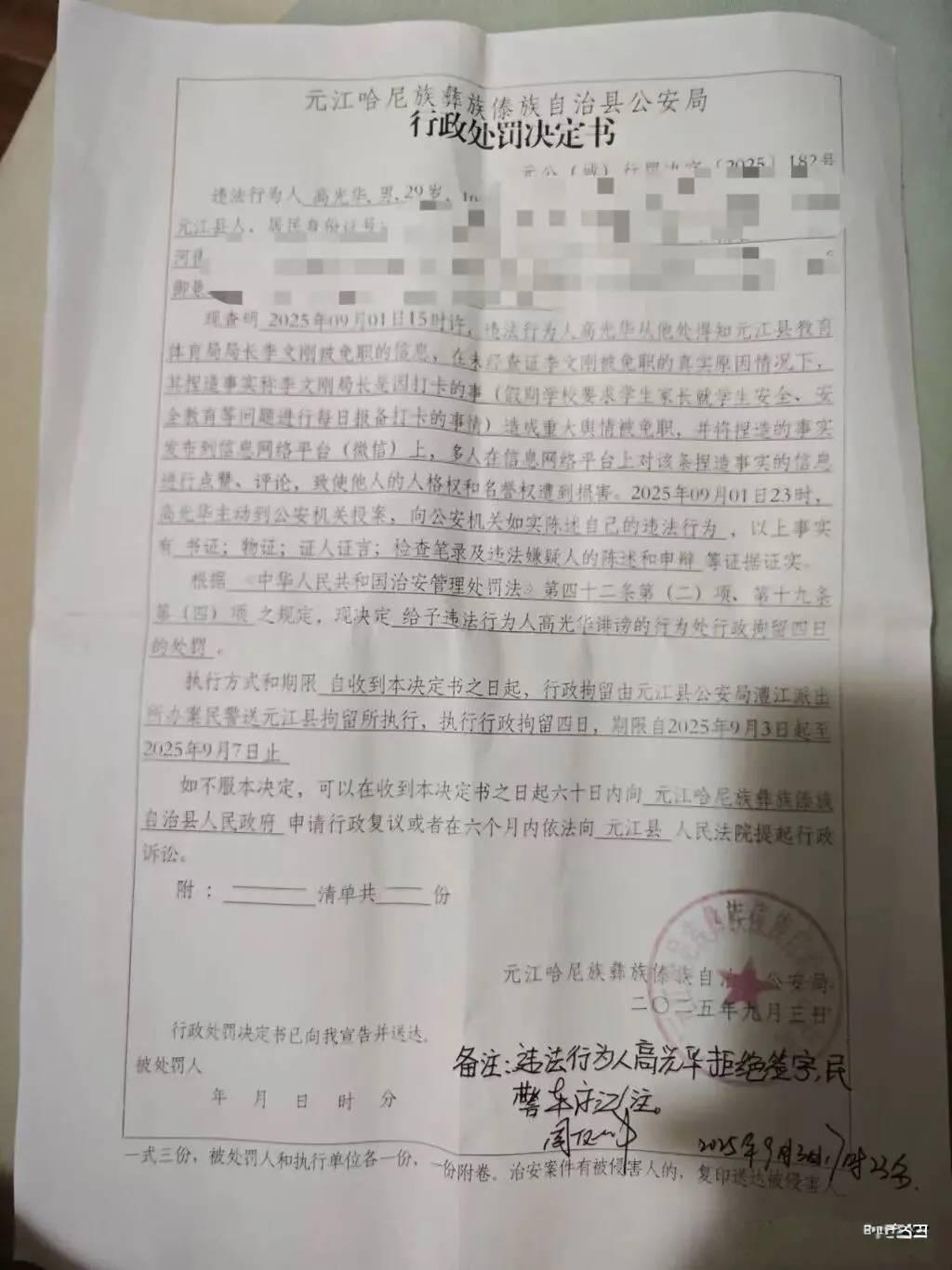

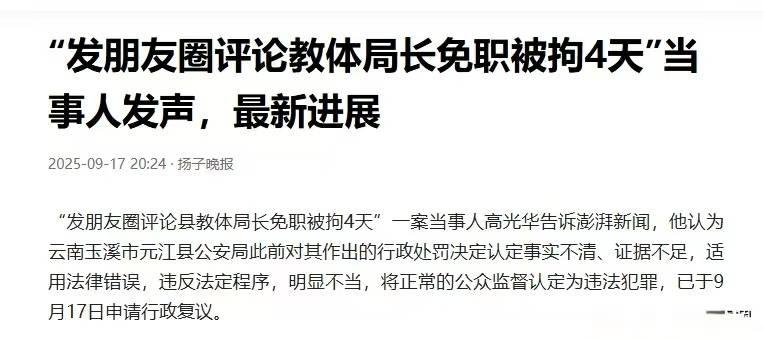

云南元江家长高光华,因在朋友圈评论县教体局长免职原因,被警方以“诽谤”行政拘留4天。此前他曾举报当地暑期学生安全打卡的形式主义问题,而警方认定其未核实事实就捏造免职原因,损害他人名誉。高光华认为处罚不公已申请行政复议,索赔1902.08元经济损失及1元精神抚慰金。此事引发热议,核心争议集中在“朋友圈评论算不算诽谤”“公职人员名誉权如何界定”上。 一、事件来龙去脉:从举报打卡到朋友圈被拘 这事得从两个多月前说起。今年7月,高光华发现元江县要求学生家长暑期每天两次在手机上做安全打卡,觉得这纯粹是形式主义,既折腾家长又没实际意义,就向多部门举报,还引来了媒体关注 。 之后,分管教育的杨副县长和教体局李文刚局长还专门约他“谈心”,本以为这事就翻篇了。结果9月1日,高光华听说李文刚局长被免职了,联想到之前的打卡风波,就在朋友圈发了条评论:“因为打卡的事造成重大舆情,李局长被免职了,我不是故意的,但希望分管教体和文旅的杨副县长也免职”。 没成想,这条朋友圈直接给自己惹来了麻烦。李文刚当晚就报了警,元江县公安局很快作出处罚:认定高光华捏造事实诽谤他人,行政拘留4天。可高光华不服气,他觉得自己就是随口评论公共事务,怎么就成了“诽谤”?于是在9月17日提交了行政复议申请,坚称警方处罚没道理 。 而当地县委部门说了,李文刚的职务变动就是正常的人事调整,跟打卡舆情没关系。 二、网友吵翻了!两种声音针锋相对 这事一曝光,网友们的讨论直接“炸了锅”,两边观点完全对立。 支持家长派:朋友圈评论咋成了诽谤? - 有网友怒怼:“这也太离谱了!人家之前举报形式主义是为了大家好,评论个免职原因就被拘,以后谁还敢说真话?” - 还有人质疑传播范围:“朋友圈都是熟人,又不是公开的微博热搜,这点传播量能算‘损害名誉’?警方是不是太敏感了?” - 更有人提到公职人员的特殊性:“局长是公众人物,公众评论他的工作变动不是正常监督吗?总不能只许夸不许说吧?” 认同处罚派:没核实就乱说是该管管 - 持反对意见的网友认为:“不管在哪说,捏造事实就是不对。局长免职明明是正常调动,硬说成是因舆情被免,这就是造谣啊。” - 有人补充道:“法律可没说朋友圈不能算传播平台,只要捏造事实传出去,损害了别人名誉,就该承担责任。” 三、法律层面掰扯:诽谤的帽子到底能不能扣? 吵归吵,法律上的界定才是关键。咱们结合律师观点和法律规定,把这事拆明白。 先搞懂:行政处罚中的“诽谤”要满足啥条件? 根据《治安管理处罚法》第四十二条,捏造事实诽谤他人会被拘留或罚款,但这可不是随便就能认定的。从法律实践看,得同时满足三个条件: 1. 有捏造事实的行为:得是无中生有或者篡改事实。警方认为高光华把“正常人事调整”说成“因打卡舆情被免”,属于捏造因果关系。 2. 有散布行为:得把虚假事实传播给他人。警方觉得微信是信息网络平台,朋友圈有人点赞评论就算散布。 3. 造成了损害后果:得确实影响了他人名誉。警方认定这一评论损害了李文刚的人格权和名誉权。 核心争议点:警方的认定站得住脚吗? 高光华的律师直接点出了三个关键问题,这也是案子的核心矛盾: - 朋友圈算“公共传播平台”吗? 律师认为,朋友圈是半封闭的熟人圈子,传播范围有限,和微博这种开放性平台不一样,不能简单当成“公共场合”,仅靠“多人点赞评论”就说造成了广泛影响,证据不足 。 - 公职人员的名誉权有特殊之处吗? 公职人员的工作变动本身就是公共事务,公众有监督和评论的权利。而且作为公众人物,对这类评论应该有比普通人更高的容忍度,不能轻易认定为“诽谤” 。 - 处罚程序合法吗? 警方认定高光华有“主动投案、如实陈述”的情节,按规定应该减轻处罚,但实际还是拘了4天,甚至没依法处理他暂缓执行拘留的申请,程序上可能有问题 。 再明确:评论公共事务和造谣的边界在哪? 这里必须说清楚,不是评论公职人员就绝对安全,也不是说警方完全不能管。关键看两点:一是有没有“故意捏造”的主观恶意,二是有没有超出合理评论的范围。 如果只是基于已知事实的合理推测,哪怕和真相有偏差,一般不算诽谤;但如果明知是假的还故意编造,或者把猜测当成确定事实传播,就可能越界。高光华的情况,更像是把“举报打卡”和“局长免职”做了关联推测,而非恶意编造谎言 。 高光华在复议申请里索赔1元精神抚慰金,这1块钱显然不是为了钱,而是为了争一个说法:普通人到底能不能评论公职人员?朋友圈里说句话要不要担惊受怕? 最后想问问大家:你觉得高光华的朋友圈评论算诽谤吗?公职人员的职务变动,普通人该怎么评论才不算越界?朋友圈这种熟人圈子,到底该算“私人空间”还是“公共平台”?