为什么东方红一号至今都没有坠入大气层?很简单,因为当初把东方红一号发射出去的时候,就没想过让它回来。 1970 年 4 月 24 日那个夜晚,长征一号火箭把这颗 173 千克的卫星送上太空时,中国航天人就给它规划了一条特殊的 “太空航线”。国家航天局至今清晰记录着这组数据:近地点 441 公里,远地点 2368 公里,倾角 68.44 度的椭圆轨道。 这个高度放在今天依然能打,比国际空间站当前 418 公里的平均轨道高出一截,更别说早期礼炮号空间站那 200 公里左右的近地点了。 要知道,太空中的 “空气阻力” 是卫星寿命的关键杀手。距离地球越近,大气层残留的气体分子就越多,卫星飞行时受到的阻力就越大,轨道会慢慢降低,最终坠入大气层烧毁。 这就是为什么苏联 1957 年发射的斯普特尼克 1 号,虽然开创了人类航天史,却只在轨道上坚持了 92 天就化为流星。但东方红一号所处的高度,大气已经稀薄到近乎真空,55 年来轨道高度只下降了约 10 公里,这种衰减速度慢得惊人。 当时的航天工程师们可不是拍脑袋决定的。在那个计算机还靠算盘辅助的年代,他们靠着扎实的理论计算,选了这条能避开大部分大气阻力的轨道。他们知道,卫星的工作寿命只有 20 天,电池耗尽后就会变成太空里的 “沉默使者”。 但他们更清楚,只要把轨道设计得足够高,这颗卫星就能在太空中留存很久。事实证明,到 2024 年,东方红一号还在近地点 429 公里、远地点 2000 公里的轨道上稳定运行,每天绕地球转 13 圈。 这种设计思路里藏着老一辈航天人的智慧。他们给卫星装上了 72 面体的球形外壳,让它在自旋时能反射阳光,方便地面观测。 更妙的是给末级火箭加了个 “观测裙”—— 一个能充气膨胀到 4 米直径的铝镀布气球,这样在地面用肉眼就能看到它的轨迹。 这些设计看似是为了观测方便,实则暗含了对卫星长期存在的考量。毕竟,能被持续追踪的轨道,才是最能证明发射成功的活证据。 对比同时期的卫星,东方红一号的轨道选择显得格外有远见。当时很多国家的卫星都贴着近地轨道运行,虽然节省燃料,但寿命极短。 中国航天人却敢为人先,用更高的轨道换取更长久的存在。这种决策背后,是对空间环境的深刻理解 —— 他们算准了在 400 公里以上的高度,太阳活动引起的大气膨胀对卫星的影响会小很多。 现在打开实时轨道监测系统,还能看到这颗卫星的精确位置:东经 145 度,南纬 27 度,高度 1885 公里。 它早就停止播放《东方红》乐曲了,1970 年 5 月 14 日,在完成所有探测任务后,卫星的电池耗尽,从此成了沉默的行者。但它的轨道参数至今稳定,就像一个精准的计时器,记录着中国航天从起步就有的长远眼光。 那些说早期航天技术落后的人可能不知道,东方红一号的轨道设计连国外专家都赞叹。它的远地点达到 2368 公里,这个高度即使在今天,也超过了很多低轨卫星。正是这个大胆的选择,让它躲过了大气层的 “吞噬”,成为中国航天史上的一座里程碑。 半个多世纪过去了,这颗卫星依然在太空中遨游。它没有坠入大气层,不是运气好,而是中国航天人从一开始就规划好了它的太空旅程。 他们不仅要让卫星成功发射,还要让它在太空中留下长久的印记。这种 “没想让它回来” 的设计理念,恰恰体现了中国航天那种既要立足当下,更要着眼长远的战略思维。 如今,每当观测到东方红一号的运行轨迹,人们看到的不仅是一颗卫星,更是一种远见卓识的见证。 它在告诉世界,中国航天从起步阶段就具备了这种深谋远虑的技术素养。这颗卫星的持久存在,本身就是对当年决策最有力的证明 —— 好的设计,经得起时间和太空环境的双重考验。

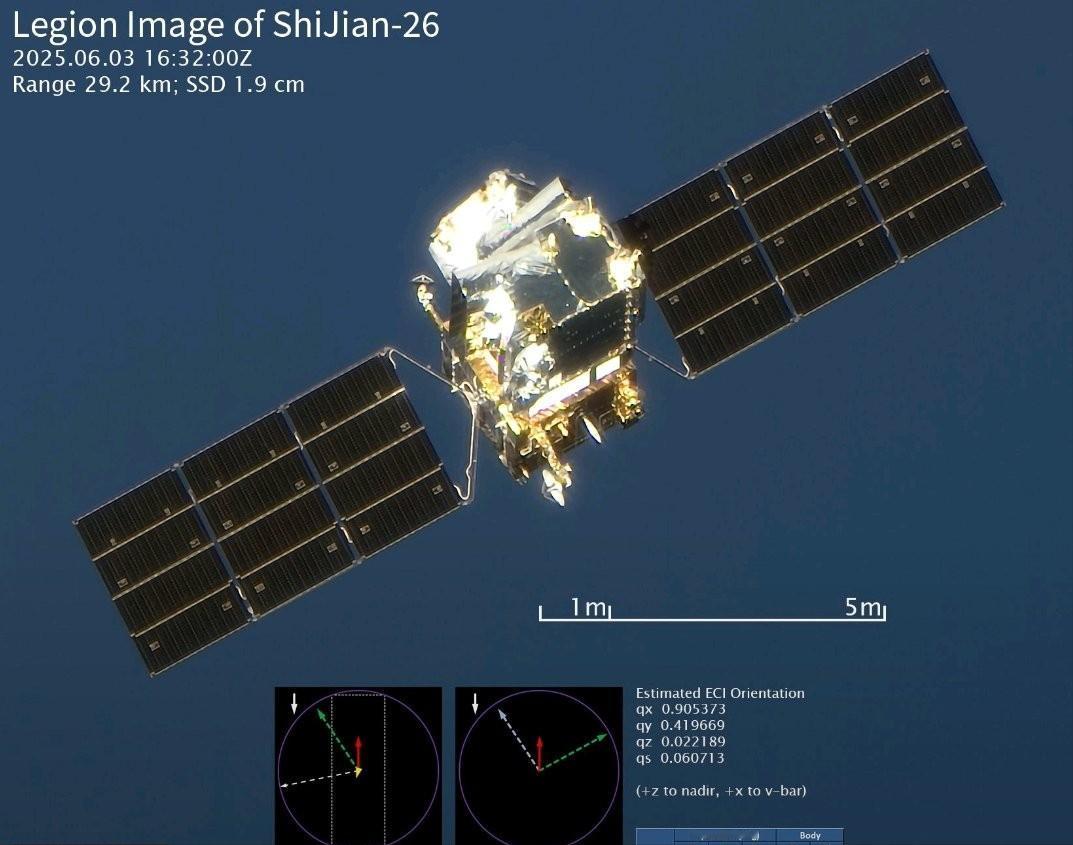

中美最近在太空进行了一次较量,绝对是高手过招,招招致命。美国Maxar卫星在太空

【67评论】【132点赞】