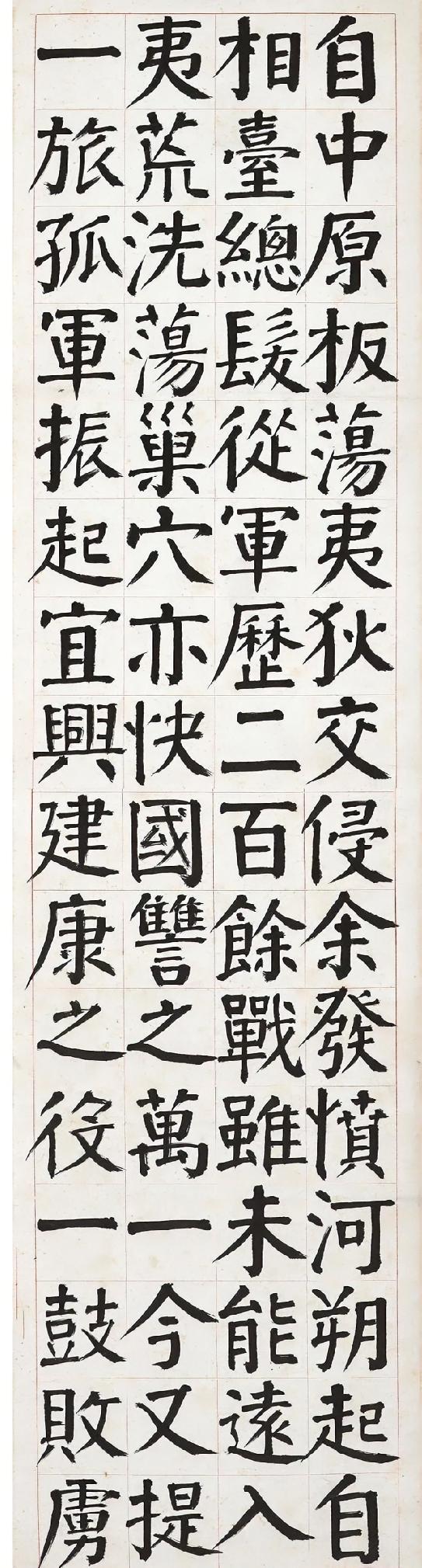

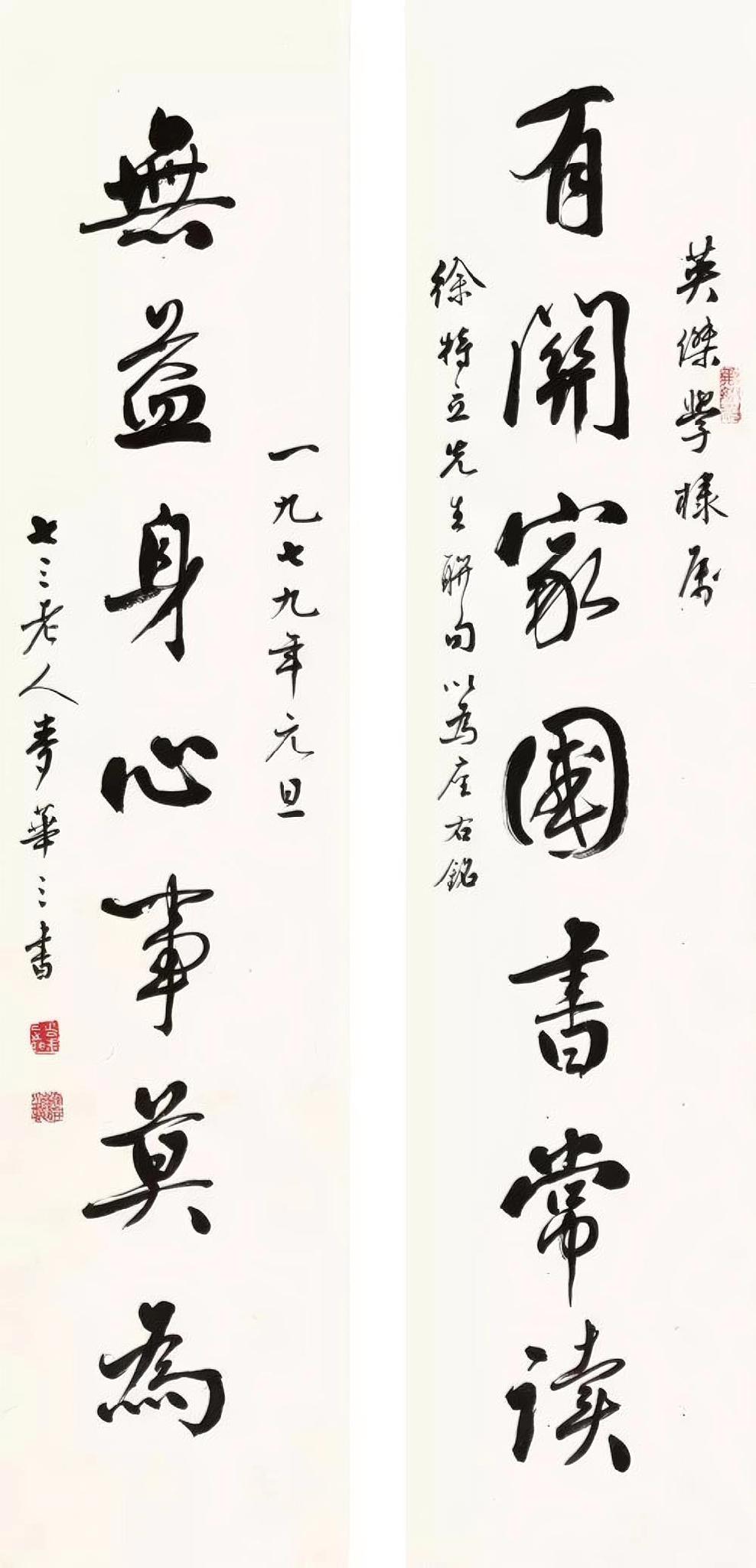

唐代诗人顾况70岁那年,他最喜爱的儿子不幸病亡,才17岁。顾况哭得很伤心,儿子忽然睁开眼睛说:“来世如果能投胎做人,还来顾家做您的儿子。” 唐代诗人顾况,苏州海盐人,字逋翁,号华阳真逸,晚年自称悲翁。他生于公元727年左右,卒于815年,享年89岁。早年进士及第,曾任著作佐郎等职,但仕途不顺,常因嘲讽权贵遭贬。后来隐居茅山,专心诗画。顾况诗风朴实,注重现实,影响深远。他与白居易的相遇最有名,白居易初到长安呈诗,顾况先调侃“长安米贵,居大不易”,读到“野火烧不尽,春风吹又生”后大赞,从此白居易声名鹊起。这反映出顾况识才的本性。 顾况一生诗作众多,著有《华阳集》,内容多讽刺时弊,表达对民生疾苦的关切。比如他的《上古之什补亡训传十三章》,借古讽今,体现传统文人的责任感。在唐代社会,诗人常通过乐府体抒发情感,顾况也不例外。他的绘画理论也独树一帜,强调自然真趣。 转到家庭,顾况晚年膝下有子,最宠一子。但在公元797年,他七十岁时,这儿子年仅十七岁病故。顾况悲痛欲绝,在灵前吟诗:“老人丧其子,日暮泣成血。老人年七十,不作多时别。”儿子魂魄似未离去,忽然睁眼,说出“来世如果能投胎做人,还来顾家做您的儿子。”这事记载于段成式《酉阳杂俎》续集卷一《玉格》,成为唐代轮回信仰的典型例证。 一年后,即公元798年,顾况得子顾非熊。这孩子长到七岁,一次与兄长玩耍,被打后说:“我是你哥,你为啥打我。”顾况惊异,追问之下,顾非熊忆起前生事,与亡兄细节吻合,包括一些只有父子知晓的往事。顾况从此坚信轮回,此事在文坛流传。 公元815年,顾况八十九岁去世,顾非熊正好十七岁。整理父亲遗稿时,顾非熊看到那首悼亡诗,忆起前生在灵柩中听到父亲吟诵,心生感动,才说出转世之言。没想到竟成真。这诗简朴真挚,流传至今,体现父子深情。 这个故事在唐代民间广传,反映出当时对生死轮回的普遍信念。佛教传入后,许多人相信因果报应,转世再生。顾况作为文人,经历此事后,更注重修身养性,晚年隐居茅山,炼丹拜斗,寻求长生之道。但他始终保持现实主义诗风,没沉迷玄虚。 顾非熊继承父业,也成诗人。他考进士三十年,会昌五年及第,官至盱眙主簿,后弃官隐居。这体现了唐代科举的艰辛,许多文人一生求仕,却常隐退山林。顾况父子的事迹,被视为佳话,强调家族延续的重要性。在我们中国传统文化里,亲情血脉是最牢靠的纽带。