【杨靖宇曾孙:爷爷找到曾爷爷时,只看到泡在玻璃坛子里曾爷爷的头颅】

“我爷爷找到我曾爷爷时,就只看到我曾爷爷泡在玻璃坛子里的头颅,我爷爷当时泣不成声,立即跪在地上磕了三个头。”

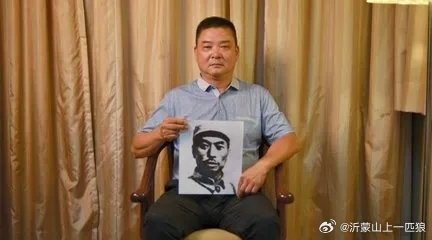

这是来自杨靖宇的曾孙马铖明的一段叙述。

杨靖宇就是领导东北抗联部队,与盘踞在东北的日军斗智斗勇,给日寇以沉重打击,让日寇头疼不已的抗日将军。

日寇称杨靖宇率领的抗联为“东边道社会治安之癌”,称抗联活动地区为“癌肿地带”。

足见日军对杨靖宇部队的害怕。

正因为这样,日寇将他视为眼中钉,肉中刺。

从1931年至1937年,杨靖宇在缺衣少粮的情况下,凭一人之力,将东北抗联的队伍扩充到六千余人,在南满一带进行抗日斗争。

1937年,他组织部队在南满进行抗日游击斗争,并配合关内全面抗战。

袭击铁路线上的日军列车,给敌人重创;袭击监修道路的伪警察队;在兴京、清原、通化等地开展游击战,牵制敌人。

1938年,炸毁隧道,桥梁工程,使敌人的交通线陷入瘫痪。烧毁伪警所,使敌人的工作陷入僵局。

然而,就在1940年2月23日,因叛徒出卖,杨靖宇在被敌人围困了五个昼夜后,在掩护部队转移时,被敌人发现,身中数弹,壮烈牺牲。

牺牲后日军还不肯罢休,割下他的头颅,泡在玻璃坛子里。将他的腹部解剖,就看他被围困的那些天,没粮没水是怎么活下来的,结果在他的胃里掏出的是枯草、树皮和棉絮。

当时日寇对杨靖宇的敬佩之情油然而生,参加解剖的主刀医生金源更是惊讶地说:中国竟然有如此威武不屈的军人。

杨靖宇的不屈一定程度上也震慑了日寇,但日寇也极力掩盖着自己的害怕,想以杨靖宇的死来震慑附近的抗日队伍。

日军通化省警务厅长岸古隆一郎下令将杨靖宇的头颅装进了玻璃坛子,用汽车运到通化省城,在各街道,学校、所属各县进行示众。

但日军通化省警务厅长岸古隆一郎一边做着恶,一边因良心不安又行着善。

他偷偷下令让有名的木匠雕刻了杨靖宇的头颅,接到杨靖宇的尸身上,并让县城写字最好的老先生,在一块碑上写了“杨靖宇之墓”,然后又为杨靖宇买了最好的寿材,还请了一位日本高僧,在杨靖宇安葬时,诵经,葬礼由岸古隆一郎亲自主持。

一是他敬佩杨靖宇这位军人的气节;二是据说他那段时间老做恶梦。

杨靖宇的牺牲不但没有让中国人民害怕抗日,反而激发了中国人的抗日斗志。

杨靖宇牺牲5年后,日本宣布无条件投降。当地政府立即重新修整了杨靖宇烈士的墓,当时因为没有找到杨靖宇将军的头颅,还是将杨靖宇按原来的样子重新安葬,并在棺木前的供桌上摆放上他的头像照片。

直到1948年,长春解放后,一位学生在长春医学院上课时,发现了泡有杨靖宇遗首的玻璃坛子,才向相关部门报告。

后来,杨靖宇的遗首被接到了东北烈士纪念馆,以供后人瞻仰。

杨靖宇其实是化名,他的真名叫马尚德,但他当年打入东北时,因为工作需要化名为杨靖宇。

所以,在信息交通不便的时候,家人一直没有他的音信。

直到1951年,一直寻找父亲马尚德的踪迹未果的马从云,正准备放弃时,他无意中在《河南日报》上看到了一篇文章,才知道父亲原来就是抗日英雄杨靖宇。

他这才联系了东北烈士纪念馆的工作人员,东北烈士纪念馆的调查组人员根据线索也确认了马从云的身份。

之后马从云兄妹于1953年前往东北纪念馆。

然后就出现了开头的一幕,据杨靖宇的曾孙马铖明讲述,当爷爷马从云看到父亲泡在玻璃坛子里的头颅时,泣不成声,立即跪在地上,磕了三个头。

在今年的9月3日“杨靖宇支队”的旗帜出现在阅兵仪式上时,镜头也是给了“杨靖宇支队”一个10秒钟的特写。

在中国的这场反侵略战争中,它有力的粉碎了日寇统治东北,进兵中原的企图,是东北抗战的重要力量。

最重要的是,在零下40度的冰天雪地,杨靖宇支队以血肉之躯体,对抗饥寒,无衣、无粮,在绝境中求生与敌人周旋了7年之久,牵制了10万多的日伪军。

所以,为了纪念杨靖宇将军,1946年通化成立了杨靖宇支队,现在隶属于陆军第83集团军。

今日,当我们的大国重器出现在阅兵仪式上,令各国惊叹时,身为中国人我们满是骄傲。

9月3日阅兵仪式的后劲太大了,热度仍然没有退减,当大家都还沉浸在这份国之强大,令列强不敢觊觎的喜悦之中时,我们也应该缅怀先烈。

这盛世如您所愿!铭记历史,缅怀英雄,致敬杨靖宇将军!

同时也祝愿将军的后代,继承将军遗志,越来越好!

参考资料:

《杨靖宇百科》

《杨靖宇传》

《新华网对杨靖宇曾孙马铖明的采访》

(来源 : 黎庶文史 原创 : 作者黎庶)

闲拈云子落星河

杨靖宇将军永垂不朽!