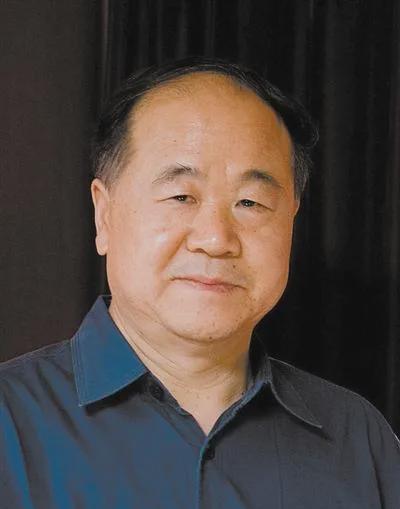

不知为何,贾平凹曾称 “莫言是当代最被低估,最受委屈,最为老百姓说话的作家”!各种争议让莫言常面临 “迎合西方”“抹黑现实” 的指责,却鲜有人静下心来读懂他作品中对百姓的悲悯 —— 他的 “批判” 从来不是为了否定,而是为了唤醒对百姓生存困境的关注,这种 “不被理解” 正是他 “受委屈” 的核心所在。 笔者认为,莫言的 “为百姓说话”,并非停留在表面,而是深植于对乡土百姓生存状态的细腻描摹与精神困境的深刻共情。他出生于山东高密农村,童年经历过饥饿、贫困,这些底层生活记忆成为他创作的 “富矿”。 在《红高粱家族》中,他写余占鳌、戴凤莲等农民,既不将其塑造成完美的英雄,也不刻意渲染苦难,而是展现他们在战乱年代里的挣扎与反抗 —— 余占鳌有草莽的野性,却也有对土地与亲人的深情;戴凤莲敢爱敢恨,却也难逃时代的悲剧。这种 “不美化、不矮化” 的书写,让百姓的真实人性得以呈现。 在《丰乳肥臀》中,他以母亲上官鲁氏的一生为主线,串联起高密农村数十年的变迁,写她生育八女一子的艰辛,写她在饥荒、动荡中守护家庭的坚韧,将百姓在历史洪流中的渺小与伟大刻画得入木三分。莫言曾说 “我始终是站在农民的立场上写作”,这种立场让他的作品始终贴着百姓的生活,替他们说出那些藏在苦难里的坚韧、藏在平凡中的尊严。 贾平凹所说的 “被低估”,源于莫言的创作风格与传统文学审美之间的张力,以及部分读者对其作品 “魔幻” 外壳的误读。莫言的作品常融入魔幻现实主义元素 ——《生死疲劳》中地主西门闹六世轮回为驴、牛、猪等动物,以非人的视角观察农村变革;《蛙》中姑姑万心的经历与蛙的意象交织,充满象征意味。这种 “魔幻” 写法打破了传统现实主义的叙事框架,让部分习惯线性叙事的读者感到 “晦涩”,进而忽视其背后的现实关怀。 比如《生死疲劳》看似荒诞,实则以动物的视角揭露了土地改革、人民公社、改革开放等时期农村的复杂矛盾,以及农民与土地的深层羁绊。此外,莫言获诺贝尔文学奖后,部分评论将其标签化为 “西方审美下的东方作家”,却忽略了他作品中浓厚的中国乡土根脉 —— 他写的高密方言、民俗仪式、饮食文化,都是中国农村百姓生活的鲜活切片。这种对其创作内核的认知偏差,导致他在国内文学评价中长期存在 “被低估” 的现象。 而 “受委屈” 则指向莫言因作品引发的争议与误解。他的作品因直面人性的复杂与历史的阵痛,常被置于舆论的风口浪尖。《丰乳肥臀》曾因描写母亲” 被质疑 “低俗”,却少有人关注小说中母亲形象所承载的女性坚韧与生命力量 —— 上官鲁氏的 “多子” 并非单纯的欲望表达,而是在战乱、饥荒中对 “活下去” 的本能渴望,是百姓对生命延续的朴素追求。 《蛙》中对计划生育政策的描写,也被部分人解读为 “批判”,却忽略了莫言对政策背后个体命运的同情 —— 姑姑万心从坚定的计划生育执行者,到晚年因愧疚而创作泥塑娃娃,展现的是政策与人性之间的张力,是百姓在时代政策下的无奈与挣扎。 1986 年,《红高粱》在《人民文学》杂志发表,如同一颗重磅炸弹投入中国文坛,让莫言这个名字一夜之间被无数人知晓。这部作品以独特的叙事、鲜明的人物塑造和浓郁的地域文化特色,为中国当代文学开辟了一条崭新的道路。 《红高粱》的故事发生在抗日战争时期的山东高密东北乡,那片广袤的高粱地成为故事的核心舞台。小说以 “我爷爷” 余占鳌和 “我奶奶” 戴凤莲的传奇爱情与抗日经历为主线,串联起一系列跌宕起伏的情节。余占鳌从一个普通的农民,经历生活的磨难和爱情的洗礼,最终成长为一名抗日英雄;戴凤莲则是一位勇敢、坚毅的女性,她敢于冲破封建礼教的束缚,追求自由的爱情和生命的尊严。他们的故事,交织着爱与恨、血与泪,展现了人性的光辉与黑暗。 在叙事手法上,《红高粱》大胆创新,打破了传统小说的线性叙事模式。莫言采用了多视角叙事和时空交错的手法,以 “我” 的回忆为线索,将过去与现在、现实与回忆交织在一起,使故事更具层次感和立体感。这种叙事方式不仅增加了故事的丰富性和可读性,也让读者在阅读过程中不断感受到惊喜和震撼。例如,在描写 “我奶奶” 出嫁的情节时,作者突然插入 “我爷爷” 在高粱地里的活动,这种时空的跳跃和转换,让读者在不同的场景和时间中穿梭,仿佛置身于那个充满传奇色彩的世界。