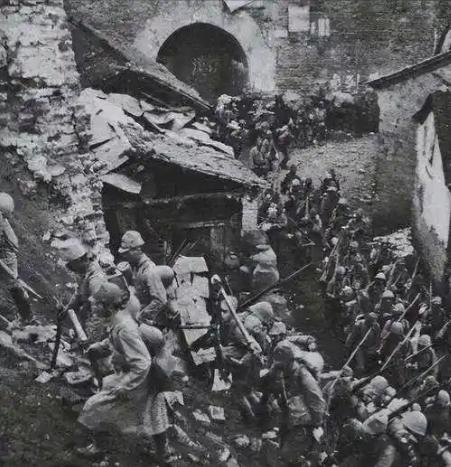

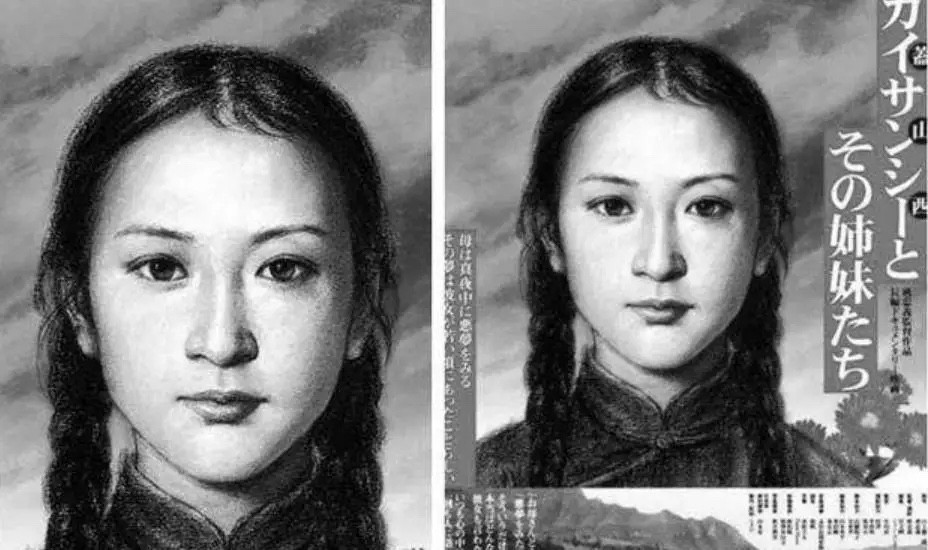

日本作家村上春树直言:他的父亲是侵华日军,他拒绝吃中国菜,因为不配,拒绝生孩子,这样的血脉,必须在他这一代终结...... 在全球数以亿计的读者心中,村上春树是当代文学的一座丰碑,他的作品穿越语言与文化的藩篱,触动无数灵魂。 然而,鲜为人知的是,这位文学巨匠的灵魂深处,一直被一个沉重如山的秘密所笼罩,他的父亲是一名侵华日军。 这个家族秘密,如同一道永远无法愈合的伤痕,深刻地塑造了村上春树的人生轨迹,成为他创作的隐秘源泉,也是他毕生都在试图和解的心灵重负。 那时的他,还不懂什么是战争的残酷,无法理解国际法与人道主义的宏大叙事,但他本能地抓住了一个最核心、也最令人恐惧的信息:他敬爱的父亲,那个每天为他准备早餐、教他打棒球的温和男人,曾经亲手结束了一个陌生人的生命。 这个念头让他不寒而栗,恐惧的种子就这样悄然埋下,在他幼小的心灵中生根发芽。 随着年龄增长,当他开始在学校接触历史课本时,一个更为荒谬的现实冲击着他:日本的教科书对那场惨绝人寰的侵略战争几乎只字不提,历史被处理得干干净净,仿佛那是一段可以随时被删除的记忆,一个不值一提的小插曲。 他开始偷偷翻阅图书馆中被尘封的历史资料,寻找那些被官方叙事有意忽略的片段。 当年轻的村上通过各种非官方渠道的书籍、资料了解到南京大屠杀的暴行时,一种难以言喻的恐惧攫住了他的心脏。 他曾数次鼓起勇气,试图向父亲询问更多细节,但每当话题触及战争,父亲要么沉默不语,要么巧妙地转移话题,仿佛那段记忆是一个不能触碰的禁区。 无奈之下,二十多岁的村上决定亲自寻找答案,他花费数年时间,翻查父亲的从军记录,对照浩如烟海的战争史料,试图拼凑出父亲当年的行军路线。 他走访了退役老兵,查阅了军事档案,甚至学习了中文,只为能够阅读中国方面的历史记载,当得知父亲没有参加过南京大图书,他才松下一口气。 然而,这口气并没有让他真正解脱,父亲确实杀害过无辜的中国人,无论是在战场上还是在战俘营中,这个事实本身就是一座无法撼动的大山,沉甸甸地压在他的心上。 随着村上春树的文学事业蒸蒸日上,一种更为复杂的情感开始在他心中滋长,他开始以"侵华日军后代"的身份自处,这份负罪感,随着他的作品在中国广受欢迎而愈发沉重。 每当收到中国读者的喜爱和赞扬,每当看到自己的书在中国畅销榜上名列前茅,他感受到的不是荣耀,而是一种针扎般的愧疚,好像自己窃取了一份本不配得到的善意。 村上春树很早就和妻子达成了一个共识:不要孩子,这不是什么时尚的丁克思潮,也不是因为他们不喜欢孩子,而是因为她认为,自己粘上了罪恶的血脉,决不能延续下去。 这种赎罪不仅体现在重大人生决策上,也渗透到日常生活的细枝末节,当村上到访中国时,面对接待方的热情宴请,他总是婉言谢绝。 这并非是他吃不惯中餐,恰恰相反,他深爱中国美食的多样与精致,然而,在他的内心深处,他觉得自己"没有资格"享用这些食物。 2011年的福岛核事故,成为了村上春树思想转变的一个重要节点,当他目睹日本政府在处理核泄漏问题时表现出的那种推诿、不作为、试图蒙混过关的态度时。 他不再仅仅是那个躲在书斋里的作家,而是开始利用自己的影响力,一次次公开呼吁日本政府必须正视历史,为战争诚恳道歉。 他的呐喊,自然没能叫醒那个装睡的庞然大物,反而招来了日本国内右翼势力的谩骂和匿名威胁。 有人在网上公开诅咒他,有人给他寄恐吓信,甚至有极端分子扬言要"惩罚这个卖国贼"。 然而,这些威胁非但没有让村上退缩,反而坚定了他的决心,与此同时,来自中国和其他亚洲国家的支持声音,也让他更加确信,这条路虽然孤独,却是必须有人去走的。 最终,村上春树拿起了自己最强大的武器:文学,2019年,在他的创作生涯进入第五个十年之际,村上发表了一篇震撼文坛的文章。 首次向全世界公开了父亲的侵华日军身份,详细讲述了那段杀害战俘的往事,以及这段家族史如何像幽灵一样伴随了自己一生。 这篇堪称"告白"的文章在全球引起了巨大反响,有人赞扬他的勇气,有人质疑他的动机,但无论如何,村上春树用自己的行动证明,个人的良知可以超越国家的集体失忆,个人的勇气可以挑战历史的重负。 村上春树用自己的一生,孤独地进行着一场对抗历史遗忘的战争,他或许无法凭一己之力撼动那座名为“日本政府”的顽固堤坝,但他们激起的涟漪,却早已在无数人心中播下了良知与反思的种子。