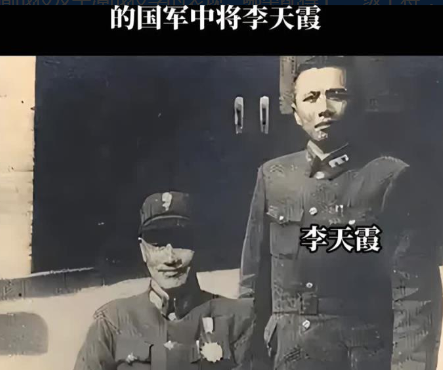

1948年,曾经开着汽车在光天化日之下奸淫妇女,活生生踢死佣人的国军中将王泽浚,被俘虏时,大衣屁股上开着一个口子,帽子也丢了,一张脸上全是灰尘,睁着一双大眼珠子大骂蒋介石排斥他,在提及黄百韬时,他更是直接拍着大腿说“我是川军啊……”。 这位昔日在四川百姓面前作威作福的军阀子弟,此刻只剩兵败被俘的狼狈,嘴里的抱怨却暴露了他的本性。 从始至终,他都没意识到自己的罪孽,只把失败归咎于他人,而他的一生,早已被“恶”与“骄”刻下了注定的结局。 他是四川军阀王缵绪的独子,父亲在川军里根基深厚,对他更是寄予厚望,从小请人教授兵法,一心想把他培养成自己的接班人。 这份“顶配”出身,没让他学会敬畏生命,反而养成了“视百姓如蝼蚁”的嚣张。在四川老家时,他的恶行早已家喻户晓:佣人端茶慢了,他抬脚就踢,一次竟直接将人踢死; 看上路边的妇女,不管对方愿不愿意,直接塞进汽车拉走施暴;更令人发指的是,为给卧病的母亲治病,他竟听信“人肝入药”的偏方,从监狱提来无辜囚徒,活生生挖取肝脏。 即便母亲最终还是病逝,他也没反思自己的残忍,反而又杀了几个下人泄愤。 而父亲王缵绪对这些恶行,要么视而不见,要么轻描淡写一句“年轻人不懂事”,父子俩一脉相承的冷血,让四川百姓对他们又怕又恨。 在军中,王泽浚的“恶”更是毫无遮掩,可他的官运却一路亨通。凭着父亲的关系和几分军事天赋,他年纪轻轻就当上了军官,后来更是升到国军中将,得到蒋介石的重用。 手握权力后,他愈发喜怒无常:士兵训练动作不标准,他拔枪就射;下属提不同意见,他当场让人拖出去鞭打;军营里没人敢跟他对视,生怕一不小心就惹来杀身之祸。 有人统计,光是他在部队里“无故击杀”的士兵和下人,就有数十人之多。 可即便如此,没人敢举报他,国军内部的腐朽让这种“恶”有了滋生的土壤,也让王泽浚更加肆无忌惮,觉得自己“有权就能为所欲为”。 不过,王泽浚的人生里,也有过一段与“恶”相悖的经历——抗日战争时期,他也算扛起了枪杆打鬼子。1937年全面抗战爆发后,他率领部队奔赴前线,先后参与淞沪会战、徐州会战等重要战役。 在战场上,他一改平时的骄纵,指挥士兵拼死抵抗,也曾多次击退日军进攻,甚至在一次战斗中亲自带兵冲锋,被子弹擦伤胳膊也没后退。 这段“抗日经历”后来成了他被俘后试图辩解的“资本”,可百姓心里清楚:“他打鬼子是应该的,可他之前害过的中国人,比他杀的鬼子多得多。” 功过从来不能相抵,他在和平时期对百姓犯下的罪孽,早已盖过了战场上的那点功绩。 1948年的淮海战役,成了王泽浚“恶”的终结点,却也让他暴露了最后的“骄”与“怨”。 当时他担任国军第七十军军长,奉命归黄百韬指挥,可战斗打响后,黄百韬因自身部队压力大,没能及时给王泽浚补充武器弹药。 没了装备支撑,他的部队很快被解放军击溃,他带着残部仓皇逃窜,最终还是被俘虏。 被俘时的他,没了中将的体面,大衣破了,帽子丢了,满脸灰尘,却还在大骂蒋介石“偏心,只重用嫡系,排斥我们川军”,提到黄百韬更是拍着大腿喊冤:“要是他给我送弹药,我怎么会输!” 从头到尾,他都没提自己过去的恶行,也没反思指挥上的失误,只把失败归咎于别人,这份“不知悔改”,彻底坐实了他的“恶”。 被俘后,王泽浚本该为自己的罪孽付出代价——百姓联名上书,要求严惩这个“杀人恶魔”,按照他的罪行,判处死刑也不为过。可就在这时,他的父亲王缵绪站了出来。 当时王缵绪手握一定兵权,为了救儿子,他主动向我党起义投降,提出“用自己的投诚换儿子一命”。 考虑到起义对局势的积极影响,我党最终同意了这个条件,王泽浚逃过死刑,被判处无期徒刑,关押在功德林战犯管理所。 在功德林里,王泽浚一开始还不服管教,后来在工作人员的教育和其他战犯的影响下,慢慢开始反思自己的过去。 他曾在日记里写道:“以前觉得自己有权,杀几个人不算什么,现在才知道,百姓的命也是命。”可即便认识到错误,他也没能走出功德林。 1974年,王泽浚在管理所病逝,结束了他充满罪恶的一生。 而他的父亲王缵绪,虽然因为起义得到了西南军委会的职务,却依旧死性不改,暗中拉帮结派欺压百姓,后来甚至试图叛逃,最终被依法逮捕,落得个“罪有应得”的下场。 他和父亲的结局也印证了:“不管有权有势到什么地步,只要作恶,终究会受到惩罚。”这不仅是一个人的末路,更是对所有“恃权作恶”者的警示。 主要信源:(北方新报——王缵绪父子在大洪山“推磨”抗日)