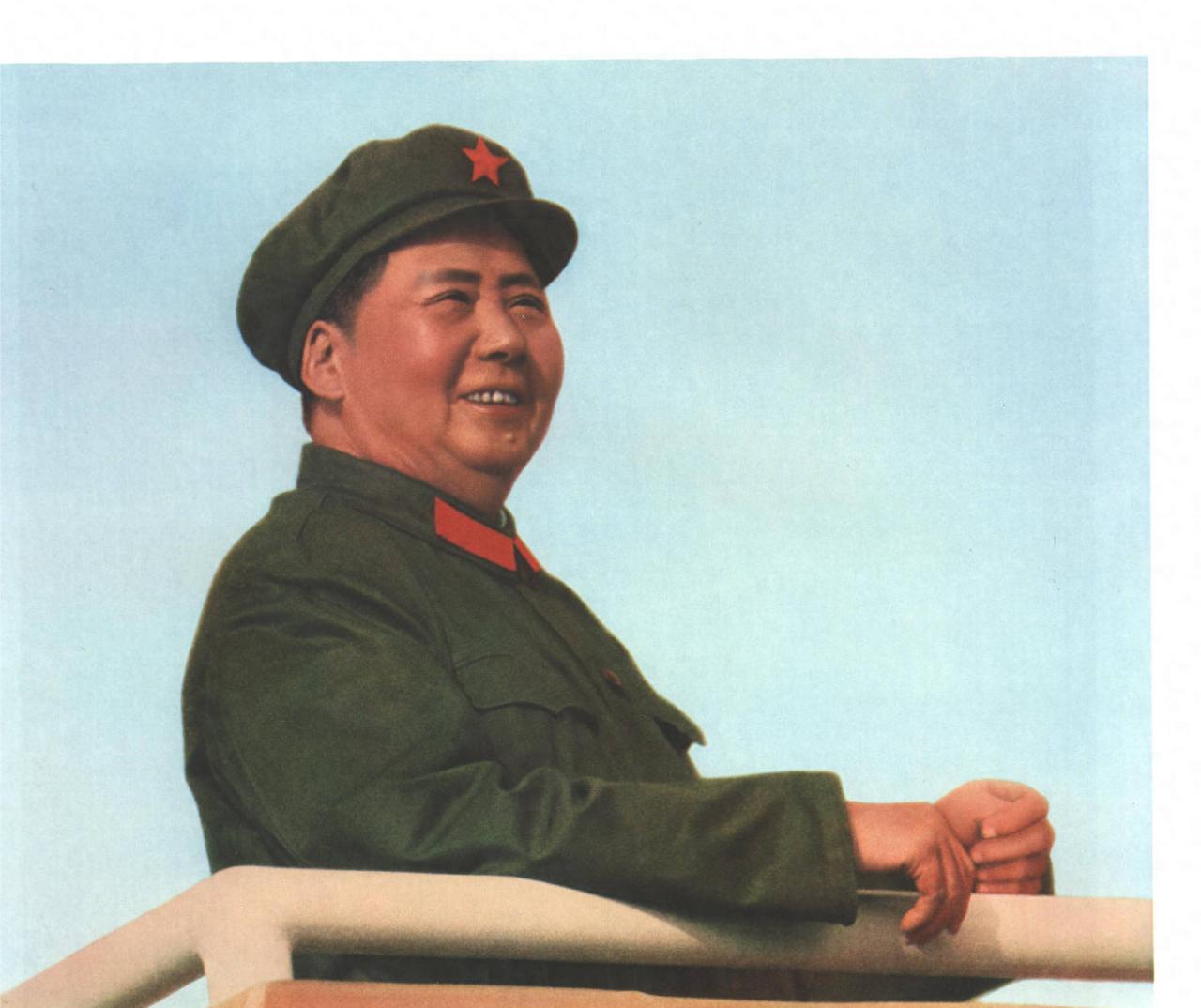

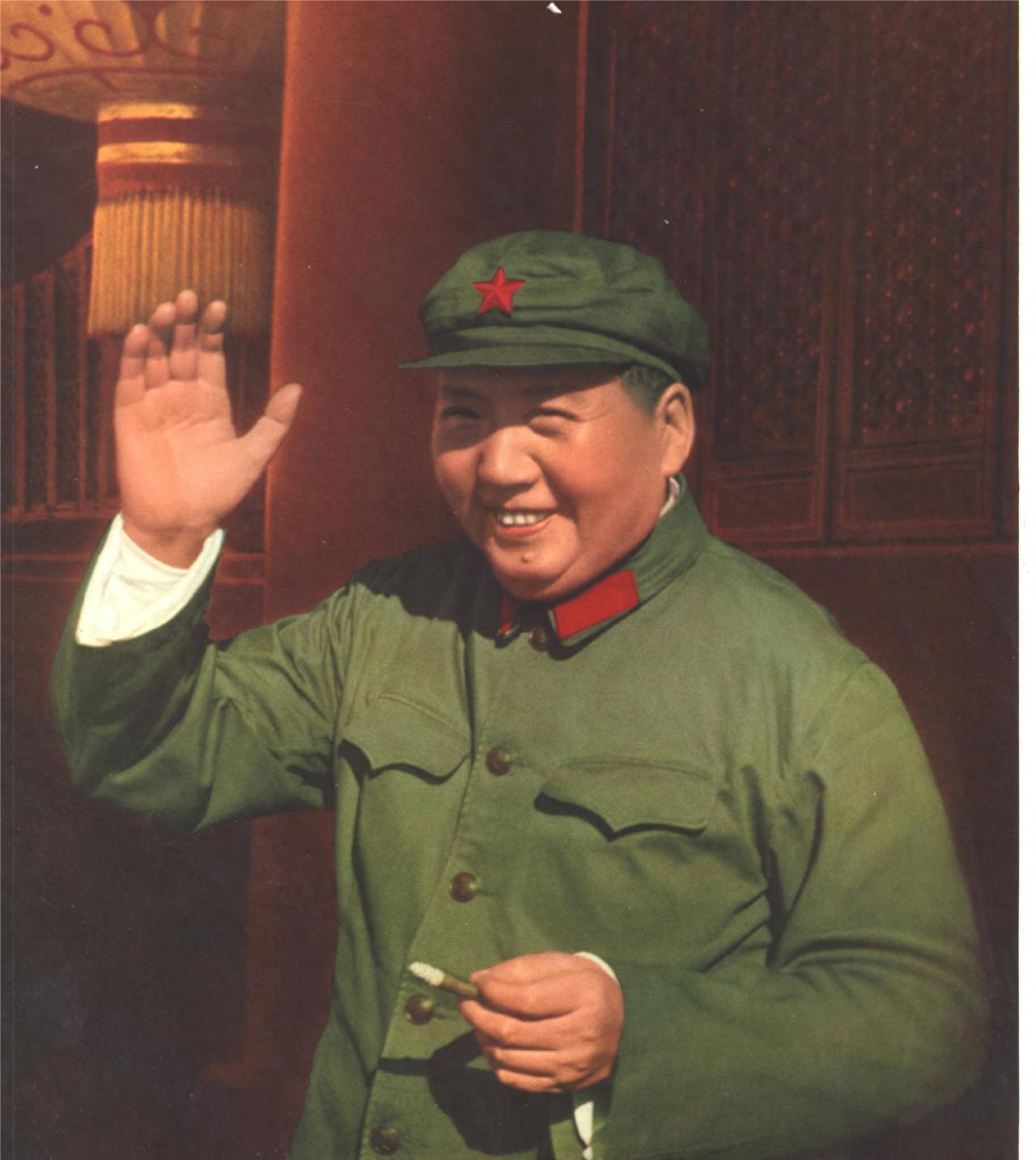

陈云在回答外国记者时说:功过是非,需要时间的检验,不要过于武断,人云亦云!毛主席一生为民族独立、国家富强和人民解放幸福而奋斗,即使是在晚年犯错误的阶段,还推动中国在经济建设、国防科技和外交方面取得了新的进步,其历史功绩远远大于过失,因此历史功绩是主流,是第一位的。 毛主席一生特别重视艰苦奋斗精神的培育。他在《为人民服务》等著作中,深刻阐述了艰苦奋斗的实质和意义。边区广泛开展整风运动,反对主观主义、宗派主义和党八股,使党员干部的思想作风得到很大改进。抗大、陕北公学等学校把艰苦奋斗作为重要教育内容,培养了大批德才兼备的干部。这种艰苦奋斗的精神力量,在极端困难的条件下创造了奇迹。没有药品,医务人员就用盐水消毒;没有纸张,学生们就在沙盘上练字;没有教室,就在树荫下上课。正是靠着这种精神,边区军民不仅坚持了抗战,还发展了生产,改善了生活,为最终胜利奠定了坚实基础。 相比之下,国民党统治区却是另一番景象。官僚腐败横行,物价飞涨,民不聊生。国民党军队消极抗日,积极反共,在正面战场节节败退。这种鲜明对比使越来越多的人认识到,只有共产党才是真正为国为民的政党。 艰苦奋斗精神在抗战中发挥了不可替代的作用。它不仅是克服物质困难的法宝,更是凝聚人心、鼓舞斗志的强大精神力量。这种精神源于中华民族的优良传统,在中国共产党人身上得到了最充分的体现。正是靠着这种精神,根据地军民在极端困难的条件下坚持抗战,最终迎来了胜利的曙光。 回想一九三八年四月一日,陕北公学的校园里春意盎然。毛主席站在简陋的讲台上,面对第二期开学的新学员们,作了一场朴实而深刻的讲话。那天阳光正好,照在学员们洗得发白的军装上,也照在毛主席那双沾着泥土的布鞋上。他谈到中国共产党为什么能得到老百姓拥护时,用了一个很实在的比喻:"鲁迅有鲁迅的作风,抗大有抗大的作风,共产党也有他的作风,就是:艰苦奋斗!"这句话像一粒种子,落在了每个学员的心田里。 当时陕北的条件极其艰苦。学员们住的是窑洞,睡的是土炕,吃的是小米饭就咸菜。教室里没有课桌,学员们就坐在石头上,把膝盖当桌子用。纸笔稀缺,很多人就在沙盘上练习写字。但就是在这样的环境下,大家的学习热情却异常高涨。毛主席的这番讲话,把"艰苦奋斗"从一种个人品质提升到了党的作风的高度,让每个党员都明白这不是一时的口号,而是必须坚持的行动准则。 毛主席用"爬山主义"来比喻这种作风,说得特别形象。他说马克思主义是头,爬山主义就是脚。革命不是空谈理论,而是要一步一个脚印地往前走。就像陕北的老乡们爬山一样,不管多陡的坡,只要不停下脚步,总能爬到山顶。这个道理很朴素,但正是这种朴素的道理,让根据地的军民在极端困难的情况下依然保持着旺盛的斗志。 这种作风不是凭空而来的。从建党之初,共产党人就面临着常人难以想象的困难。1927年,蒋介石背叛革命,举起屠刀杀害共产党人。那时候,党员人数从近六万人锐减到一万多人。但活下来的同志没有退缩,他们转入地下,继续斗争。毛主席带着秋收起义的部队上井冈山时,只剩下不到一千人。就是这样一支小小的队伍,在井冈山的密林里坚持斗争,最终发展壮大。 长征更是对共产党人艰苦奋斗作风的严峻考验。红军战士们穿着草鞋,背着简单的行装,翻越了十几座大雪山,走过了荒无人烟的草地。有时候几天吃不上饭,就煮皮带充饥。后有追兵,前有堵截,天上有飞机轰炸,但红军硬是走出了这条举世闻名的长征路。毛主席后来回忆说,长征是宣言书,是宣传队,是播种机。正是靠着这种不怕吃苦、敢于斗争的精神,红军才能在绝境中杀出一条生路。 到了抗战时期,这种作风在陕甘宁边区得到了充分体现。边区的干部和群众一起开荒种地,纺线织布。毛主席自己也带头劳动,在杨家岭的窑洞前开了一块菜地。周恩来手臂有伤,还坚持摇纺车纺线。朱德总司令年过半百,照样和战士们一起挑粪施肥。这些举动看似平常,却在老百姓心里留下了深刻印象。他们看到共产党的干部和国民党的官老爷完全不一样,是真心实意为老百姓办事的。 在军队里,这种作风表现得更加明显。八路军、新四军的战士们经常是穿着补丁摞补丁的军装,吃着粗粮野菜,却要和装备精良的日军作战。没有重武器,就想办法打伏击;弹药不足,就练习拼刺刀。正是靠着这种不怕吃苦、敢打硬仗的精神,才能在以弱对强的情况下不断取得胜利。平型关战斗、百团大战,这些战役都打出了八路军的威风。