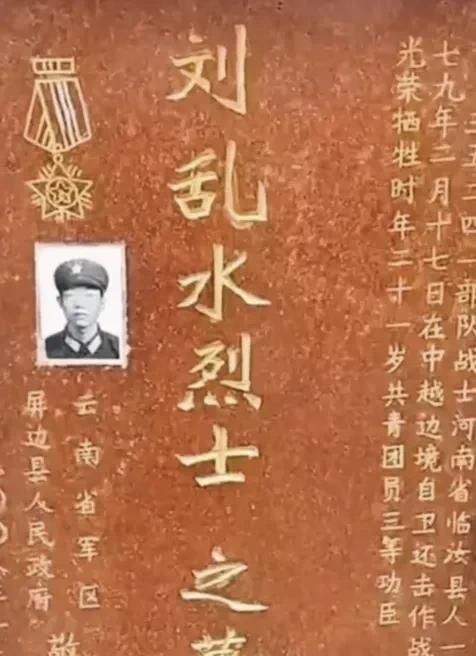

1979年,四川一农民得知自己的儿子在战场上壮烈牺牲,悲痛不已,谁料,当他打开烈士证书后,却震惊的发现,上面的名字和自己的儿子竟然一样,只不过不同姓,此后,他开始了漫长的寻找自己的儿子...... 战争从未在人类历史中真正停歇,无论是为守护家园,还是为开拓疆土,它总是伴随着时代的更迭反复出现。 正如古诗所言:“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。” 张大爷捧着烈士证书坐在门槛上,老泪纵横里全是懵。儿子去年冬天揣着红绸带离家时,说好了打完仗就回来娶邻村的小芳,怎么如今连名字都对不上了?他抹了把脸,揣着证书就往村支书家跑,支书凑着煤油灯看了半天,也挠着头犯难:“这‘李建国’和咱村‘张建国’就差一个姓,莫不是登记时弄混了?” 第二天鸡还没叫,张大爷就背着干粮往县城赶。武装部的同志听说情况,翻出厚厚一摞前线传回的名册,指尖划过密密麻麻的名字,叹着气说:“那会儿前线太乱,有的战士牺牲时身边没战友,名字全靠后方根据遗物猜;有的通讯员在炮火里传信,铅笔字被雨水晕了,姓和名就串了样。”张大爷不甘心,又顺着线索找到儿子所在部队的老首长,老首长红着眼回忆:“你儿子冲在最前面炸碉堡,我们只找到他半块染血的胸牌,上面就剩个‘建国’俩字,登记时只能按当时的建制临时补了个姓。” 这事说穿了,不是谁不负责任,是战争本身就带着太多混乱和遗憾。当年多少年轻小伙子挤在闷罐火车里奔赴前线,连张清晰的登记照都没来得及拍,一旦出事,仅凭战友模糊的记忆或残缺的遗物登记信息,出错在所难免。张大爷找了整整八年,跑遍了周边五个省的烈士陵园,哪怕只是看到和儿子年纪相仿的墓碑,都会停下来摸半天。有人劝他别折腾了,拿了抚恤金好好过日子,他却摇头:“我不是要啥好处,就想知道我儿到底埋在哪儿,让他的名字能堂堂正正刻在该刻的地方。” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。