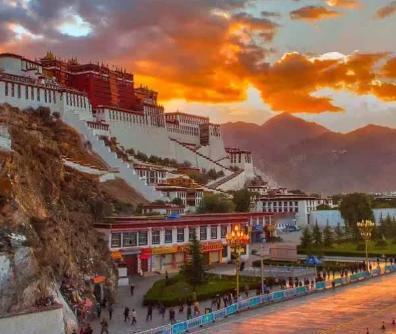

众所周知,西藏在1951年就已经和平解放,但为什么直至今天,西藏自治区成立才60周年? 1951 年的西藏,和平解放的消息像春雪初融般漫过雪域。 解放军进藏时,马背上驮的不只是枪支弹药,还有菜种、医药箱和纺车。 在拉萨河畔,士兵们开垦出第一片菜园,青绿的蔬菜在高原扎了根。 牧区里,军医背着药箱走遍帐篷,不仅治人的病,还教牧民给牛羊防疫。 茶马古道上,沉寂多年的马帮重新启程,藏民们用羊毛、酥油换回了内地的盐巴、布匹,集市上的吆喝声渐渐热闹起来。 但此时的西藏,封建农奴制的枷锁仍牢牢套在百姓身上。 贵族的庄园里,农奴们背着重物在石路上蹒跚,脖子上的铁链磨出了老茧。 寺院的高墙内,活佛的旨意就是法律,一块土地的归属、一个人的生死,全凭少数人一句话。 中央明白,此时若仓促成立自治区,不过是换个牌子,农奴依旧是 “会说话的工具”,这样的 “自治” 毫无意义。 1955 年,昌都地区正式划归西藏管辖。 消息传到澜沧江畔的牧场,牧民们发现,往年转场时总引发纠纷的草场,如今立起了木牌界桩,政府派来的干部带着翻译,逐户登记牲畜数量,讲解草原管理规矩。 一位老牧民摸着界桩上的藏文,喃喃道:“以后不用为了几捆草打架了。” 行政版图的整合,像给西藏的治理安上了轴承,让政策的推行有了更顺畅的轨道。 1956 年,西藏自治区筹备委员会的牌子挂在了拉萨的一栋藏式建筑上。 筹备委员里,有穿着藏袍的活佛,有戴着眼镜的学者,也有从内地来的干部。 他们做的第一件事,是带着文具下乡。 在日喀则的村庄,夜校的酥油灯下,农奴们跟着老师学写自己的名字。 曾在贵族家当差的卓玛,握着铅笔的手不停颤抖,当 “卓玛” 两个字歪歪扭扭出现在纸上时,她忽然捂住脸哭了 —— 活了三十多年,她终于有了属于自己的符号。 变化在悄悄发生。 农会的石屋里,农奴们围坐在一起,讨论今年的青稞该种多少。 流动供销社的马车上,第一次出现了上海产的花布,女人们用藏银换来半尺,小心翼翼地裹在怀里。 1959 年的春天,雪域高原爆发了一场彻底的变革。 随着旧势力的溃败,民主改革的春风吹遍每个角落。 在山南的庄园广场,农奴们把堆积如山的卖身契、债务账册扔进火堆,火焰窜起丈高,映红了一张张含泪的笑脸。 分土地那天,木杆丈量的不只是田垄,更是农奴们挺直的腰杆。 分牲畜时,刚出生的牛犊被系上红绸带,像新生命的图腾。 一位白发老人摸着分到的土地,把额头贴在泥土上,久久不愿抬起。 改革后的西藏,像被重新浇灌的青稞地。 former 农奴当上了乡长,在大会上用藏语宣读政策。 乡村里办起了小学,孩子们背着帆布书包,追着拖拉机奔跑。 到了 1965 年,筹备委员会的档案柜里,堆满了各地送来的报告:那曲的牧民合作社羊群存栏数翻了一番,林芝的茶场产出了第一批青砖茶,昌都的铁匠铺打出了新式镰刀。 户籍册上,每个名字后面都标注着职业 ——“农民”“教师”“医生”,再也看不到 “农奴” 两个字。 9 月 1 日那天,当 “西藏自治区成立” 的消息通过广播传遍高原,一位正在犁地的农民停下手中的活,侧耳听完广播,然后把木犁插进土里,朝着拉萨的方向深深鞠了一躬。 他知道,从今天起,这片土地上的每一个人,都是自己的主人。 这 14 年,不是空等的岁月,而是把 “自治” 从概念变成现实的过程。 就像高原上的格桑花,必须经过风雪的磨砺,才能在盛夏绽放。 只有当农奴真正站了起来,当土地回到百姓手中,当每个人都能掌握自己的命运,这样的 “自治区” 才称得上是人民的自治。 西藏从 1951 年和平解放到 1965 年成立自治区的 14 年,是社会结构重塑的关键阶段。 这一过程打破了千年农奴制枷锁,让百万农奴从 “会说话的工具” 变为土地的主人,实现了人身解放与权利觉醒,是中国乃至人类历史上深刻的社会变革。 行政整合与制度筹备循序渐进,从昌都地区划归到筹备委员会运作,再到基层政权建立,为自治筑牢根基。 民主改革后,生产关系革新激发社会活力,教育、医疗、经济的发展让 “自治” 从概念落地为民生改善,印证了民族区域自治制度的实践智慧。 唯有立足实际、培育社会基础,才能让制度变革真正惠及人民,为边疆稳定与发展奠定永恒基石。 难道最后,你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!