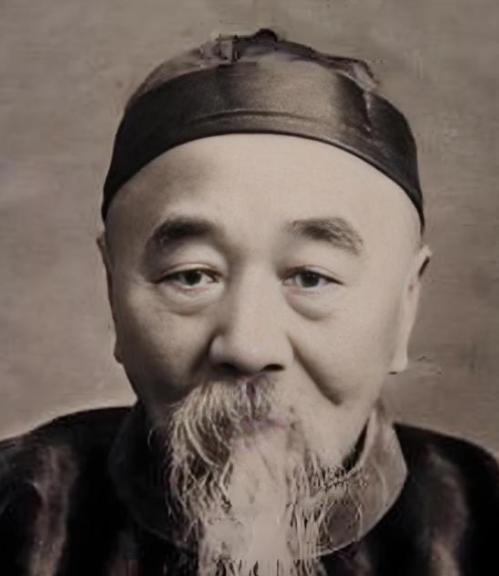

李鸿章的大哥李瀚章是个大贪官,一生收受贿赂无数,他搞贪腐有一个特点,绝不让送钱的人吃亏,因而在官场获得了“取之有道”的美誉,一生无人检举告发。 在晚清官场的名利场里,有个名字总被带着几分微妙的语气提起——李瀚章。 作为李鸿章的胞兄,他这辈子官至总督,手握数省大权,敛财的路子比账本上的条目还多,却硬是把“贪”字藏得严严实实,落了个“取之有道”的名声,直到闭眼都没人敢翻他的旧账。 这本事,可不是一天练出来的。 光绪二十五年的合肥老家,李瀚章的葬礼办得风风光光。 朝廷赐的“勤恪”谥号,鎏金大字刻在墓碑上,前来吊唁的官员挤满了村口。 没人提起他任湖广总督时,那些打着“炭敬”“冰敬”旗号送来的银子。 也没人说他卖官鬻爵时,如何把一万两的贿赂拆成两千两的“差价”,让盐商感恩戴德。 大家只记得,这位李大人从不逼人送礼,收了好处总会给人实在回报,就连李鸿章家的厨子都能靠他捐个官,还教人家怎么把本钱赚回来。 这种“你好我好大家好”的路数,让他成了官场的“不倒翁”。 说起来,早年的李瀚章可没这么“通透”。 刚当知县那会儿,他在湖南管粮税,见了好处就直愣愣地伸手。 那时候的他,还不懂什么“顺水人情”,只知道当官就该有“油水”。 真正让他转变的,是在曾国藩手下管粮台的日子。 咸丰四年,他跟着湘军跑江西,天天跟粮草银子打交道。 看着各路将领明里暗里捞好处,却一个个官运亨通,他慢慢琢磨出个道理:贪腐不能吃相太难看,得让对方觉得“值”。 后来他当湖广总督,湖北巡抚送十箱“湖锦”,半箱是金银。 他只留两箱锦缎,其余退回,附信说“好物当与百姓共享”。 巡抚转头把剩下的钱捐了赈灾,落个“爱民如子”的名声,两人反而更亲近了。 这种“留有余地”的做法,成了他的招牌。 对待求官的人,他的“等价交换”算得比账房先生还精。 有个候补知县送两千两银子,他没打白条,一个多月就给了汉阳知县的实缺。 汉阳码头厘金丰厚,他还特意嘱咐:“别太狠,给商户留口饭吃。” 知县照做,商户感恩戴德,一年就赚回本钱,升知府时又送五千两“谢礼”。 这种“投资回报率”,比放高利贷还靠谱。 连商人都被他这套规则套牢。 两淮盐商想多领盐引,送一万两银子被他退回,只让补两千两差价,多给三成份额。 盐商乐得合不拢嘴,逢人就说李大人“办事地道”。 他就像个精明的商人,把“受贿”做成了“合作”,每个参与者都觉得占了便宜。 这套路数让他在官场织起一张大网。 各省官员送“炭敬”,他按品级定数,从不狮子大开口;下属的“孝敬”,一部分修衙门,一部分补贴清廉的穷官。 三十年里,他没弹劾过任何人贪腐,得了“官界佛子”的绰号。 大家心照不宣,护着他就是护着自己的钱袋子。 直到甲午年,他提议恢复广东闱姓捐款筹军费,被报纸骂“借战敛财”,才以病辞职。 可就算这样,也没人趁机翻他的旧账。 他将贪腐包装成“规则”,以利益交换构建关系网,折射出封建官僚体系的深层病灶。 其手段从蛮横索求到“体面交易”的蜕变,暴露了官场对腐败的“驯化”能力:当贪腐与晋升、利益捆绑,便会滋生出“你好我好”的共腐模式。 他的“善终”,更印证了制度性溃败时,廉耻底线的崩塌。 这种“精致腐败”比明目张胆的贪墨更具隐蔽性,也更能侵蚀社会根基,成为晚清王朝由盛转衰的生动注脚。 李瀚章的一生,就像一面镜子,照出晚清官场的荒唐。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持