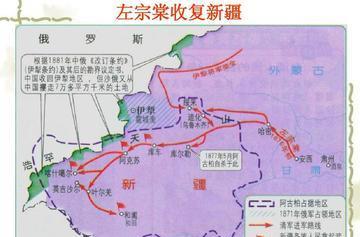

你以为的左宗棠收复新疆:大刀长矛,土炮抬枪…实际上的左宗棠收复新疆:克虏伯、马克沁、螺丝炮、恩菲尔德… 要知道,在1875年的清朝,64岁早该是含饴弄孙、喝茶遛鸟的年纪,可左宗棠偏不按常理出牌。 谁能想到,这个湖南老爷子不仅不服老,还要带着一支“全副武装”的队伍去远征新疆,直接打破大家对清军“扛大刀、扛土炮”的刻板印象。 1876年4月的兰州,机器制造局里的轰鸣声比集市还热闹,左宗棠穿着一身便服,迈着稳健的步子去视察新仿制的后膛炮生产线。 刚出炉的炮管还带着温度,他伸手一摸,那眼神里的欣慰藏都藏不住,活像看到自家孩子考了满分的老父亲。 不过打仗最费钱,为了凑够西征的军费,左宗棠可是把“办法总比困难多”刻进了骨子里。 他一边跟朝廷软磨硬泡要拨款,一边拉上红顶商人胡雪岩当“财务助手”,向外国银行借款周转,最后总算凑齐了约千万两白银——在当时,这可是一笔能让整个朝堂都咋舌的“巨款”。 这笔钱没被浪费一分,全花在了给军队“换新装”上,德国的克虏伯后膛炮,一炮能轰开坚固堡垒;英国的恩菲尔德步枪、美国的雷明顿步枪,射程远、射速快;就连刚问世没多久的加特林手摇式机枪,也成了队伍里的“大杀器”。 有了这些装备,西征军彻底告别了“土炮抬枪”的落后形象,摇身一变成了晚清“顶配军团”。 兰州博物馆里存着的史料,还藏着更让人惊讶的细节:当时西征军手里的先进步枪超过2万支,克虏伯大炮有50多门,每名士兵还能分到200发子弹。 要知道,这子弹数量比同时期欧洲军队的标配还多,相当于给士兵们揣着“满格弹药”上战场,底气十足。 更难得的是,左宗棠不光给军队“配好枪”,还把后勤打理得明明白白。 他沿着进军路线设了好多个兵站,里面堆满了弹药和粮食,就像给队伍沿途安了“补给站”。 甚至还专门组建了维修队,武器坏了随时能修,再也不用像以前那样,打坏一把枪就少一件装备,让士兵们能安心往前冲,没了后顾之忧。 1877年4月,收复新疆的关键战役在达坂城打响,战斗伊始,清军便展现压倒性火力,克虏伯大炮精准轰向敌阵,装备恩菲尔德步枪的步兵推进,射速射程远超敌军老式火绳枪。 被敌军称作“螺丝炮”的后膛线膛炮更是令其胆寒,射速快、精度高,一轮齐射就能摧毁一座堡垒。 仅半天时间,号称固若金汤的达坂城就被攻破,清军伤亡不足百人,歼灭数千守军。 西征中,左宗棠还运用不少“高科技”战术,他派大量侦察兵绘制精细地图,建完整情报系统;进攻城池前,工兵先挖壕沟接近城墙,再用炸药包爆破,大大提升攻城效率。 不过,关于清军使用电报通信的说法并不准确,目前无确凿史料证明左宗棠在收复新疆时设电报总局与前线实时联系,这一细节需剔除,还原历史真实面貌。 1880年,70岁的左宗棠抬棺出征收复伊犁,最终完成新疆全境收复,这场战争保住中国六分之一国土,更让世人看到晚清军队在现代化道路上的探索与突破。 收复新疆后,左宗棠并未停下脚步,他大力推动当地经济建设,引进内地先进农业技术,在新疆广种棉花、葡萄等经济作物,如今新疆不少葡萄品种,正是当年他引进培育的。 回望这段历史,左宗棠并非保守落后的清朝将领,而是勇于接纳新技术、新思想的军事改革家,他用行动证明中国人从不缺学习创新的能力,也为后世留下宝贵的精神与物质财富。