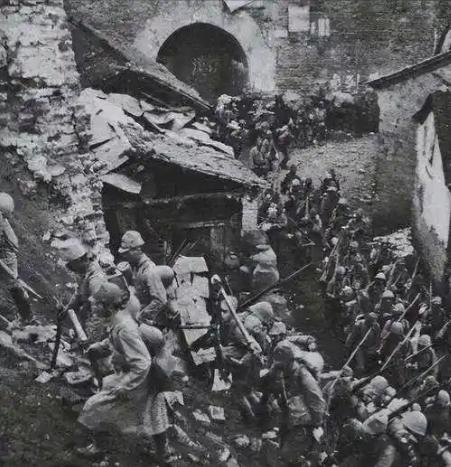

1944年,皮定均路过少林寺,听说少林寺有上百名武僧,还有枪,他便带着警卫员,劝他们下山抗日,谁知和尚们面露不善,还想绑了他! 1944年的河南嵩山,主角是咱们的开国中将皮定均,和那个你我再熟悉不过的千年古刹——少林寺。 那时候的皮定均,正带着新组建的八路军豫西抗日游击支队在敌后浴血奋战。那叫一个难啊!队伍刚拉起来,缺人、缺粮,更缺枪。每一颗子弹都得从敌人手里抠出来。就在这节骨眼上,皮定均听说了一件事:不远处的少林寺,不仅有上百名会拳脚功夫的武僧,手里头竟然还有几十条枪! 这消息对皮定均来说,简直就是久旱逢甘霖。在他看来,少林寺千百年来都是中华武魂的象征,什么“十三棍僧救唐王”,那都是刻在骨子里的爱国基因。如今国难当头,日寇横行,这股力量要是能争取过来,那绝对是一大助力。于是,他没多想,就带着几名警卫员,亲自上山“化缘”去了,不为香火,只为枪火,为的是能多打几个鬼子。 皮定均踏进少林寺的山门,本以为会看到一派同仇敌忾的景象。可现实,却给了他一记响亮的耳光。 接待他的是知客僧素典。这位僧人,表面上是满脸堆笑,客客气气地把皮定均让进禅房,又是上茶又是寒暄。可那笑容背后,藏着一丝让人捉摸不透的冰冷。皮定均开门见山,说明来意,希望能借枪抗日。素典听完,手稳稳地端着茶杯,嘴里却念起了经:“阿弥陀陀,出家人不问红尘俗事,不参与兵戈之争。” 这话听着冠冕堂皇,滴水不漏。但皮定均是何等人物?那是从死人堆里爬出来的战将,他敏锐地感觉到,这禅房里的空气,绷得像一张拉满的弓。他嘴上继续争取,眼睛的余光却瞟到窗外人影闪动,气氛越来越不对劲。 就在这千钧一发之际,一个端茶的小沙弥突然“哎呀”一声,脚下一滑,整个托盘都摔在了地上,滚烫的茶水溅了一地。他慌忙跪下,趁着磕头的功夫,飞快地凑到皮定均身边,嘴唇哆嗦着,用蚊子般的声音挤出几个字:“快走,他们要绑了您,送给日本人!” 这几个字,如同一道惊雷在禅房炸响! 茶杯碎裂的声音,瞬间撕破了所有虚伪的平静。皮定均的警卫员反应快如猎豹,一个箭步上前,没等素典反应过来,就把他死死按在地上,冰冷的刀刃抵住了喉咙。皮定均也“唰”地掏出腰间的勃朗宁手枪,枪口直指满屋子闻声而来的武僧,他们手里,都已经攥紧了棍棒。 “好一个‘不问红尘’!”皮定均的声音不大,却字字千钧,在大雄宝殿里回响。“你们的枪口不对着日本侵略者,反倒要对准自己的同胞?少林寺千年的金字招牌,是准备砸在汉奸这两个字上吗?!” 那些捏着戒棍的武僧,手心开始冒汗,棍子上的铜环叮当作响,仿佛在替主人的心虚而颤抖。 皮定均的目光扫过一张张或惊恐、或愤怒、或麻木的脸,痛心疾首地继续质问:“日本人扇你们耳光,火烧你们祖庭的时候,他们可曾念过一句阿弥陀佛?” 这话,像一把刀子,精准地捅进了这群和尚的心窝。当年军阀石友三一把大火烧了少林寺的惨状还历历在目,如今日本兵踹倒功德箱的狰狞面孔更是近在眼前! “你们一身武艺,拿着枪,却只敢对自己人逞凶斗狠,这就是你们所谓的禅武精神?!” 这番诛心之问,像重锤一样,狠狠地砸在每个武僧的心上。他们练武是为了什么?是为了强身健体,还是为了在侵略者面前摇尾乞怜,却对自己的同胞亮出獠牙?一些武僧的头,慢慢地垂了下去。 就在这时,方丈祯绪跌跌撞撞地跑了出来,连声高喊“误会!误会!”,对着皮定均连连作揖告罪。他知道,再晚一步,少林寺就要犯下万劫不复的大错了。 三天后,少林寺山门再次打开。二十多名武僧,肩上扛着枪,眼神里没了之前的迷茫与不善,取而代之的是决绝。带队的和尚对着皮定均,双手合十,稳如铁塔:“将军教训得是!我等先是中国人,然后才是出家人!” 从此,在豫西的敌后战场上,多了一支特殊的抗日小分队。他们飞檐走壁,夜袭敌营;他们乔装侦查,如滴水入海。据说,曾有一位武僧在手刃三名日本兵后,默默地盘坐念诵往生咒:“今日破戒,非为杀生,只为超度这人世间的魔障。”