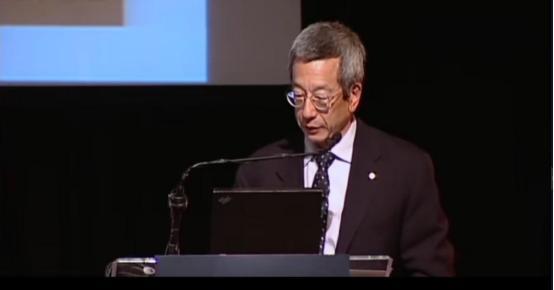

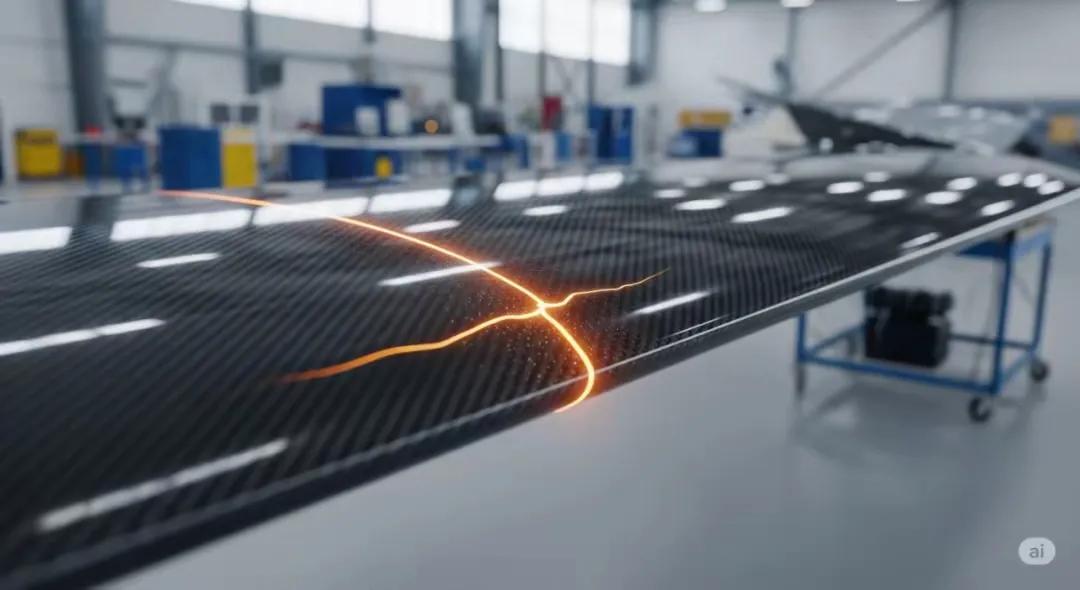

“我是美国人,不是中国的科学家!”7 年前,身为钱学森侄子的钱永健公然否认自己是中国人,他还断言 “一个成功的科学家必出于一个开放的社会!” 这句话在当时掀起的波澜,本质上是一场 “标签期待” 与 “自我认知” 的激烈碰撞。 大众因为 “钱学森侄子” 这层血缘,天然将 “中国关联” 的标签贴在钱永健身上。 2008 年他拿下诺贝尔化学奖时,不少人感慨 “钱家又出了位为国争光的科学家”,甚至有人翻出钱氏家族的科教传统,将他的成就归为 “中国血脉的荣光”。 可仅仅一年后,他在台湾演讲时的表态,却直接撕碎了这份默认的关联,让很多人难以接受。 但要理解这份 “割裂”,不能只盯着血缘看,得从决定一个人身份认同的根基处说起。 钱永健与 “中国” 的距离,从他出生前就已经被父亲钱学榘的选择拉开。 钱学榘和钱学森虽是堂兄弟,童年一同成长、先后赴美学航天,起点高度相似,却在 “根归何处” 上走向了相反方向。 钱学森留美期间,心里始终装着 “学成后回国做事” 的念头,哪怕后来遭遇美国软禁,也没动摇过。 可钱学榘的经历,让他对旧中国彻底寒了心 —— 早年他在国民党政府负责航空工程。 亲眼目睹官员克扣军饷、中饱私囊,连造飞机的经费都能被挪用,理想在现实里撞得粉碎。 反观美国当时的科研环境,经费充足、学术自由,不用应付官场腐败,这种对比让他渐渐偏向了留美。 新中国成立时,钱学森曾专门劝说堂兄回国,可钱学榘拒绝了,兄弟俩的人生自此隔着太平洋,也让钱永健的人生,从一开始就没沾上中国的土壤。 钱永健的成长,更是一场彻底的 “美式塑造”。他的母亲是美国人,自己出生在纽约。 从小住在美国郊区,上的是美国公立学校,课堂上读的是美国历史,实验室里接受的是美式科研思维训练。 他后来回忆,自己小时候连中文都说不流利,跟父亲聊起 “中国”,也只是零星听到些抗战时期的碎片故事。 钱学榘离开中国时抗战尚未结束,对新中国成立后的变化几乎没有直观认知,自然没法给儿子传递完整的 “中国记忆”。 在这样的环境里,他对 “中国” 的认知,更像课本里遥远的地理概念,而非能产生情感联结的 “故土”。 就像很多在美国出生的华裔二代,他们的身份认同里,“华裔” 是血缘标签,“美国人” 才是生活与文化塑造的结果,钱永健也不例外。 更关键的是,钱永健的科研生涯,从始至终都扎根在美国的学术体系里,这让他的 “美国科学家” 定位,不是刻意撇清,而是自然归属。 钱永健团队则通过基因改造,让荧光蛋白变得更稳定、颜色更多样,最终推动这项技术成为生命科学的 “可视化工具”。 整个研究过程,他依托的是美国大学的实验室、美国的科研经费、美国的学术交流网络,甚至连合作伙伴也多是美国同行。 在这样的科研语境里,他强调 “开放社会出成功科学家”,其实是在说自己亲历的科研环境。 自由的学术氛围、充足的资源支持、无壁垒的交流平台,这些才是他能做出成果的关键,而这份认知,也让他更认同 “美国科学家” 的身份。 反观钱学森,他的 “回国选择” 与钱永健的 “美国认同”,本质上是同一道选择题的不同答案,核心都是 “环境与需求的匹配”。 钱学森回国时,新中国正急需建立航天工业体系,他的知识有明确的用武之地,“报国” 的理想能找到扎根的土壤。 而钱永健从出生到科研起步,都没经历过 “中国需要我” 的场景,反而在美式环境里找到了最适合自己的科研节奏。 这两种选择,没有绝对的对错,只是不同时代、不同成长背景下的必然结果。 如今再回头看钱永健的那句话,或许该放下 “血缘绑架” 的执念。 大众之所以觉得刺眼,是因为把 “血缘关联” 等同于 “身份认同”,却忽略了一个人对自己的定位,从来不是由 DNA 决定的。 而是由成长环境、文化熏陶、职业语境共同塑造的。 钱永健否认 “中国科学家” 的身份,不是否定自己的华裔血缘,而是在澄清自己的文化与职业归属。 他强调 “开放社会”,也不是在贬低谁,而是在陈述自己科研经历的真实感受。 说到底,评价一个科学家,最该看的不是他的护照国籍,而是他给人类知识宝库留下了什么。 钱学森用 “两弹一星” 撑起了中国航天的脊梁,钱永健用荧光蛋白技术点亮了生命科学的探索之路,他们都在各自的环境里,为人类进步做出了贡献。 信源:中国新闻网——钱永健获杰出科技奖,承认受到家族科学氛围影响