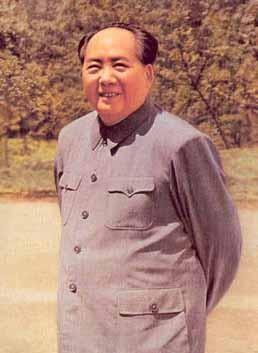

1949年,二野四兵团途经麻城时,一个盲人老太太走了过来,询问其儿子的下落,陈赓笑道:“那小子,现在是我们的师长了!” 1927年,黄麻起义的枪声,跟过年的鞭炮似的,在麻城、黄安一带炸开了锅。都在传,来了支队伍,专给穷人办事。徐其孝那会儿才13岁,瘦得跟个猴精似的,但骨头里全是倔。一听这消息,鞋都没穿利索就往外跑,他娘在后头怎么拽都拽不住。 结果呢?红军是“铁脚板”,一天能走一百里,哪会等他这么个小屁孩。徐其孝扑了个空,灰溜溜回了家,那股子失落劲儿,比地里丢了牛还难受。 他家啥条件?苦哈哈的佃户,一年到头累死累活,打下的粮食半数要送给地主。他从小就扯着娘的衣角问:“凭啥咱种地,地主天天吃白米饭?” 他娘也说不出啥大道理,就叹气:“娃,命就这样。”其实她心里跟明镜似的,只是人微言轻,敢怒不敢言。 徐其孝心里就憋着这股劲儿。说白了,他觉得不光是自己家,谁家都不该受这份窝囊气。小小年纪,心里就长了刺。 第二年,红军又打回了麻城。这次徐其孝学精了,撒腿就追到部队驻地,扯着嗓子喊:“我要当红军!” 一个十四岁的娃娃,把首长都给逗乐了。拍拍他的头说:“你这小胳膊小腿的,枪都扛不动。”部队有纪律,不收娃娃兵。 可徐其孝是真铁了心。前脚被拒,后脚就死皮赖脸地跟着。他说:“不让我当兵,我给你们当‘红小鬼’也行!”反正就是不走了。 首长看他这股子韧劲,就让他进了儿童团。他年纪小,胆子却比磨盘大。人家都说,这娃,将来指定有出息。 几年下来,他从儿童团团长干到红军正式战士,仗打得越来越多,身上的疤也一道叠一道。没啥惊天动地的英雄戏码,那年头,活下来本身就是最大的功勋。 可他在外头冲锋陷阵,家里的老娘呢?日子过得跟守活寡似的。国民党搞“清乡”,红军家属是头号目标。徐母得了信,连夜就躲进了深山。东躲西藏十几年,风里来雨里去,一双眼睛,就这么给哭瞎了。 这头,徐其孝的命也跟坐过山车似的。从鄂豫皖苏区反“围剿”,到跟着部队长征,九死一生都是家常便饭。最险的一次,子弹从胸口穿过去,硬是挺了过来。仗打得越狠,他升得越快,等他跟着陈赓的部队南下时,已经是战功赫赫的师长了,手底下带着上万人。 可官当得再大,他心里还是那个问“凭啥”的农村少年。他最惦记的,还是那个连名字都不会写的老娘。 战争一打完,部队里下了个不成文的规定:路过家乡的,可以回去看看。徐其孝心一下就活了,连夜往老家赶。可到了村口,傻眼了。老屋的房顶塌了一半,院子里长满了荒草。问遍了邻里,都说不知道他娘的下落,凶多吉少。 一个在战场上流血不流泪的汉子,蹲在自家门槛上,半天没说出话。他做好了最坏的打算,可真到了这一步,心还是跟被掏空了一样。 就在徐其孝以为这辈子再也见不到娘的时候,转机来了。 陈赓的兵团司令部接到报告,说有个瞎眼老太太,天天在部队驻地外头打听一个叫“孝伢子”的人。陈赓一听这小名,立马让人把老太太请了进来。 老太太摸索着,肩膀塌着,脸上全是岁月的沟壑。她抓住陈赓的手,那手上全是老茧,颤巍巍地问:“长官,俺儿还活着不?” 陈赓没多说,握着老太太的手,爽朗地笑道:“大娘,那小子好着呢!现在是我们的师长了!” 老太太当场就要跪下,陈赓赶紧扶住,立刻派人快马加鞭去找徐其孝。 兵营里的徐其孝,正为找不到母亲的事发愁。警卫员冲进来说司令找他,他还以为是啥紧急军情。等车把他拉到司令部,陈赓指着一个房间,神秘地对他说:“进去吧,给你个惊喜。” 徐其孝推开门,看见那个日思夜想的、瘦小的身影,愣在原地。 “娘!” 这一声,憋了整整二十年。 老太太听到声音,浑身一颤,哆哆嗦嗦地伸出手,想去摸儿子的脸。摸到了,又猛地缩回去:“不对,你不是我儿,我儿的手没这么糙,脸也没这么硬。” 是啊,她忘了,当年的放牛娃,早就长成了铁骨铮铮的将军。 徐其孝急了,一把解开军装,露出左边肩膀上一块月牙形的胎记:“娘,你摸摸这儿!” 老人的手触到那块熟悉的皮肤,就像触了电。那是她给儿子洗了十几年澡,摸了无数遍的地方。母子俩抱头痛哭,旁边站岗的警卫员,一个个都红了眼眶。 相聚是短暂的,渡江战役的集结号很快吹响。徐其孝又要走了。临行前,他再次跪在母亲面前,重重地磕了三个头:“娘,等打完这一仗,我就接您去北京享福!” 老太太拄着拐杖,使劲在地上顿了顿,喊道:“我哪儿也不去!你爹的坟还在麻城,我就在这儿等你!” 这成了母子俩最后的约定。 1950年,徐其孝率部入滇剿匪,突然收到了老家发来的加急电报:母亲在睡梦中安详离世。整理遗物时,枕头下只发现了一样东西,那枚被她摩挲得锃亮的淮海战役纪念章。照顾她的民兵说,老太太生前总跟人念叨,那是她儿子身上“最金贵的扣子”。