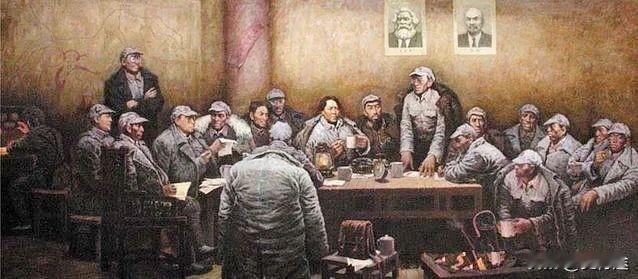

张闻天问王稼祥:我始终想不明白,我军只有3万人马,凭什么能打赢几十万强敌?王稼祥得意一笑:“就凭毛主席的一副对联!这可是我军战胜强敌的一大法宝!”十六字诀:敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追。 第一次让王稼祥真正意识到这十六字诀威力的,是在江西深山里。 那年是1931年,他刚从苏联回来。 脑子里全是马克思和列宁的城市暴动理论,觉得革命就该搞大城市。 砸车站、炸银行、搞罢工,打得越热闹越好。 可到了苏区,他就傻眼了。 毛泽东天天带着红军在山沟沟里转圈,打的全是游击战。 他心里犯嘀咕:这也能叫革命? 可第二次反“围剿”打响后,他的疑问全没了。 蒋介石调来二十万大军,打算一口吃掉红军。 可毛泽东硬是带着几万人在山林里绕来绕去,敌人摸不着头脑。 哪怕敌人进了村,红军早就退了,敌人驻扎休整,夜里就被红军搅得鸡犬不宁。 等到敌人走几天,人困马乏,红军突然杀出来,再到敌人扛不住想撤了,红军又追着打。 这一仗下来,红军没几人伤亡,敌人却丢了两万多兵。 王稼祥看傻了。他开始琢磨,那副对联,原来不是写着玩的。 可他真正“明白透了”,还是在第三次反“围剿”的时候。 那天他高烧烧得迷迷糊糊,部队在陡峭的山路上穿行,天黑得伸手不见五指。 突然前方亮起一片光,是老百姓举着火把来接他们。 有人悄声说:“毛主席在村口,叫我们来接你们。” 王稼祥一下子清醒了。 他那一刻才懂:这十六字诀靠的不只是战术,更靠的是人心。 没有百姓的火把,就没有红军的夜路,没有群众的耳目,就没法扰敌、追敌。 王稼祥那晚在担架上,忍着头疼,把那十六个字在心里一遍遍念,越念越觉得有劲。 也正因为这样,当宁都会议上有人提议“换帅”时,王稼祥第一个站出来反对: “大敌当前,不可易将!” 他知道,毛泽东不是会打仗那么简单,他是真懂怎么打中国的仗。 但毛泽东也不是一开始就被认可的。 湘江战役后,红军从八万人锐减到三万,队伍伤得不轻。 王稼祥当时悔得肠子都青了。 他心里清楚,这一仗要是早让毛泽东指挥,绝不会打成这样。 后来长征路上,他和毛泽东在雪地上并排走了很久,毛泽东一句话他记了一辈子: “打仗,靠的是灵活,靠的是人,不是死板地套教条。” 这话他一直记在心里。 遵义会议时,他拖着伤腿发言,力挺毛泽东重新掌权。 那是关键一役,否则红军可能就走不到陕北。 有人说,毛泽东的军事思想是天才,其实不完全对。 他最大的本事,是知道怎么“活”着打仗。 像1932年的漳州战役,毛泽东故意佯攻龙岩。 敌人调兵过去,结果主力一转头打向漳州,打了个措手不及,张贞的“福建王”梦直接碎了。 敌疲我打,打得漂亮。 再早一点,1928年的黄洋界保卫战,红军只有一门迫击炮、几十杆步枪,对面却是湘军四个团。 可毛泽东让部队退一步,引敌入林,再夜袭扰敌,结果湘军一夜之间撤了。 那时候的王稼祥还没来,但后来听老战士讲,他连连点头:这打法,真不是书上能学来的。 连蒋介石都在日记里写:“共军战术之灵活,实乃平生未见。” 这话不假,但他不懂,这灵活不是虚招,是从人民群众中来的。 这十六字诀,说白了就是“人民战争”四个字。 没有群众,就没有情报、没有补给、没有掩护。 红军能在敌人眼皮底下生存、反击、胜利,全靠百姓支持。 而蒋介石天天想着怎么从老百姓兜里多搜点钱,最后自然是人心尽失。 1937年,王稼祥再次从苏联回来,带回共产国际的最新指示。 他在延安的会议上大声说: “共产党要想赢,中国的革命战争,就得由毛泽东这样有实际经验的人来领导!” 张闻天听完王稼祥那番话,陷入沉思。 他终于明白了,那三万人为什么能活下来、打出来、赢下来。 不是靠命好,不是靠人多,是靠一副对联背后,那一整套信仰、战术和群众路线。 这副对联,王稼祥一辈子没忘。他晚年说得最透的一句话是: “老蒋输就输在不懂,这天下,从来不是靠人多就能拿下的。”