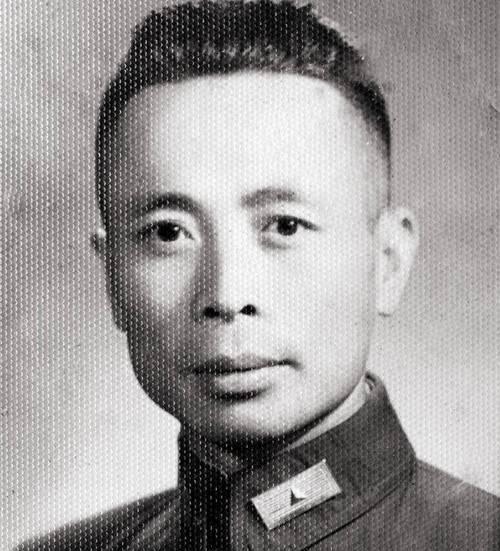

民国时,郑介民在一家茶楼里陪朋友喝茶,一位身着长袍、满脸银须的老者给他看相,道:“先生手掌有一根怪怪的曲线,我不敢乱讲。” 民国那会儿,风云变幻,今天还坐着黄包车听戏,明天可能就炮火连天。人心惶惶,所以特流行求神问卜,找个心理安慰。主角叫郑介民,这名字你可能不熟,但提起他的圈子,你肯定知道——军统。他和戴笠、唐纵并称“军统三剑客”,是个狠角色,搞情报的,一辈子都活在刀尖上和秘密里。 那天,郑介民在茶楼里,一个仙风道骨的老先生非要给他看相。他伸出手,老先生端详半天,眉头紧锁,最后说了句石破天惊的话:“先生手掌有一根怪怪的曲线,我不敢乱讲。” 这话说的,太有水平了。既勾起了你的好奇心,又给自己留了后路。郑介民什么人?察言观色的顶尖高手。他不动声色地追问,老先生才慢悠悠地说,他这事业线,“非文非武、非商非官”。 这八个字,简直就是把郑介民的一生给剧透了。 搞特工的,你说他是文人?他玩的是枪和密码。说他是武将?他又不上阵杀敌,干的是桌子底下的活儿。说他是商人?他做的交易是情报和人命。说他是官员?他的权力大得吓人,但很多时候又上不了台面。 这根“怪怪的曲线”,就是他一辈子走路没走过阳关道,全在独木桥上晃悠的命。老先生说他能位极人臣,但终其一生,都得在秘密和危险里打转,如履薄冰。 这故事放当时,是个传奇。放今天,有点别的意思。咱们每个人,现在手上其实也有一根“怪怪的曲线”,只不过它看不见,摸不着。它叫“数字掌纹”。 从早上睁眼刷手机,到晚上睡觉前看的最后一个短视频,你一天的行为轨迹、消费习惯、兴趣爱好,甚至是你潜在的焦虑和欲望,是不是都被清清楚楚地记录下来了? 这些数据,汇集在一起,就构成了你的数字画像。平台和算法,就是2025年的“算命先生”。它们看的可比手相准多了。 最近刚发布的《2025上半年全球数字趋势报告》里就提到一个数据,说一个普通用户平均每天在移动设备上产生的数据足迹,经过AI模型的深度分析,能以超过85%的准确率预测出他未来一个月的消费倾向和内容偏好。 这比茶楼里的老先生厉害多了吧?他看的是一条线,算法看的是你成千上万个数据点。你喜欢吃辣,它就给你推川菜馆;你最近总熬夜查“脱发怎么办”,它就给你送上生发仪的广告。 这还只是初级阶段的“算法算命”。 现在,一些更前沿的AI模型,已经开始通过分析你的语言模式、社交关系链,甚至是你打字的快慢和停顿,来评估你的情绪状态、信用风险,乃至是职业发展的潜力。 郑介民的命运,是被时代洪流推着走;而我们的轨迹,是被看不见的算法不动声色地塑造和引导。 郑介民身处的那个时代,最大的特点是“不确定性”。军阀混战,时局动荡,谁也不知道明天会怎样。所以,人们才需要一个算命先生给个准话,哪怕是句模棱两可的谶语。 我们现在这个时代,又何尝不是充满了巨大的不确定性? 就说今年,生成式AI的浪潮已经彻底改变了内容、设计、编程等无数个行业。去年还在热议AIGC会不会让画师失业,很多公司已经开始用AI来直接生成广告方案和短剧剧本了。 这就像手里那根“事业线”突然出现了无数个看不清的岔路口,谁也说不准哪条是通途,哪条是绝路。 这种感觉,和当年茶楼里的郑介民,是不是有几分相似?他面对的是家国命运的巨大未知,我们面对的是技术爆炸带来的生存焦虑。大家心里都揣着一个问题:我的未来,到底会怎样? 所以,现在各种知识付费、职业规划的课程卖得那么火,本质上和民国时期的人们去庙里求签、找人看相,分享的是同一种底层情绪——对未来的迷茫和对确定性的渴望。只不过,我们求助的对象,从白胡子老道,变成了屏幕里的“人生导师”和各种大数据分析报告。 但话说回来,无论是手掌里的曲线,还是服务器里的数据,它们真的能定义一个人的一生吗? 郑介民的故事,后半段更精彩。戴笠死后,他接掌了大部分情报工作,在国民党败退台湾后,一度官至“参谋总长”,确实是位极人臣。但他一辈子搞特务工作,树敌无数,内心也始终被秘密和猜忌填满,晚年过得并不算舒心。老先生的话,应验了大半。 可这就能说是“命”吗? 那根“怪怪的曲线”,更像是一张地图,而不是一条轨道。它告诉你,你脚下的这片土地,可能是山地,可能是沼泽,充满了艰难险阻。但具体怎么走,往哪个方向走,步子迈多大,最终还是取决于你自己。 郑介民选择在那条最危险的路上一直走下去,这是他的选择。同样,我们今天面对算法的“预测”和时代的“不确定性”,也不是只能被动接受。 真正的强大,不是手握一副好牌,而是在拿到一手烂牌的时候,依然有勇气和智慧把它打好。 就像那个算命先生最后说的——“我不敢乱讲”。这句话,与其说是一种推脱,不如说是一种敬畏。因为他知道,人心的复杂和意志的强大,是任何相术都算不尽的。