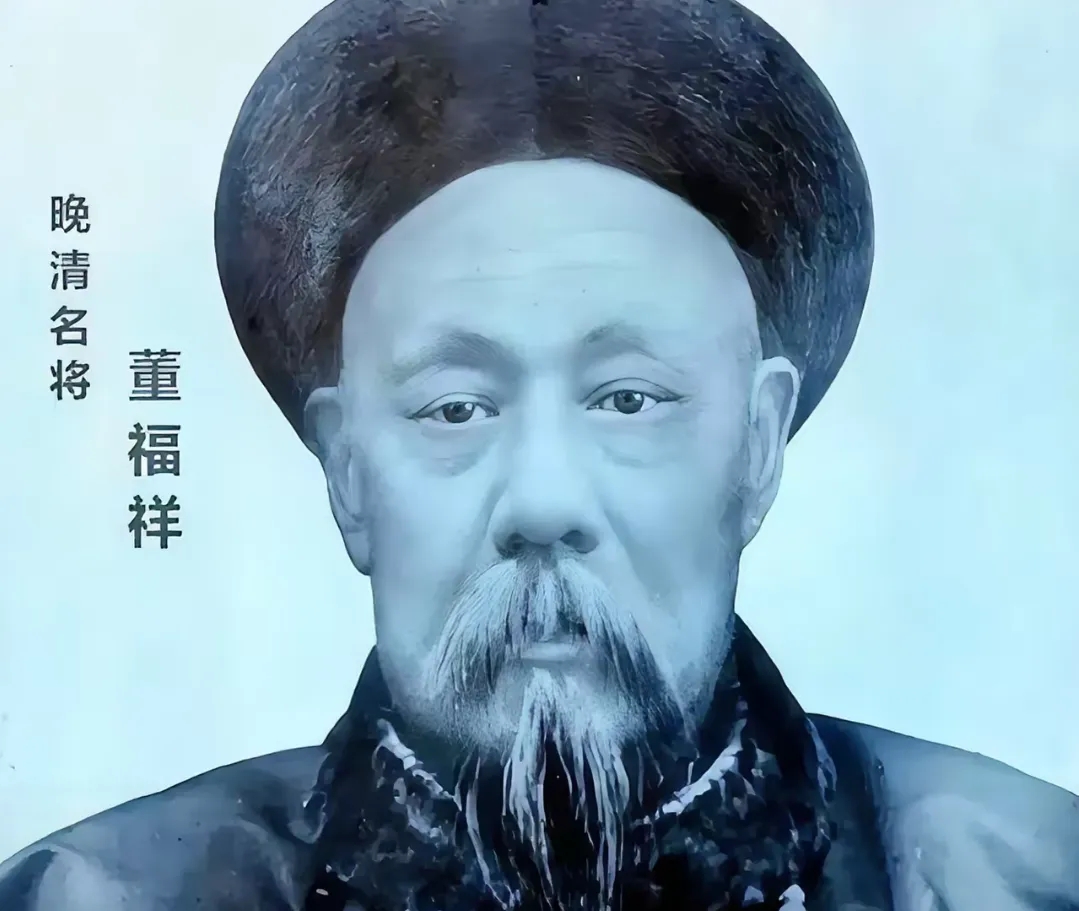

1895年深秋,数千回民跪在西宁城下,绝望地挥舞着白旗乞降。城墙之上,甘肃提督董福祥面如寒铁,只吐出一个冰冷的命令,“格杀勿论!” 这个决定震动了整个清廷,连深宫中的慈禧太后也曾流露过招抚之意。 城楼下的哭喊混着秋风卷过湟水河谷,那些曾经握着农具的手此刻死死攥着褪色的白旗,指节泛白得像寒冬里的冻冰。

董福祥站在箭楼阴影里,腰间佩刀的铜环随着西北风轻轻撞响,他看着人群里那个抱着孩子的老妇人,头巾被风吹得露出花白的头发——这场景让他想起二十年前金积堡的残阳,也是这样密密麻麻的人跪在沙地上,只是那时他手里的令旗写着“收编”。 快马在驿道上跑断了三匹,消息才撞进养心殿的朱漆大门。慈禧正对着铜镜试新制的翡翠耳坠,李莲英捧着奏报的手微微发颤,镜片里的人影顿了顿,耳坠上的绿光在她眼角的皱纹里晃了晃。“董福祥这性子,还是改不了。”她放下银簪,指尖划过紫檀木梳妆盒上的缠枝纹,“去年黄河决堤,他调兵堵口子的时候,不也把虚报工料的小吏拖去河神庙斩了?” 西宁城里的血腥味三天没散。负责清点首级的参将夜里总做噩梦,梦见那些没闭眼的头颅在血泊里睁着眼,吓得他把喝剩的黄酒全泼在衙门口。有个老秀才偷偷在城根下埋了块木牌,上面写着“天道好还”,第二天就被兵丁拖去十字街,当着围观百姓的面剁了手指。 兰州府的急报一封接一封往北京送,甘肃巡抚在奏折里把西宁比作“人间炼狱”,说夜里能听见冤魂在城墙根下哭。军机处的老臣们在养心殿外吵了三天,有人说董福祥是“国之利刃”,就该用重典治乱世;有人骂他是“屠夫”,再这么杀下去,西北迟早要反。 慈禧把奏折往御案上一摔,翡翠烟嘴在玛瑙碟里磕出脆响。“你们当董福祥愿意杀人?”她看向跪在地上的群臣,“二十年前回乱,他在宁夏招降了八万人,结果呢?粮草断了三个月,冬天冻饿死的比战死的还多。那些降兵里混着的头目,开春就反了,把他的亲弟弟剁成了肉酱。” 这话让满殿的人都闭了嘴。谁都记得光绪元年那场浩劫,陕西、甘肃、宁夏千里沃野变成赤地,饿殍能从西安一直铺到兰州。董福祥那时还是个绿营小官,带着三百乡勇守灵州,城破的时候抱着旗杆没放,被砍了三刀还在骂。 西宁的杀戮持续了半月才歇。董福祥站在城南的乱葬岗上,看着兵丁往坑里填土,铁锹碰撞骨头的声音让人牙酸。他从怀里掏出个油布包,里面是半块发霉的锅盔——那是二十年前,金积堡的回民老汉塞给他的,说“将军要是不嫌弃,垫垫肚子”。 远处传来驿马的铃铛声,新的圣旨到了。传旨太监尖细的嗓音划破长空,说“董福祥平定西宁有功,着加太子少保衔”,却绝口不提那些死去的人。董福祥接了旨,转身对着乱葬岗叩了三个头,额头撞在冻土上,发出闷响。 后来有人说,那天夜里看见他独自在城楼上坐了一宿,手里的酒葫芦空了三个,天亮时鬓角的白头发又多了好些。也有人说,他偷偷让人给乱葬岗立了块无字碑,碑石是从湟水河里捞的,上面还带着水浸的痕迹。 这场杀戮成了晚清西北史上抹不去的疤。多年后,英国传教士在游记里写“西宁城墙的砖缝里,至今能看见暗红色的印记”;而兰州的老人们讲起董福祥,总说他“左手握着刀柄,右手攥着佛珠”。

用户10xxx97

这就是满清贵族及其走狗的真正嘴脸,进关后杀人无数。

平头歌 回复 08-14 20:59

满族人认同了汉文化,对于反清的才举刀,朱家为什么会引起那么多农民起义,人民填不饱肚子还喊万岁,想多了

用户17xxx51

你只见百多年前回民死伤无数,却不知那些年边地汉人死的更多,许多地方连绵的村堡都死绝了