1912年洞房之夜,郭沫若见发妻太丑,拒绝同房。就在他转身要走时,发妻拉住他苦苦哀求:给我个娃吧!郭沫若瞟了新娘一眼,依旧转身离开。

1912年的四川乐山,郭家老宅的红灯笼从门楣垂到地面,映得青砖地都泛着红。张琼华坐在铺着鸳鸯锦被的婚床上,绣花鞋尖顶着裹了二十年的小脚,手心的银簪子硌得生疼——那是母亲塞给她的,说“郭家少爷留过洋,见过大世面,你要乖顺”。

掀盖头的手带着酒气。张琼华抬头,撞进一双刚从日本回来的眼睛,那眼里有惊讶,有失望,最后定格成冰。郭沫若盯着她的脚,像盯着什么不该出现的东西。

“我母亲说你未缠足。”他的声音比堂屋供桌上的冷茶还凉。

张琼华的脸“唰”地白了。她也是前天才知道,母亲为了让郭家点头,把“缠足”说成“幼时摔伤”。嘴张了几次,只发出“呜呜”的声,像被捏住喉咙的鸽子。

“求你……”她慌忙去拉他的衣袖,绸缎料子滑得像泥鳅,“我……我会好好伺候你,伺候公婆……”

郭沫若往后退了一步,红烛的光在他脸上晃,照出几分不耐。“不必了。”他转身就要走,袍子扫过桌边的铜盆,“哐当”一声,盆里的洗脸水溅了满地。

张琼华“扑通”跪在地上,膝盖撞在青砖上的疼,钻心。她仰着脸,眼泪混着胭脂往下淌:“哪怕……哪怕给我个娃呢?我给郭家留个后……”

郭沫若回头瞟了她一眼,那眼神里没有怜悯,只有厌烦。“荒唐。”他甩下两个字,大步跨出房门,门“吱呀”一声合上,把满室的红和她的哭声,都关在了里面。

红烛“噼啪”爆了个灯花,一滴蜡油落在锦被上,像滴凝固的血。张琼华跪在地上,看着床顶悬着的红绸花,上面还沾着几朵新鲜的桂花——那是按乡俗,从院子里折来添喜气的。她伸手摘了一朵,攥在手心,花瓣的甜香混着眼泪的咸,呛得她直咳嗽。

那晚,她就那么坐着,直到天亮。窗纸透进鱼肚白时,她看见自己的小脚在红鞋里蜷着,像两只变形的虾米,突然就明白了——那个留过洋、见过穿洋装女子的男人,眼里容不下这双裹了二十年的脚。

郭家的日子,是从鸡叫头遍开始的。张琼华天不亮就爬起来,系上蓝布围裙,往灶膛里添柴。火光映着她眼下的青黑,那是洞房夜哭了整宿留下的。

公婆起初没给她好脸色。婆婆总在饭桌上叹气:“好好的一门亲,弄成这样。”张琼华就低着头,把碗里的肉夹给公公,自己扒拉着白饭。

她知道该做什么。天旱时,她提着水桶去菜园浇菜,小脚在田埂上打晃,摔了跤就爬起来,继续走;婆婆生背疮,她跪在床边,用铜钱蘸着烧酒刮了半月,夜里就蜷在板凳上守着,药熬糊了三次,手被烫出好几个泡。

“是我对不住你。”有天夜里,婆婆拉着她的手说,那双手粗糙得像老树皮。张琼华摇摇头,把刚温好的药碗递过去:“娘,该的。”

不知从哪天起,她开始翻郭沫若留下的书。最常看的是那本《浮士德》,封面磨掉了角,纸页发脆。她不识字,就捧着书坐在门槛上,对着太阳看那些弯弯曲曲的字,像在猜谜语。

“这是‘郭’字。”小叔子放学回来,指着报纸上的名字教她,“我哥又发表文章了,城里都在说他是大诗人。”

张琼华眼睛亮了。她央求村口杂货铺的老板,把有“郭沫若”三个字的报纸都留着。晚上就着油灯,让小叔子一句句念,听到“天狗”“凤凰”这些词,她就问:“这是啥意思?”

“就是我哥写的诗,说自己像天狗,能吞下日月。”

她似懂非懂,把报纸小心翼翼折成小方块,塞进《浮士德》的封皮里。书一天天鼓起来,像藏了个秘密。有回晒书,风把一页报纸吹到地上,她慌忙去捡,看见上面印着个穿洋装的女子,旁边写着“日本”“妻子”,心口像被针扎了下,疼得喘不过气。

她还是照样伺候公婆,照样把郭沫若的砚台磨得发亮。只是夜里缝补衣裳时,针脚总扎到手指,血珠滴在布上,像朵小小的红梅花。

1939年的桂花落得特别厚,郭家老宅的院子里像铺了层金粉。张琼华正在扫桂花,听见村口传来汽车响,手里的扫帚“啪”地掉在地上。

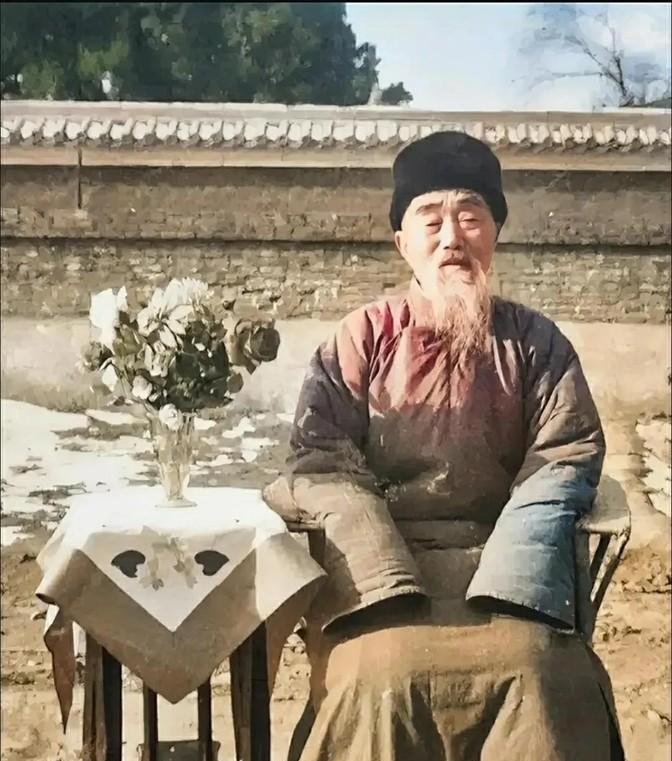

郭沫若回来了。穿着长衫,比记忆里胖了些,鬓角有了白霜,身后跟着穿旗袍的于立群,眉眼亮得像星星。他是回来给父亲办丧事的。

在灵堂前,他突然转向她,深深鞠了一躬。张琼华手里的药碗晃了晃,褐色的药汁溅在手上,烫得她猛地缩回,却忘了把碗放下。

“这些年,辛苦你了。”他的声音里没了当年的冰碴,却多了些生分。

她低下头,看着自己的小脚在青布鞋里蜷着,说不出话。这二十七年,她每天把他的房间打扫得一尘不染,被褥晒得有太阳味,却从没敢踏进去半步。如今他回来了,带着别的女人,这房间倒像是成了外人的地方。

那四十天,张琼华过得像踩在棉花上。她每天天不亮就起来做饭,特意做他小时候爱吃的芽菜扣肉,却让小叔子端进里屋;她把他要穿的孝服浆洗得笔挺,叠得整整齐齐放在床头,自己远远站着看他穿上,转身就走。

有回撞见他在翻旧书,她手里的洗衣盆差点掉在地上。他抬头看了她一眼,指着那本《浮士德》说:“这些书你留着吧。”

张琼华的手在围裙上擦了又擦,没敢接。“你……你带回去吧。”

“不用了。”他把书放回书架,“你看得仔细。”

她后来才知道,报纸上登过他和于立群的合影,两人站在樱花树下,笑得那么配。不像她,总低着头,连说话都不敢大声。

他走的那天,她在他常看的那页书里,夹了片新鲜的桂花。风从窗缝钻进来,带着桂花香,也带着汽车发动的声音,渐渐远了。她站在廊下,手里还攥着那片没来得及夹进去的桂花,直到花瓣蔫了,才慢慢松开手。

郭家老宅的人越来越少,最后只剩张琼华一个。院子里的桂花树还在每年开花,只是没人再扫,落了一地,又被风吹走。

她学会了听收音机。调到有诗歌的频道,就搬个小板凳坐在窗边,听到“我是一条天狗呀”,就想起他当年转身离去的背影,竟觉得有几分像——都是不管不顾的样子。

樟木箱被她锁得紧紧的。里面藏着他留下的所有东西:泛黄的衬衫,袖口磨出了毛边;用过的钢笔,笔尖还带着墨水的痕迹;还有那本《浮士德》,书页里夹着的报纸都脆了,却还能认出“郭沫若”三个字。

箱子最底下,压着一张剪报照片。是她从杂货铺老板那求来的,他在台上演讲,意气风发。她戴着老花镜,用红线在他领口绣了朵小花,像当年婚服上的图案,针脚歪歪扭扭,却绣得格外认真。

1980年的冬天来得早,雪下了半尺厚。张琼华躺在床上,呼吸越来越轻。邻居家的姑娘来看她,发现她手里还攥着那本《浮士德》,翻开的那页里,夹着的桂花干已经碎成粉末,混在纸缝里,像撒了把金粉。

“奶奶,你还认得这字不?”姑娘指着“郭沫若”三个字问。

张琼华眨了眨眼,没说话。眼里映着窗外的雪,像映着1912年洞房夜的红烛,亮了一下,又暗了下去。

这场持续了64年的婚姻,像样的相处不足一周。有人说她傻,守着个空名分;有人说她苦,把一辈子耗在了等待里。可她藏在书里的桂花,樟木箱里的绣像,还有那本翻得卷了边的《浮士德》,都在悄悄说:或许她守的,不是郭家媳妇的名分,是那年洞房夜,没来得及说出口的一句“我懂你”。

雪停了,阳光照在老宅的屋顶上,白得晃眼。桂花树的枝桠上积着雪,像开了满树的白梅。风穿过窗棂,带着点桂花的余香,仿佛有人轻轻叹了口气,又好像什么都没说。