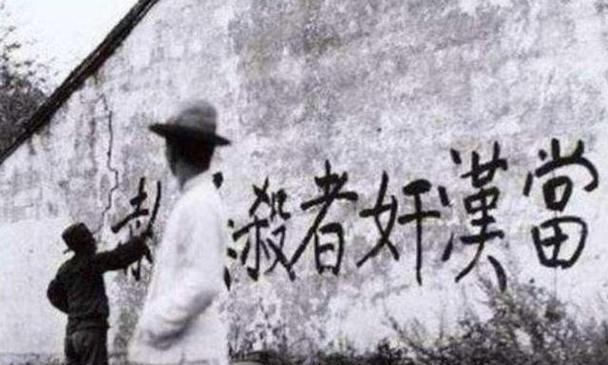

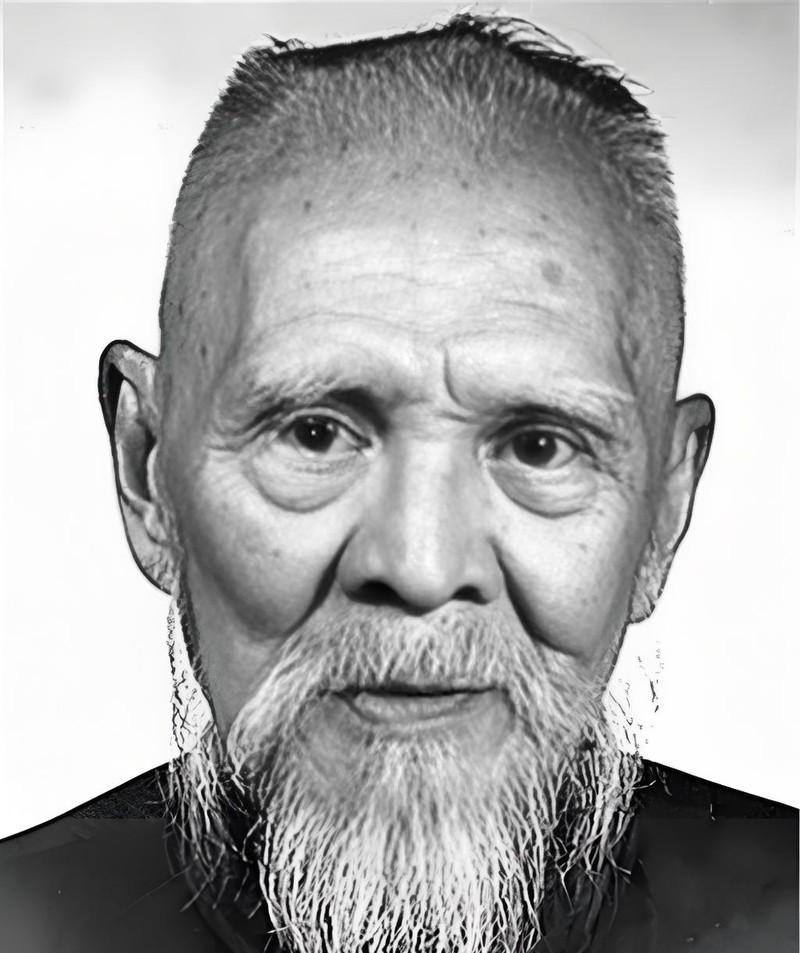

90年代初,陈光主政山东诸城,通过转让、破产、租赁、兼并,把全县90%以上的国有企业和集体企业改成了股份制,搞出了一个“诸城经验”,得到了上级的肯定和全社会的好评。 那个冬天,诸城电机厂的车间里挤着270名工人。 他们攥着刚用积蓄换来的股权证,在小板凳上坐了整整两天一夜。 所有人的眼睛死死盯着计票的黑板,一票接一票地选举企业当家人。 屋外寒风刺骨,屋里的人却浑身冒汗——这家国营小厂的命运,连同每个人的饭碗和家底,全押在了这场前所未有的变革上。 带头点燃这场火的,是刚满35岁的市长陈光。 1991年他上任时,诸城的企业早已病入膏肓。 审计报告摊在桌上:全市150家国企,103家明亏暗亏,亏损额堆到1.47亿,比全市一年半的财政收入还多。负债率逼近90%,工人月工资常卡在百元线,连教师工资都拖欠半年。 老百姓编了顺口溜讽刺:“亏损多如毛,债务比天高,工人穷得嗷嗷叫。” 陈光带着工作组闯进电机厂试点,原以为稳操胜券的两套方案却被工人当场掀翻。 政府提议国家控股51%,或者土地入股占大头,工人们头摇得像拨浪鼓:“要改就改彻底!我们凑钱买断!” 短短两周,工人掏出压箱底的钱——普通工人凑6000元,中层干部押上2万,厂长咬牙甩出4万。 270万国有资产被全员买断,国营厂的牌子摘下来那刻,老会计摸着账本直哆嗦:“这要是黄了,可连哭的地儿都没有。” 谁也没想到,转制像给机器灌了汽油。 还是那批人、那些设备,改制当月销售收入直接翻番。 流水线上工人眼尖得能盯住螺丝帽的裂纹,仓库积压三年的库存三个月清空。 绝缘材料厂两年利润暴涨5.7倍,五金厂机器昼夜不停,门口等着拉货的车排出二里地。 质疑声却劈头盖脸砸来。 香港报纸头版标题刺眼:《陈卖光狂卖国有资产!》老干部联名信雪片般飞往省城,学术期刊痛批这是“私有化阴谋”。 最煎熬时,陈光清早骑车上班,总能撞见蹲点的记者堵门追问:“你算过国有资产流失多少亿吗?” 1996年成了生死劫。 央行12人查账组前脚刚走,国务院九部委21人联合调查组后脚进驻。 八天八夜里,审计人员把账本翻得哗啦响,连十年前的采购单都扒出来核验。 结论落地时,会议室静得能听见钢笔滚地的声音——“方向正确,措施有力,效果显著,群众满意。” 更让陈光眼眶发热的是朱镕基的拍板:“管它姓公姓私,能把企业搞活就是好路子!” 数字比任何辩驳都响亮:六年时间,诸城财政收入从0.85亿飙到3.2亿,改制企业全部扭亏。 当年领救济金的纺织女工,年终捧着6000元分红手发抖;商业系统从吃财政补贴变成年纳税千万大户。 当1997年陈光调任山东最穷的菏泽时,“卖光”变成了“送光”。 面对职工连六千块都凑不齐的困境,他把资不抵债的厂子送给优势集团托管。骂声又起,可五年后菏泽企业亏损面从90%暴跌到12%,财政收入增幅冲上全省第一。 二十多年后回望,这位改革者坦言最大遗憾:“光顾着盘活存量,忘了培育新动能。” 当年电机厂工人用饭盒装股权证的场景他始终记着——产权改革的真谛,从来不是冰冷的交易数字,而是让劳动者亲手攥住命运的绳结。 信息来源: 大众网《陈光讲述“诸城改革”往事》系列 联合日报《诸城改革专题报道》 山东省档案馆《国企改革口述史》 国务院发展研究中心《县域经济改革案例集》