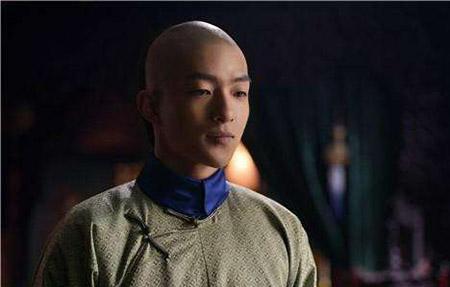

宋真宗赵恒病重,皇后刘娥陪伴在他身边,帮忙处理事务。朝臣们大惊失色,纷纷上书劝谏,都害怕宫中那则预言成真。 宋真宗赵恒的身体垮得并不突然。这位缔造了 “咸平之治” 的帝王,晚年却深陷在自导自演的 “天书运动” 中无法自拔。 从景德五年(1008 年)开始,宋真宗沉迷于封禅泰山、祭祀汾阴的盛典,频繁的出巡和仪式耗尽了国库,也掏空了他的身体。 到天禧年间,这位曾经风度翩翩的帝王已变得形容枯槁,头晕目眩的旧疾愈发严重,常常在朝会上突然失语,甚至分不清左右大臣。 皇帝病重,朝政总得有人主持。赵恒的几个儿子中,长子赵祐早夭,六子赵受益(后来的宋仁宗)才刚满八岁,根本无法亲政。 在宗法制度下,皇后刘娥顺理成章地走到了权力中心。但这位皇后的出身,从一开始就让士大夫们如鲠在喉。 刘娥的人生堪称传奇。她本是蜀地孤女,十三岁时跟着银匠丈夫龚美流落开封,因歌声婉转被当时还是太子的赵恒看中 这段 “蜀姬入宫” 的经历成了她永远的污点,大臣们总觉得这个出身卑微的女人会像唐代的武则天一样祸乱朝纲。 但刘娥绝非寻常女子,她蛰伏多年,通读史书,练就了过人的政治智慧。赵恒晚年神志不清时,常常对着奏折发呆,只有刘娥能准确复述他往日的政治主张,甚至提出更妥帖的处理方案。 天禧二年(1018 年),宋真宗的病情加重,开始出现记忆混乱的症状。 一次朝会上,宋真宗突然指着一个大臣问:“你怎么还在这里?朕不是让你去洛阳了吗?” 满朝文武面面相觑,还是刘娥从屏风后走出,轻声提醒:“官家记错了,这是您昨天刚任命的集贤殿大学士。” 这场尴尬的闹剧让朝臣们意识到,皇帝已经无法正常处理政务,而皇后的权力正在悄然膨胀。 随着宋真宗病情反复,刘娥处理的政务越来越多。她在福宁殿偏殿设立了 “听政处”,每天清晨召集枢密院、中书省的大臣议事,将处理意见整理成册后呈给赵恒过目。 大多数时候,病榻上的宋真宗只会虚弱地点头,这种 “二圣临朝” 的局面,让朝中大臣们坐立难安。 “当有女主昌” 的预言不知起于何时,却在天禧三年冬天突然传遍了开封城。 北宋士大夫对 “女主干政” 有着深入骨髓的警惕。他们熟读唐史,对武则天称帝的往事记忆犹新,更担忧本朝重蹈覆辙。 更让大臣们恐慌的是刘娥培植私人势力的举动,她提拔自己的前夫龚美(已改姓刘)为马军都虞候,又将亲信钱惟演安插在枢密院。 这些人事变动让老臣寇准忍无可忍,这位曾在澶渊之盟中立下大功的宰相,在朝堂上公开质问:“皇后外戚岂可掌禁军?唐之祸乱,皆由此始!” 面对朝臣的集体发难,刘娥展现出了惊人的政治手腕。她没有直接反驳,而是借着赵恒病情稍有好转的机会,提议让太子在资善堂听政,由大臣们轮流辅导。 这个提议既符合 “国本为重” 的原则,又巧妙地将自己定位为 “辅佐太子的母后”,堵住了悠悠众口。 宋真宗恒当即同意,还特意下旨:“凡太子听政之所,皇后可同坐观之。” 但朝臣们并未放松警惕,寇准秘密晋见宋真宗,趁他清醒时恳请:“陛下春秋已高,当早立太子监国,择方正大臣辅之,以防内宫干政。” 病中的宋真宗或许是出于对刘娥权势的隐忧,或许只是本能地信任这位老臣,竟点头同意了。寇准连夜联络翰林学士杨亿草拟诏书,准备拥立太子亲政,将刘娥排除在权力中心之外。 这场密谋却因寇准酒后失言而泄露。刘娥得知消息后,连夜跪在赵恒床前哭诉:“官家若信寇准之言,臣妾唯有一死以证清白!” 病榻上的宋真宗在刘娥的眼泪攻势下连连道歉,甚至下诏斥责寇准,不久后寇准被罢去相位,贬为道州司马,这场权力斗争以刘娥的胜利暂告段落。 寇准被贬后,朝堂上形成了两大阵营:以刘娥、枢密使丁谓为首的 “后党”,和以宰相李迪、太子宾客王曾为首的 “帝党”。 双方围绕着皇帝的病情和朝政主导权展开了激烈博弈,而那句 “女主昌” 的预言,成了双方互相攻击的武器。 乾兴元年(1022 年)二月十九日,宋真宗赵恒在福宁殿驾崩,临终前,他留下遗诏,让刘娥的辅政地位合法化。 刘娥临朝称制后,废除了真宗晚年的天书祭祀,停止修建宫殿,减免赋税,这些举措赢得了民心。她还多次在朝堂上强调:“吾无武后之志,唯愿辅佐太子成人。” 1033年,刘娥病重,临终前她几次拉扯身上的衣服。 仁宗询问大臣原因,参知政事薛奎解释:“太后是不愿穿着天子之服见先帝于地下啊。” 仁宗恍然大悟,连忙命人给刘娥换上皇后礼服入殓。这位历经风浪的传奇女性,最终以皇后的身份走完了一生,没有让 “女主昌” 的预言演变成武则天式的结局。 刘娥辅政的这段历史,在北宋士大夫笔下一直充满争议。《宋史》既肯定她 “有吕武之才,无吕武之恶”,又批评她 “重用外戚,擅权过甚”。 不过客观来看,在真宗晚年政局混乱、仁宗年幼的特殊时期,刘娥的稳定作用不可替代。她遏制了党争,整顿了吏治,为 “仁宗盛治” 奠定了基础。