北京海淀区不到海淀区面积1%的中关村北大街,聚集了8所985高校和18所211院校。

这片弹丸之地的高教能量,超过河南、河北等十省的总和——它们至今没有一所985高校。

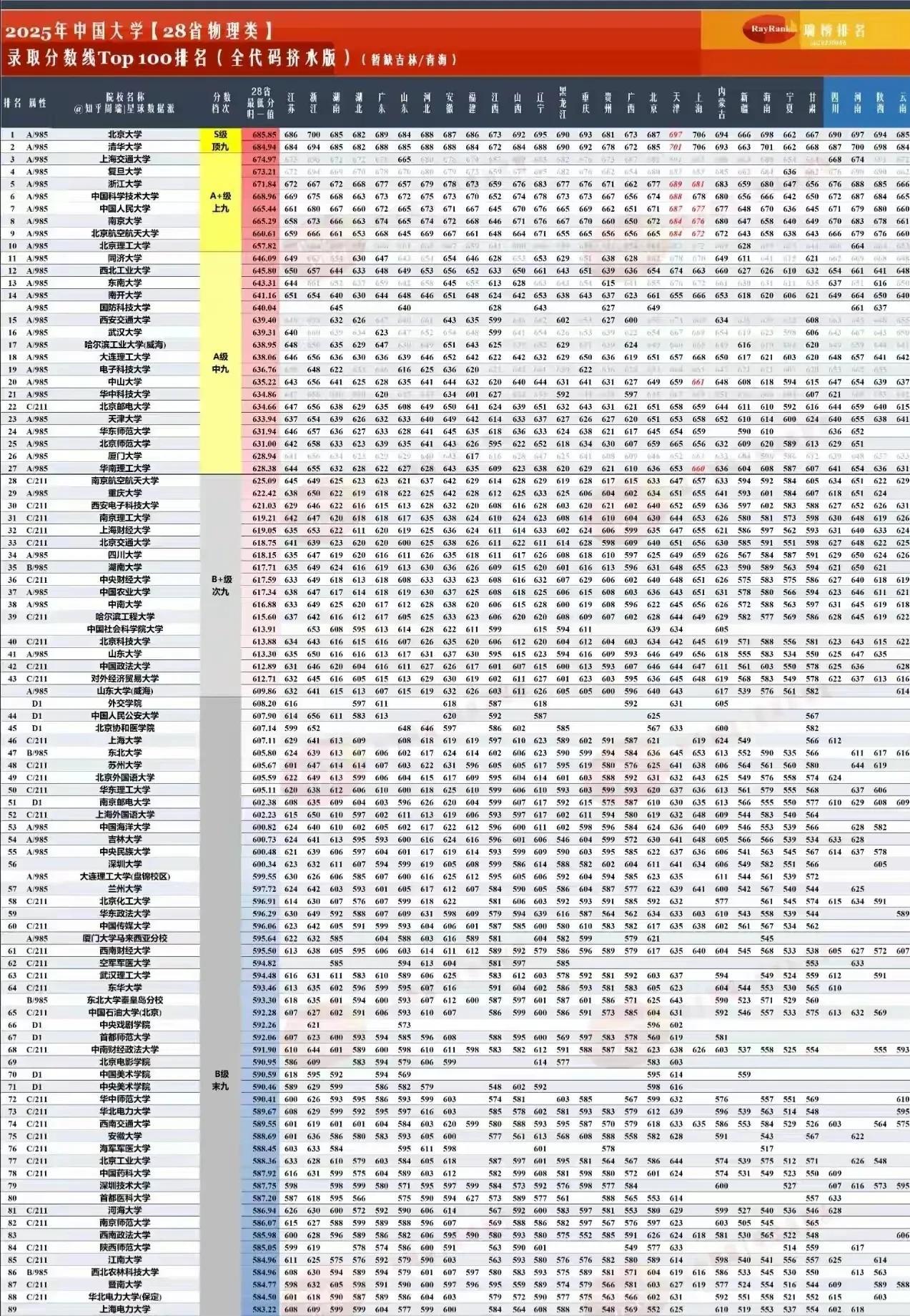

这种悬殊拉开中国顶尖教育资源的分布图景。

北京的26所211高校构成碾压性优势。

清北人航等8所985院校如同恒星,周围环绕着18所211卫星校:从北邮的通信到中财的金融,学科覆盖率近乎全能。

更关键的是虹吸效应——这里囊括全国18%的两院院士,清华单校科研经费抵过某些省份全省高教投入。

上海以4所985、6所211守住第二把交椅。

复旦交大坐镇文理医工,上海财经、华东理工等特色校织成产业网。

陆家嘴金融区的实习生60%来自这些学校,产学研链条比黄浦江还通畅。

南京与西安同以8所高校并列第三,但发展路径截然不同:

南京的东南大学土木工程全球第七,河海大学水利专业垄断三峡工程人才输送;

西安的西北工业大学每年为军工系统输送2000名毕业生,西安电子科大的芯片人才被华为打包预订。

武汉7所高校显露疲态。

虽然武大测绘学科亚洲第一,但本地留才率仅41%,远低于南京的67%。

高铁时代让华中科大学生1.5小时直达长三角,人才流失如同汉江水奔涌向东。

长沙凭3所985惊艳突围。

国防科大的超算团队六次问鼎世界冠军,中南大学的轨道交通实验室支撑中国高铁40%核心技术。

当岳麓书院飘出咖啡香,这座娱乐之都正变身科研重镇。

成都的5所高校深耕细分领域:电子科大的电子科学与技术全国第一,西南财大的金融建模为西部券商定制算法。

天府软件园里扎堆的科创公司,70%创始团队来自本地高校。

东三省只剩哈尔滨苦撑大局。

哈工大的卫星研发团队参与嫦娥探月,但本地航空航天企业南迁珠三角;哈工程的船舶专业全国前三,毕业生却成群南下上海外高桥船厂。重工业衰退抽走了学科立足的根基。

更严峻的是断层危机。

郑州大学虽跻身“双一流”B类,但全校院士数量不及清华某个学院;云南大学植物学独步西南,却留不住被深圳年薪百万挖走的团队。

当第二轮双一流取消AB分类,弱势高校反而失去政策保护伞。

高校江湖的排位赛,实则是地域发展的晴雨表。

北京高校专利转化率超30%,而兰州大学草地农业国重实验室的成果,在甘肃本地转化率不足5%。

这种差距在数字经济时代更趋残酷——杭州凭借浙大单校驱动,数字经济增加值已是整个吉林省的1.8倍。

教育部的天平开始微调:新疆大学的马克思主义理论、郑州大学的材料科学入选特色学科建设。

这些星星之火能否燎原尚未可知,但西北家长的算盘很现实:去年乌鲁木齐重点高中毕业生,仍有63%填报北京高校。

海淀区的实习工资,抵得上库尔勒的正式岗位。