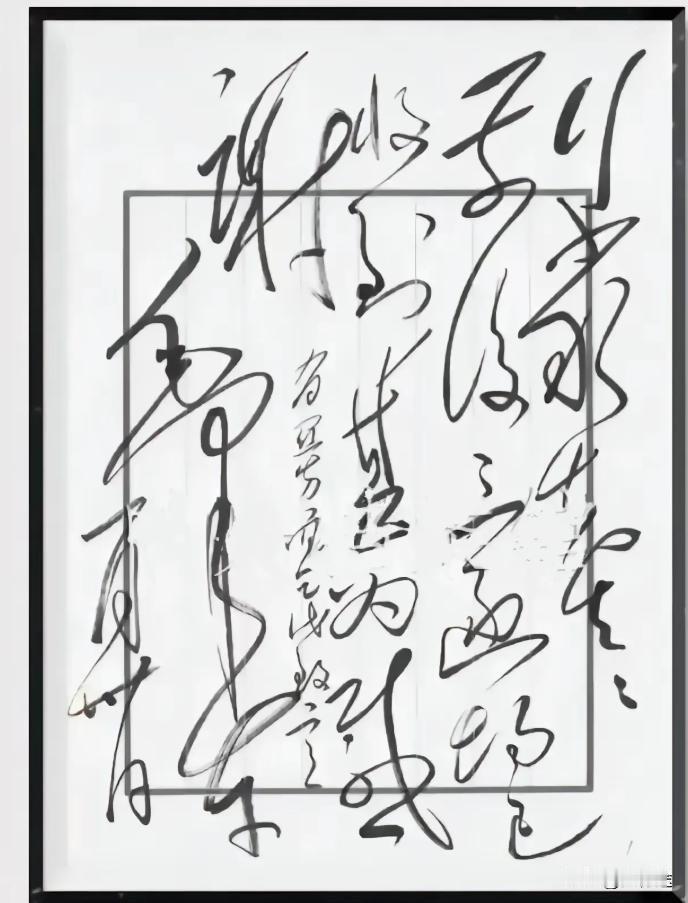

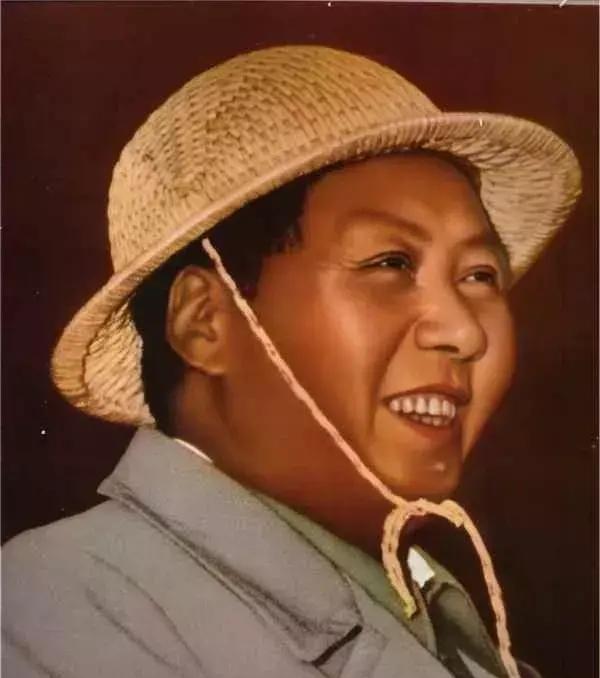

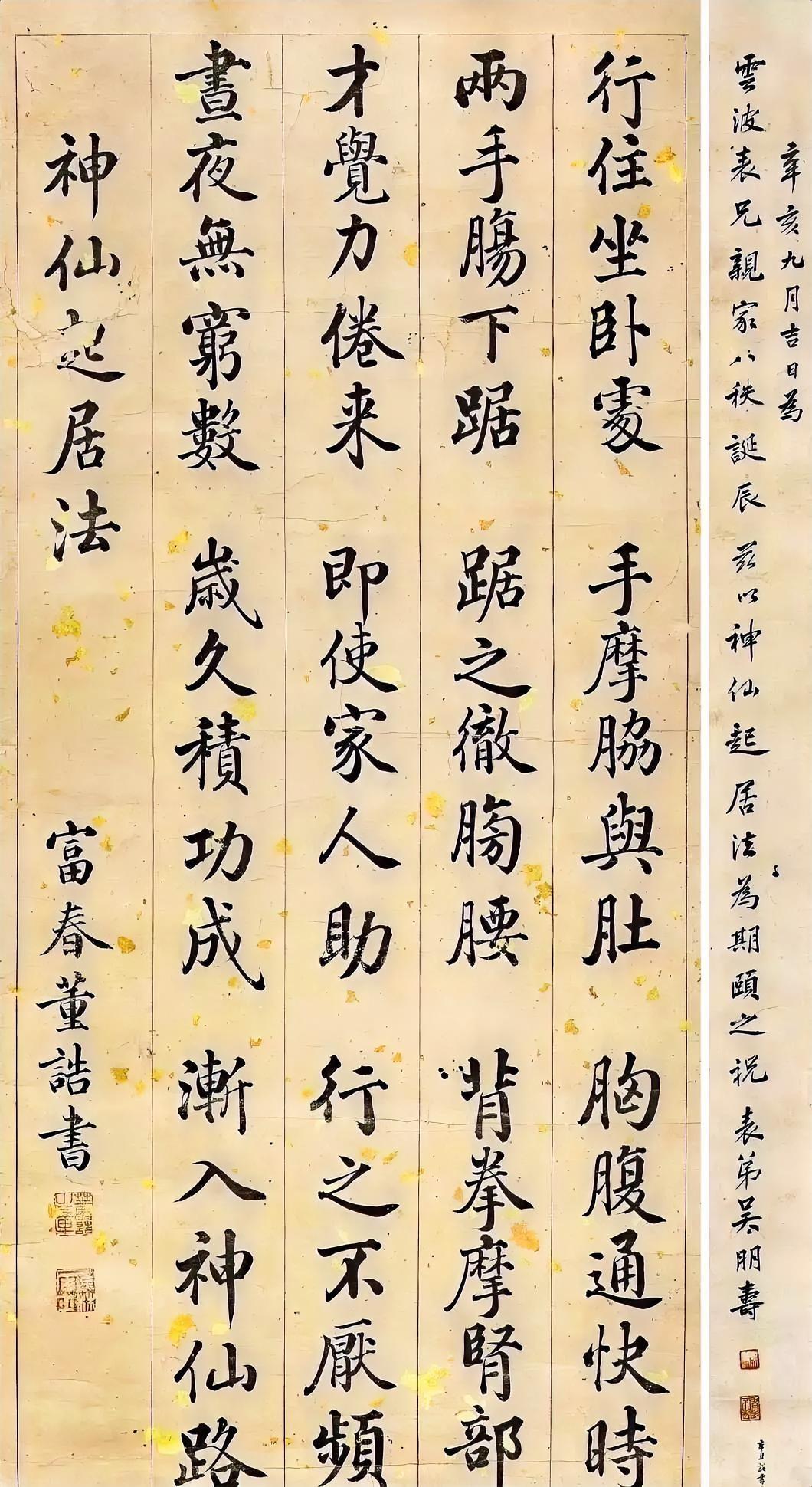

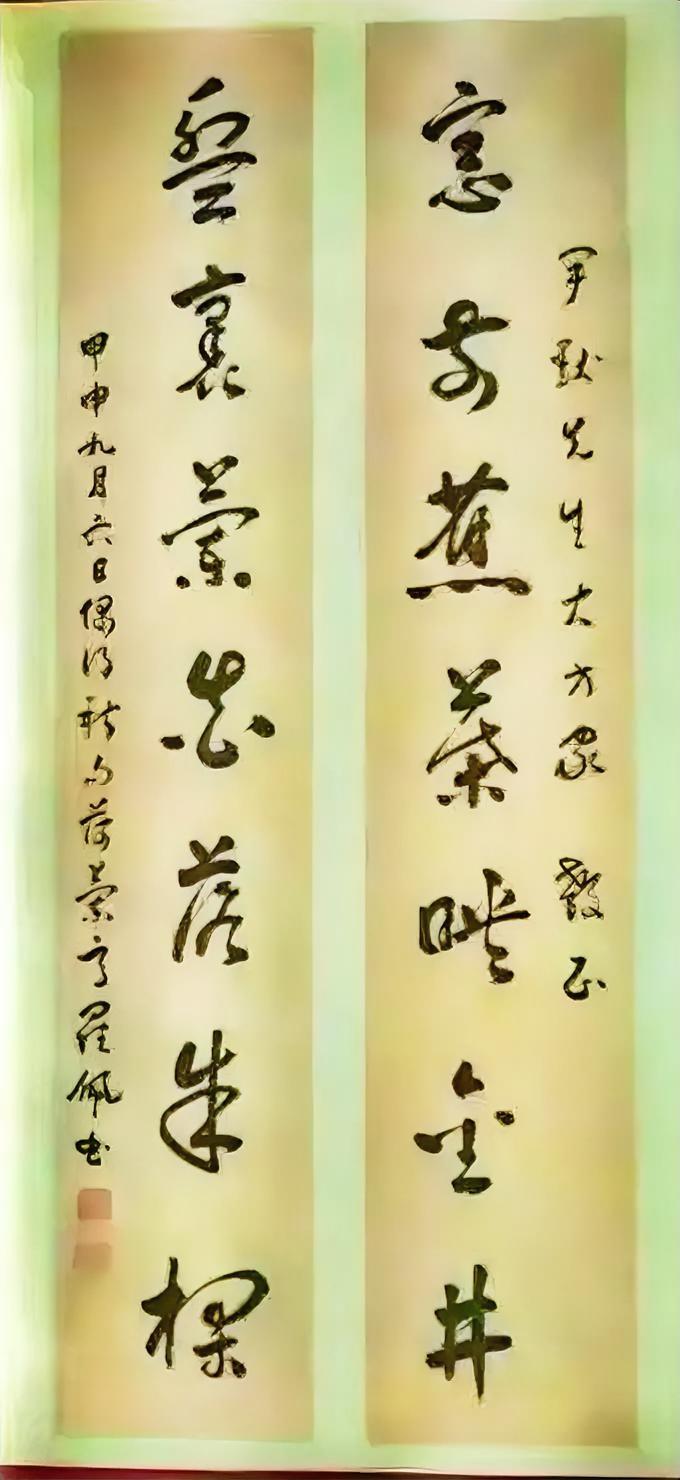

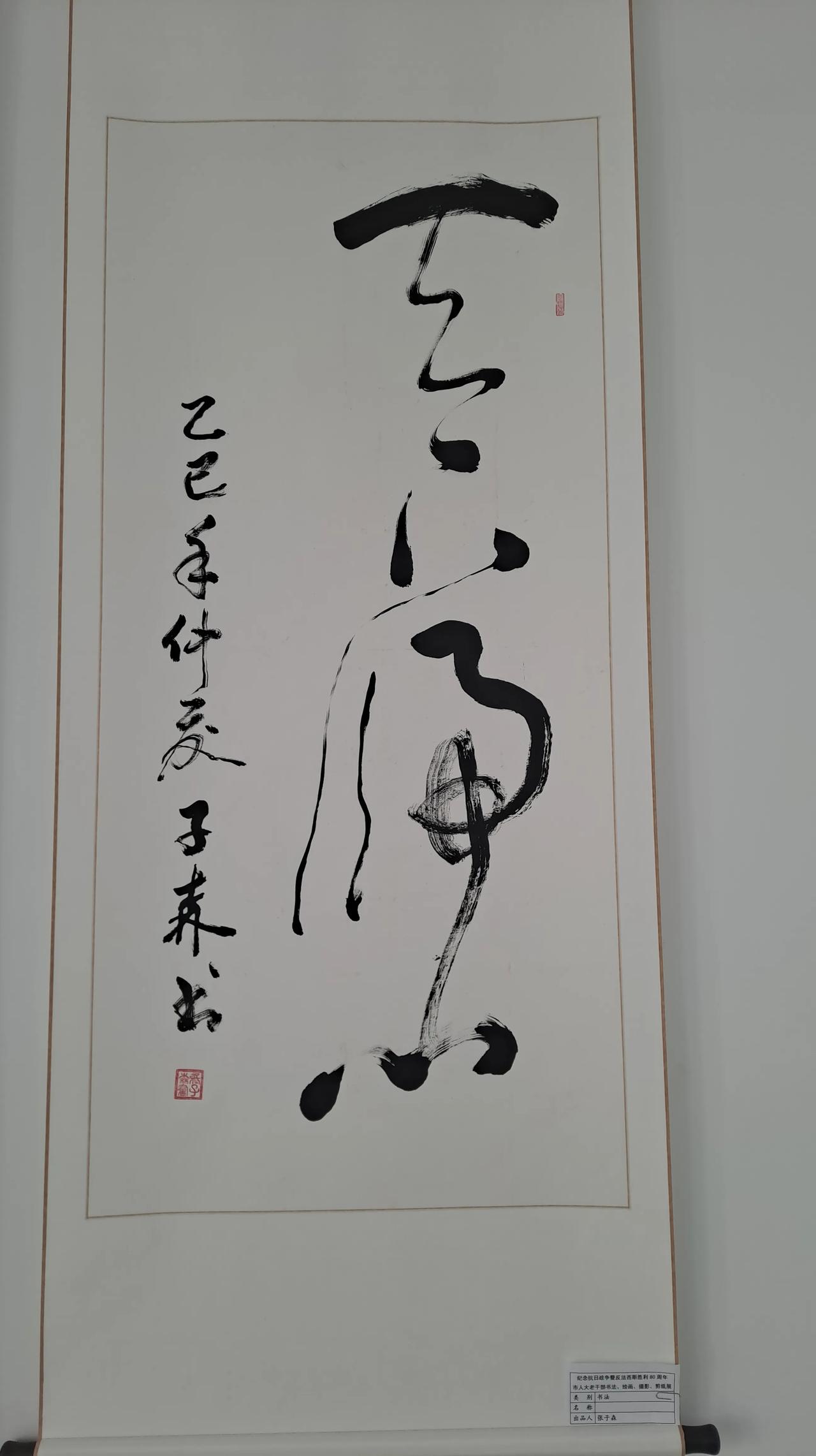

今天看到一幅字,是我迄今为止看到的最难认的一幅字,仔细看了有两个小时也没有看懂,除了落款,以及前面的一个“谢”字,其他几乎没有一个能轻易认识的。同时也问了身边的很多人,没有一个人能全认出的。这幅字真可谓是气势磅礴,龙飞凤舞!没有足够气魄写不出这样的字。 毛泽东这一生,写了太多字。 不是那种一板一眼的楷体正书,也不是高堂挂匾的工整碑体。 他更常用的是行草,笔随心走,字由气出,像是一个人坐在那里没说话,却已经在纸上把情绪讲尽了。 熟悉的人看得出,他用行草写诗稿、批示、题词、电报、信札,哪一样不是在说话? 只是换了方式,把声音藏进了线条里。 他早期的字,干净利落,不争不抢,带着学生气,也带着点文人的小心思。 1912年写给表兄文运昌的便条,字体规整,结构紧结,透着一股认真劲儿。那时候的毛泽东,还在读书、写信、谈思想,字和人一样,都在规矩里打磨锋芒。 他从“二王”学起,又取法颜真卿、章草、魏行,还偷偷观察民间写经体。 笔法一层一层叠加,风格一点一点拉开。 他写得慢,也写得细,每一个字像是被捧在掌心掂了又掂才肯落笔。 1920年前后,他开始不满足于“漂亮”了,他的字慢慢松动,笔锋更活,字形不再拘谨。 当时给黎锦熙、彭璜写信,字里已经藏不住性子。横划一长,竖笔一偏,就透出一种与旧风格切割的意味。 这种变化,不是随便改风格那么简单,而是整个气质的脱壳。 一边吸纳“魏行”“写经”这种底层书体,一边悄悄酝酿新的结构。 他在民间笔意里找路子,在古法中打破古法,写出来的字不再“秀气”,而是开始“拙朴”。 等到1927年以后,那股气终于绷不住了。 战争开始,动荡加剧,他写字的场合变了,节奏变了,连心态也变了。 长达十年的时间里,毛泽东留下的墨迹寥寥,但书风却陡然转向。 到了1935年长征期间,他用字和用兵一样,都不再犹豫。他的行草变得大胆、跌宕、左倾右斜,字形拉长,笔锋张扬。 那种劲头,像是一个人走了很远的夜路,回头望一眼,不怕了。 这一阶段的字,很多人都觉得“难读”,也确实。 他在中央苏区、延安、陕北、西柏坡写下的电文、批示、信件、诗词,很多都看不出传统书法的规整模样。 线条乱中有序,章法密中藏张,像一场没有乐谱的即兴演奏。 他写的时候常常是急的,一支狼毫笔,在油灯下飞快地游走,有时笔还没收稳,下一行已经铺开。 毛泽东的行草,从这个时期开始,变得像一个人的情绪写照。 不是随便写,而是随事而写。见到旧友,他字迹温润宽松;处理军务,他笔锋收紧,气势逼人;面对群众,他的字又显得厚重稳健。 字不只是字,而是一种态度,一种决心。 新中国成立以后,毛泽东的书法又是一种样子。 他笔下的气息慢慢沉稳下来,不再是急行军式的奔突,而像是站在高处的俯瞰。 1950年他从苏联回国,在哈尔滨写下“学习马列主义”“奋斗”“发展生产”等题词,字大开大合,中正端凝,少了斜势,多了厚重。 那是一种从容,是把笔当作权力象征的从容。 他那时已是国家最高领导人,字的气势也自然地转换成了“定音锤”的形态——不是问你信不信,而是告诉你这就是方针。 这些年,他题写了无数机构、报纸、团体的名称,像“人民日报”“红旗”“中国妇女”“湘潭大学”等。 这些字都不讲雕饰,却足够鲜明。 它们被刻在碑上,印在报头,挂在讲坛,成了一种国家语气。 比起传统的“碑帖书风”,毛体更有一种实用性,也更带一点“时代现场”的味道。 它不是一种“供观赏”的书法,而是一种在现实中使用、在传播中扩散的视觉语言。 这种“毛体”书风,到底好不好看? 这是见仁见智的事。 有人觉得它太野,不够规整;有人觉得它太个人,不够传统。 但不可否认,它影响了一代又一代人。 多少机关、学校的牌匾都是仿他的笔迹写的,多少书法学习者临摹他的行草作为入门模板。 他的字成了一种“范”,不靠学院标准,而是靠文化记忆。 他的行草也不是一条直线在变。 有些字写得极其随性,比如写《沁园春·雪》的几幅稿本,字体大小不一,斜倾角度不同,整幅章法像一阵风吹过,但你要是顺着读,就会发现它们像诗的节奏一样,一气呵成。 另一些如《七律·人民解放军占领南京》或1950年代题写的“艰苦朴素”,则回到了较为平正的结构里,沉着有力,不再追求视觉的冲击,而更像是一种定调。 这说明他不是“会一种风格写到底”的人,而是根据心境、对象、内容自由切换,拿捏得极准。 到了六七十年代,他的字愈发老辣。 线条变粗了,但笔势没散;结构更松了,但整体更沉。 他的字不躲不闪,有棱有角,有时写得像一场冲锋,有时写得像一次沉思。他笔下的每一个“行草”,都是历史的副本,是一种行动的记录,而不是一种风格的演示。 读他的行草,不只是欣赏书法,更像是走近一个人的生命轨迹。那不是静止的艺术品,而是一段段未曾熄灭的脉搏。 它们在纸上留下了墨香,也留下了时代的温度。 再隔多少年翻出来看,字不老,气还在。

用户16xxx14

行严(章士钊字号)先生:前后三函均已收到,甚为感谢!

冯继鹏 回复 09-01 13:34

[点赞][点赞][点赞]

大中消息

毛主席的字更像一个武术高手,每招每式不拘泥于传统而不脱离传统,变化万千,多彩烂漫![点赞][点赞][点赞]

知行合一致良知

真诚的感谢文史老师将咱们的“伟大领袖毛主席”他老人家的书法和他老人家一生革命实践联系到一起来解析!独到且精准!!![点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

我们

一道神符存千古,银河翻身彩虹舞

最初的梦想

后面是:收到,甚为感谢,

我们

一道神符存千古,银河翻身彩虹现