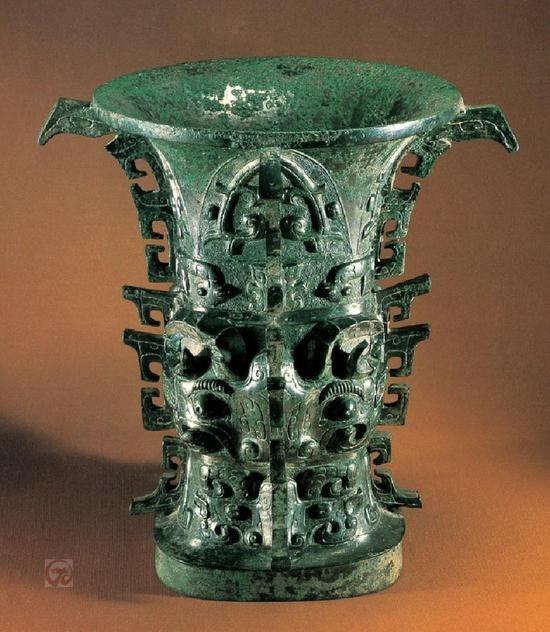

1975 年,一顶铜樽正要被送往日本展览,装箱前,专家马承源出于热爱,伸手在内部摸了一下,谁知,竟然有了意外发现,而这个发现竟然让无人问津的铜尊一下子变成国宝级文物...... 2019年,在北京国家博物馆里,一件名为“何尊”的青铜器静引起了大家的关注。 而在1975年的宝鸡,这件国宝,却差点作为一件“无人识货”的普通铜樽,踏上赴日展览。 而这件堪称国宝的“何尊”,它的来历本就离奇。 当时,是1963年,在陕西宝鸡贾村镇的村民陈堆在后院挖土时,铁锹不小心碰上了个硬物。 这说来也奇怪,自己家院子里本想改一下结构,结果刨出来一看,是个“铜疙瘩”。 当时农村物资匮乏,这个老物件看着像古董,可谁也说不出具体来历。 这个时候忙着种庄稼的陈堆,就顺手给它扔进谷仓里,当做储粮罐了。 日子照常过,铜疙瘩就在那角落里,当了两年放玉米小米的容器了。 1965年,陈堆家遇上了经济难关。 缺钱的时候,家里啥东西他都看着像钱。 为了吃上口饱饭,他已经把家中能换的东西都换了,最终他想到了这沉甸甸的铜疙瘩。 最后,用区区30元的价格,卖给了废品收购站。 在那个年代,它命运的下一站,极可能就是回炉熔炉,化作铜水。 但是,巧了那不是,宝鸡市博物馆一位名叫佟太放的工作人员,恰巧有在废品站“淘金”的习惯。 那天他发现了这个铜疙瘩,他看了几眼后,多年的经验告诉他,这家伙绝非寻常废铜。 他凭着一双慧眼和馆里极为有限的经费,他果断买下了这件即将被熔化的青铜器,让它第一次走进了博物馆的大门。 然而,进了博物馆的宝贝,依然明珠蒙尘。 清洗后的铜樽高近39厘米,口径近29厘米,体型相当可观。 器身上盘踞着狰狞的饕餮纹,透露出浓郁的商周风格。 可除此之外,它朴素得近乎“寒酸”,通体找不到一个刻字! 在当时的技术和认知水平下,鉴定专家只能初步判定它是商周时期的盛酒礼器,并根据最显著的纹饰,给它贴上了“饕餮纹铜樽”的临时标签。 但是,由于馆内条件有限,没有特制的陈列柜。 它只能被随意安置在一个普通木架上,和其他青铜器放在一起。 这一晃又是数十年。 偶尔有学者前来,推测它可能属于西周,但缺乏铭文证据支撑,终究无法正名,更谈不上特殊关注。 历史的转折发生在1975年。 为筹备一次赴日本的重要文物展览,全国各地选送珍品。 这件体量不小的饕餮纹铜樽也因年代特征被选中,正准备打包装箱运往东瀛。 就在这节骨眼上,来自上海博物馆的青铜器专家马承源,到宝鸡进行展前文物鉴定复核工作。 这位一生醉心于青铜器研究的学者,他仔细端详着眼前这件准备启程的“饕餮纹铜樽”,总觉得哪里不对劲。 如此体量、工艺精湛、符合礼制的大型西周酒器,它的制作者或拥有者,怎可能不在上面镌刻铭文以记功勋? 这不符商周“物勒工名”的传统。 最终,马承源让人搬来凳子,站了上去。 他使劲向铜樽深幽的器口内望去,里面漆黑一片。 没有犹豫,他伸出手探入器口,在光滑的内壁仔细摸索。 从口沿往下,先是平整的铜壁,再向下,他感受到了一片凹凸不平的触感。 这绝对不是铸造时候留下的纹理,而是人工刻画的痕迹! “有字!有字!” 马承源激动的嘶吼着,现场瞬间安静下来,馆长急忙递来一支手电筒。 光束照亮了铜樽腹底,隐约可见一大片被铜锈和尘垢覆盖的斑驳刻痕。 这个关键部位,过去从未被仔细清理和观察过。 这一发现,非同小可。 装箱暂停,抢救性清理工作立刻展开。 宝鸡博物馆的工作人员清除内壁的锈蚀和污物,拓片专家日夜赶工。 当拓片最终呈现时,所有人都被震撼了。 122个遒劲有力的金文排列有序! 铭文开篇提到的“唯王初迁宅于成周”,直接印证了《尚书》等古籍中关于周成王继承武王遗志,营建东都洛邑的重大史实。 而铭文中那句划时代的“余其宅兹中国”,这是迄今所见“中国”二字作为一个合成词最早、最确切的文字记录! 这里的“中国”意指“天下之中”、“中原之央”,奠定了后世地理与文化意义上“中国”概念的雏形。 铭文末尾提到的“何赐贝三十朋”,也明确了作器者名为“何”。 他因功受到周王赏赐,为纪念而铸造此樽,它因此被正式定名为“何尊”。 一摸之奇,尘埃落定。 何尊的身份和价值瞬间发生了翻天覆地的变化。 它从一件默默无名的破铜烂铁,摇身一变成为了国宝重器。 随后,那趟赴日之行自然是取消了。 2002年,何尊被列入国家首批《禁止出境展览文物目录》,成为宝鸡青铜器博物院的镇馆之宝。 马承源在2024年辞世,享年95岁。 他晚年尝尝感慨当时他触摸到了中华文明长河中最清澈的源头之一。 何尊不再仅仅是青铜,它是活着的信史。 主要信源:(宝鸡融媒——...中国档案文献遗产名录》发布 宝鸡何尊等五组周代有铭青铜器...)