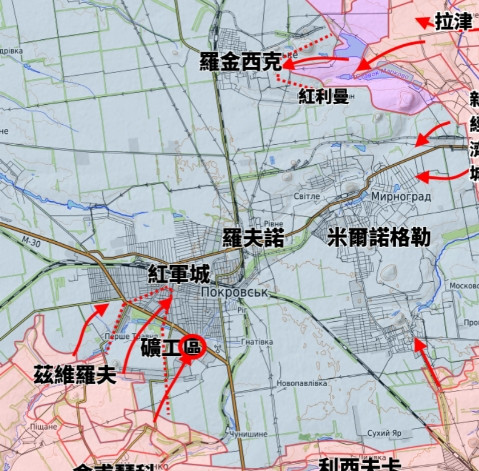

云南边境,一支清军被困缅甸山谷。补给断,援军失,敌军逼近,四面皆敌。前线将崩,主力难退。就在这关头,明瑞站出来,率领数百亲兵,反冲敌阵,死守关隘。七天之后,明瑞战死。他的尸身,最后被残兵护送出境。而另一边,乾隆接到军报,震怒之下,下令将违命不救的额勒登额,处以凌迟。 富察·明瑞,生于显赫之家,出身镶黄旗。父兄皆有军功,母系与皇室相关。他从小读兵书,十六岁入仕。乾隆三十年,平定准噶尔有功,被任命为云贵总督、兵部尚书。 此时缅甸王朝扩张迅猛,连年入侵滇西。乾隆震怒,命两路大军进攻缅甸,意图一举荡平南境威胁。 明瑞统南路军,出普洱、进蛮结、过猛育,接连破敌,清军气势如虹。乾隆赏他佩花翎、加封诚嘉毅勇公。京师百官皆称:此人为乾隆朝“南征第一人”。 但一路推进也带来隐患。雨林潮湿、疫病流行、后勤不继。补给线拉长,前后配合失控,尤其北路统帅额勒登额,按兵不动,造成南北脱节。 乾隆下令:南北两路会师攻阿瓦。北路将军额勒登额却迟疑不前,理由是“地险不可进,敌多难攻”。他屯军老官屯,静观局势。 南路此时已深入缅境数百里,明瑞虽连破三城,却迟迟不见援军。再加上雨季来临,河道阻断,疫病蔓延,大量士兵高烧、脱力。军粮也告罄,日食难继。 局势一日紧过一日。缅军调集重兵围困清军于猛育与蛮结之间,断绝补给。明瑞设法突围,调亲兵护主力北撤。自知不可能全身而退,他亲自断后,率几百名亲兵死守山谷要道,迎战数万缅军。 这不是突袭,而是诱敌。他明知自己是诱饵,明知这一仗命不归。 那场战斗,没有人活着说出完整经过。 据残兵描述:明瑞率兵于山口筑壁,昼夜苦战。敌军前后夹击,屡攻不下。清兵粮尽,仍死守不退。 明瑞身中数箭,仍指挥作战。至第七日,队伍全军覆没。传说中他最后一刻自行断发,以血书交亲信,命其突围带回朝廷。随后自刎于谷中。 乾隆收到信件,震怒。明瑞本应得援,却因额勒登额抗命,白白送命。 他下旨:额勒登额抗旨不前,致使主将覆灭。罪不可恕。立即缉拿,押送京师,处以凌迟。廷臣震骇,一时朝野肃然。 额勒登额被带至刑场,受凌迟千刀之刑。此后乾隆设“旌勇祠”于滇南,专祀明瑞。亲书“果烈”二字,赐谥以彰其节。令各地总督传颂其事,以警将帅。 战后,清军战略收缩,不再贸然深入。南征由傅恒接手,调整战线,改打持久战。明瑞之死成为清缅战争最重的一笔,打痛朝廷,唤醒战争冷静。 边疆再无富察明瑞。他的家族也因这一战元气大伤,兄弟子侄皆未再显。 但在边陲山谷,仍流传着一件事:清兵全退后,缅军踏入战场,发现敌方主将尸身安然而坐,身上仅剩箭矢,手中紧握佩刀,死前仍未倒地。 明瑞没有错。他尽忠职守,奋勇杀敌。他的死,是朝廷用人不当,是指挥失衡导致。 额勒登额也许只是过于谨慎,但在乾隆眼中,他的不前,就是抗旨,就是弑将。乾隆的愤怒,也许有出于公正,也许夹杂了掩饰失败的需要。 一死一刑,定了这一役的主线。 历史留下这句话:明瑞死得其所,额勒登额死得其罪。而两人之死,换来的,是战线的重构,是战术的冷静。 那座无名山谷,没有墓碑,却有清军将士低语传颂:此地,有人殉国,不求封赏,只为主力得退、疆土不丢。