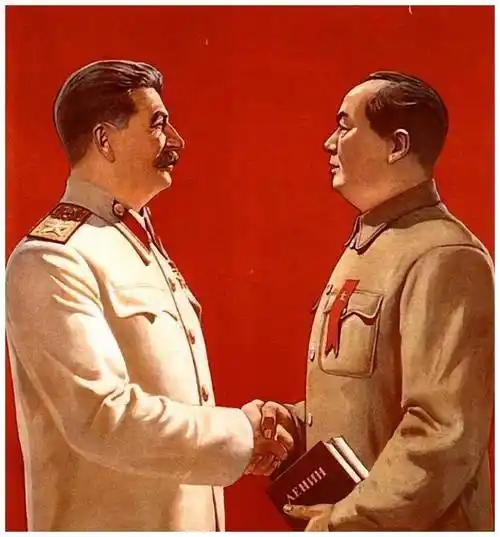

上世纪60年代初,面对苏联的威逼利诱,两位开国少将经不住诱惑,率6万名百姓叛逃苏联。1991年,这名少将哭着寄信给中央,声称苏联已经解体,恳求中国收留。 马尔果夫·伊斯哈科夫出生在1923年的新疆尼勒克县一个哈萨克族家庭,早年从事教育工作,因为推广进步思想而被军阀盛世才抓捕入狱。1944年出狱后,他加入了伊犁、塔城、阿勒泰三区的起义队伍,参与打击国民党势力。起义军后来改编为民族军,他逐步在军中任职。1949年,他进入中国人民解放军第五军,当上副军长。1955年,以32岁年纪成为全军最年轻的少将,还获一级解放勋章,此后担任新疆军区副参谋长。他持有中苏双重国籍,这在当时的多方面考量下被接受。 祖农·太也夫是维吾尔族人,1919年生于新疆,早年在三区起义中活跃,领导小队袭击国民党据点。起义后,他加入民族军,指挥作战任务。1949年后,进入解放军,担任新疆军区副参谋长,1955年获少将军衔,也得一级解放勋章。两人都在新疆军区共事多年,处理边防事务,他们的背景让军衔评定综合了民族和历史因素。 1961年,马尔果夫和祖农以考察名义去苏联,回来后态度大变,开始在牧区散布苏联生活好的消息。苏联通过广播和间谍活动配合,宣扬那边有好牧场和待遇。新疆边民动摇,许多人相信这些说法,收拾东西准备走。1962年4月22日,霍尔果斯口岸聚集大批居民,要求过境。边防人员劝阻无效,冲突爆发。苏联那边派车和灯迎接,人群涌过去。 事件从4月持续到5月,塔城巴克图口岸也发生类似情况。马尔果夫和祖农直接参与指挥,写报告说因双重国籍要走,获批后带队离境。到5月底,边境关闭,超过6万人已走,包括两名少将和一些军官。新疆经济损失惨重,牲畜和土地荒废。中央调新疆生产建设兵团进驻,稳定边疆,发展生产。 叛逃者到苏联后,被分到农场继续放牧,有些人被迫干不喜欢的工作。生活条件没宣传那么好,很多人失望,但回不去。苏联解体前,他们的日子过得一般,经济不稳。 1991年苏联解体,哈萨克斯坦独立,马尔果夫从阿拉木图寄信给中国中央,描述当地混乱,哭诉想回国。中国拒绝,因为他们已失去国籍。马尔果夫1992年移民土耳其,1993年在阿拉木图病故。祖农1988年已在阿拉木图去世。其他普通居民也留在了国外,无法返回。 这个事件反映出中苏关系破裂的深层影响,两位少将的举动直接导致大量边民流失,给新疆带来长期创伤。苏联的诱惑看似甜蜜,实际让很多人陷入困境。历史证明,选择背叛往往代价高昂。 三十年后悔悟的寄信,显示出个人决定的长远后果。那些叛逃者最终在国外漂泊,生活不如意。中国则通过兵团建设稳住了边疆,经济发展起来。这件事提醒大家,忠诚和国家利益不是儿戏。