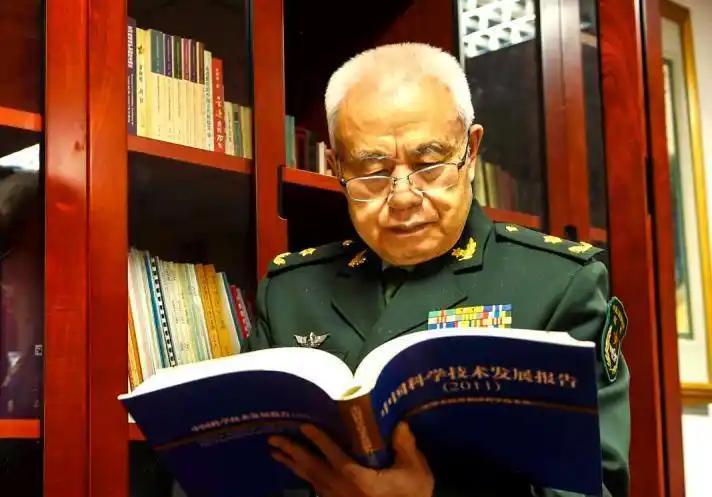

国外军事专家推算,美俄一旦开战,全球可能死亡50亿人。但如果战争发生在中美之间,情况又会如何?我国防护专家钱七虎院士的回答很干脆:中国有多种防御手段,我们不怕。 先看战争形态差异,美俄冲突假设包含核交换,而中美博弈更可能是区域性常规战争。根据兰德公司报告,中美若在东亚爆发冲突,主要通过导弹、太空战和网络战进行,双方均难以取得决定性胜利。 中国的 “反介入 / 区域拒止” 能力已显著削弱美军传统优势,例如解放军新型反导系统在 2025 年测试中成功拦截 16 枚弹道导弹,展示了对抗饱和攻击的能力。 这种技术突破意味着,即便美国发动首轮打击,中国仍能通过多层防御体系大幅降低损失。 钱七虎院士主导的 “地下钢铁长城” 是关键防线,这套深地下超高抗力工程可抵御钻地核武器,其设计标准远超现有武器威胁。 例如在某次测试中,模拟钻地弹攻击时,地下设施内的精密仪器仍保持正常运行。这种防御体系不仅保护军事目标,还能确保战时指挥中枢和民生设施的安全,使中国具备长期抗战的基础。 战略威慑力量的多元化进一步增强了防御弹性,中国不仅拥有东风 - 31AG 等陆基核导弹,还构建了 “三位一体” 核反击体系,包括核潜艇和战略轰炸机。 这种多层次威慑使对手难以通过先发制人消除中国核能力。同时,中国在新兴领域的常规威慑能力也在提升,如高超声速武器和网络战系统,形成 “非对称优势”。 经济韧性是另一个重要支撑,中国一季度 GDP 增长 5.4%,显示出政策精准性与市场活力的深度耦合。 即便遭遇外部冲击,中国可通过战略物资储备和战时经济政策维持基本运转。例如江西省制定的国民经济动员办法,明确了平战转换机制,确保关键物资生产和调配的高效性。 这种制度设计使中国在长期战争中仍能保持社会稳定,避免重蹈美俄冲突模型中经济崩溃的覆辙。 国际合作也为中国提供了战略缓冲,上海合作组织框架下的联合反恐演习,已形成多国协同防御机制。 若冲突升级,中国可依托 “一带一路” 沿线国家的资源和市场,降低对西方供应链的依赖。相比之下,美国盟友体系虽强,但日本等国参战可能引发地区连锁反应,反而扩大冲突范围。 当然,战争没有赢家。 中美经济相互依存度高,即便常规冲突也会导致全球 GDP 大幅下滑。中国 2025 年一季度数据显示,高技术制造业增加值增速显著,这种产业升级使经济抗风险能力增强。 但长期战争仍可能造成 25%-35% 的 GDP 损失,这要求中国在防御同时,必须通过外交手段避免冲突失控。 回到钱七虎院士的判断:中国的防御体系不是被动挨打,而是攻防兼备。从地下长城到反导系统,从核威慑到网络战,这些手段共同构成了 “盾” 的体系。 正如东风 - 31AG 导弹的无依托发射能力,中国的防御布局强调机动性和生存性。这种 “你打你的,我打我的” 策略,使中国在任何冲突中都能保持战略主动权。 战争的最终胜负往往取决于非军事因素,中国 14 亿人口的超大规模市场和完整产业链,赋予了应对长期消耗的底气。 而美国国内政治分裂和经济结构失衡,可能在持久战中暴露短板。正如兰德报告指出,中美若陷入僵局,非军事因素将成为决定胜负的关键。 历史经验告诉我们,大国冲突的代价远超预期。伊朗与以色列的对抗已导致中东空域关闭,而中美若爆发战争,全球供应链断裂、金融市场崩溃等连锁反应将难以估量。 钱七虎院士的自信,源于中国对防御技术的长期投入和战略清醒。但更重要的是,中国始终坚持 “不首先使用核武器” 的政策,这种克制为危机管控留下了空间。 在这场假设性讨论中,我们看到的不仅是技术对比,更是战略智慧的较量。中国的防御体系不仅是钢铁壁垒,更是维护和平的盾牌。 正如近地小行星防御任务展示的太空能力,中国发展军事技术的初衷是守护人类共同利益。当防御能力足够强大时,战争本身就会失去意义。 这或许就是钱七虎院士 “不怕” 的真正含义 —— 真正的安全,在于让对手明白,发动战争得不偿失。