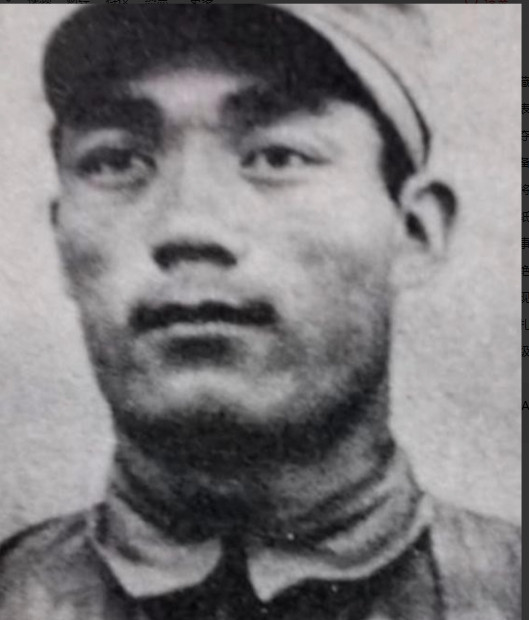

1984年,老山前线,21岁战士刘家富因左腿中弹,跌倒在弹坑中,不料被两名越军发现,刘家富赶紧开枪还击,可谁知却听到撞针“咔”的一声,枪里竟然没子弹了,看着逼近的越军,刘家富灵机一动,想到一个办法! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 那是一个寂静的早晨,麻栗坡烈士陵园的松柏在微风中轻轻摇曳,墓碑前,一束刚采的山花静静地躺着,花瓣上沾着露水,像极了年轻战士额头上的汗珠,人们来来往往,有的低头肃立,有的轻轻擦拭碑文,而在这片安详的土地下,埋葬着一个21岁的名字——刘家富。 他出生在云南永善县的一个普通农家,家里不富裕,父母靠种地维持生计,日子清苦却过得踏实,从小,他跟着父亲下地干活,背柴、挑水、放牛,哪一样都不落下,村里人说他话不多,干活却不含糊,眼神里总带着一股倔劲,他没出过县城,见识有限,却格外在意广播里传出的边境消息,1979年开始,中越边境局势紧张,村里人议论着战事,他总是悄悄在一旁听着,脸上的神情比大人还严肃。 1983年,他刚满18岁,就报了名参军,那年冬天,他穿着母亲缝补的棉衣,在村口上了军车,没有送别的拥抱,没有多余的话,只是母亲站在风中,手里攥着一包红糖饼,一直望着他消失的方向。 他被分到昆明军区14军40师119团的8连,训练场上,他是最瘦的一个,常常一身泥土地回到宿舍,晚上别人睡了,他还在擦枪,他不喜欢讲话,但连队里没人不认识他,他的枪法准,负重跑不掉队,打柴、挑水、清洗装备样样抢着来,慢慢地,他成了班里的骨干,战友们都知道这个云南小子不爱说话,却最靠得住。 1984年夏天,老山前线战事再度紧张,他所在的连队奉命进驻142高地,这是一块只有两个篮球场大小的山头,却是整个防线的咽喉要地,一旦失守,整片阵地将被敌军撕开口子,他们接到命令时,天刚蒙蒙亮,他和14名战友一起进入阵地,带着简单的口粮和有限的弹药,埋伏在高地的猫耳洞和堑壕中。 7月12日凌晨,山雾浓得像泼墨,能见度不足三米,敌军趁雾气悄然逼近,是越军316A师的两个加强连,火力强劲,人数数倍于守军,他们一轮炮火覆盖下来,整个高地震动不止,弹片如雨,尘土飞扬,战壕很快被炸得面目全非,刘家富和战友李国文守在东南角,那是正面的突破口,敌人从那个方向发起了六次冲锋。 第一次冲锋时,刘家富端枪射击,几乎没有停歇,他打得很准,每一发子弹都像是冷静计算后的结果,他看见李国文中弹倒地,半个头颅被炸开,血和泥混在一起,他没有迟疑,捡起李国文染血的枪,继续射击,第二波冲锋来得更急,他一边躲避炮火,一边换弹匣,敌人冲得近了,他开始丢手榴弹,每一次爆炸都伴随着敌人的惨叫,他全身的衣服早已被尘土和鲜血染透,耳朵因为爆炸暂时失聪,嗡嗡作响。 第三波冲击后,他的左腿中弹,他没有叫喊,只是猛地倒进一个弹坑,鲜血从腿上流出,渗湿了裤子,他咬紧牙关,用布条简单包扎了一下,强撑着抬头查看阵地的情况,身边的战友已经所剩无几,阵地上只剩下九个人,几乎都是带伤坚持,他的冲锋枪打光了子弹,他摸了摸身上,只剩下两颗手榴弹。 就在他喘息的时候,他听到脚步声,是敌人逼近,他试图举枪,可撞针只发出“咔”的一声空响,他又试图站起,可伤腿一阵剧痛让他再次跌倒,他看见两个敌人猫着腰靠近,刺刀在雾中闪着冷光,他没有慌张,只是静静地躺着,摸到了那两颗手榴弹。 他把它们绑在一起,牙齿咬住拉环,等待敌人靠得更近,就在敌人即将扑上来的那一刻,他猛地拉响手榴弹,一声巨响撕裂了晨雾,爆炸的气浪掀翻了敌人,也让他自己彻底失去了意识,等战斗结束,增援部队赶到时,在他倒下的位置找到了十一具敌人的尸体,他的手依然紧紧握着已经炸开的手榴弹拉环,指节发白,根本掰不开,最后战友们用纱布包裹着他的手,小心地将他抬下了山。 这场战斗整整持续了十个小时,他所在的15人守军击退了敌军六次冲锋,击毙104名敌人,自己却几乎全数牺牲,他被追记为一等功,而那座阵地,也被命名为“李海欣高地”,成为全军闻名的精神高地,刘家富的名字刻在了烈士陵园的纪念碑上,和战友们并肩站在那片他们曾用生命守护的土地上。 多年以后,老山已经恢复平静,那片曾被炮火撕裂的山头,如今种满了茶树,春天时,采茶姑娘的笑声从山谷中传来,山脚修起了高速公路,连接着边境口岸与内地市场,人们在这条路上来来往往,或做生意,或探亲访友,很少有人知道,这一切的背后,是一群二十出头的年轻人,用鲜血和生命筑起的安宁。 信息来源:云南省退役军人事务厅官网——《老山前线刘家富英勇事迹》