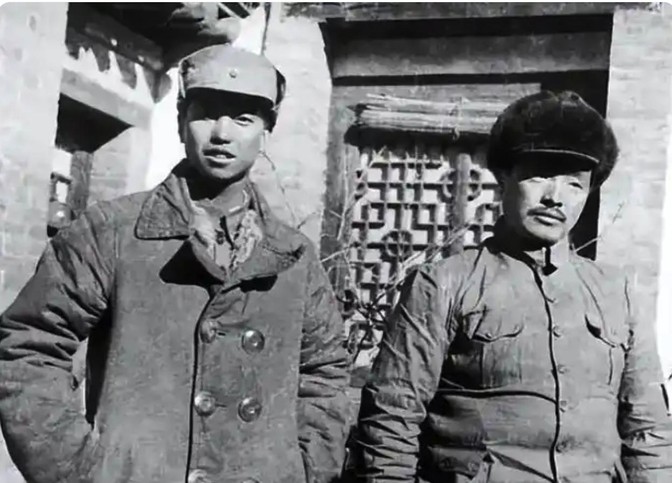

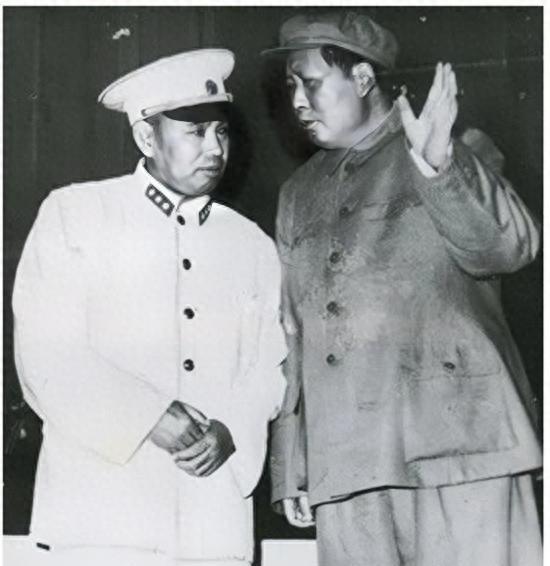

李赤然从南京军区空军司令部走出来的时候,脸上没有一点表情,他拿着一封写着“暂不批准补发工资”的红头文件,站在门口站了很久。 他没说一句话,回过头看了一眼那栋楼,他曾是这里的首长之一,十年前,他被送走,名誉没了,工资停了。 认识李赤然的人都知道,他脸上这股“没表情”,不是一天练出来的。1935年的陕北,他带着独立营在雪地追敌人,三天没合眼,最后趴在雪窝里打伏击,冻得嘴唇发紫,睫毛上全是冰碴,枪响时照样眼神亮得吓人。 那会儿他才二十出头,肩上的伤口刚用布条勒住,就敢带头冲碉堡,战士们说“李营长的脸,平时像块石头,打仗时比石头还硬”。 他是从死人堆里爬出来的。长征过草地,他背着一个掉队的小战士,走了五天,自己的口粮全给了娃,最后啃草根啃得满嘴是血。小战士后来成了他的警卫员,总说“首长胃不好,就是那时候饿坏的”。 抗战时在冀中,他带部队反扫荡,被鬼子围在芦苇荡,子弹打光了就拼刺刀,左胳膊被砍了一刀,现在阴雨天还抬不起来。那会儿谁能想到,几十年后,这位拿过军功章的人,会为了补发的工资,站在曾经工作的楼前发呆。 十年前被送走那天,他没带多少东西,就揣着一张泛黄的照片——那是1949年开国大典,他穿着军装站在队伍里,胸前挂着的勋章反光刺眼。家里人哭着要跟他辩,他摆摆手,只说了句“咱打过仗,知道啥叫忍”。 这十年,他在乡下喂过猪,种过菜,手上磨出的茧子比当年握枪时还厚。有回碰到当年的老部下,对方红着眼圈要帮他申诉,他摇摇头“算了,比起牺牲的弟兄,我还活着,够了”。 文件上的字他认得清,每一条理由都写得“合规”,可他摸了摸口袋里的退伍证,封皮都磨掉了角。那上面印着的“开国少将”四个字,是1955年他在授衔仪式上,亲手接过的。 那会儿他在空军部队搞建设,从无到有组建雷达站,熬了多少通宵,办公室的灯常亮到天亮。有个年轻参谋问他“首长,您图啥”,他指着窗外的战机“图咱的飞机能飞得稳,图老百姓夜里睡得踏实”。 回家的路上,他路过一个废品站,看见里面堆着些旧军装。他站着看了会儿,想起当年部队整编,他把自己的旧棉袄拆了,棉花分给新来的兵。那会儿谁也不在乎工资多少,在乎的是能不能把阵地守住,能不能让队伍活下去。现在手里这张纸,算下来欠他的工资,够买当年一个连的步枪了,可他心里那点堵,不是因为钱。 进了家门,老伴正给他热粥,看见文件没说话,只是往他碗里多放了块咸菜。桌上摆着孙子的奖状,小家伙在作文里写“爷爷是英雄,打过鬼子”。他拿起奖状,手指在“英雄”两个字上蹭了蹭,突然笑了,笑得有点涩。 有人说他傻,该争的不争。可他心里清楚,当年在战场上,为了掩护大部队撤退,一个连的弟兄都能拼光,现在这点委屈,算得了什么?只是夜深人静时,他会摸着左胳膊的伤疤想:那些牺牲的弟兄,要是知道他们用命换来的日子里,有人连该得的尊重都要不到,会不会寒心? 我们总说“不能让英雄流血又流泪”,可真到了具体的人和事上,为什么就这么难?李赤然的平静,是真的不在乎,还是把所有的在乎,都藏在了那身磨旧的军魂里? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。