1864年,太平军大将蔡元隆辞职回老家,与几个妻子购置田宅安度晚年。太平军覆灭前,蔡元隆投靠左宗棠,使得李鸿章对他无可奈何。

那年深秋,一驾青布马车悄然驶离杭州城门。车厢里的蔡元隆摩挲着左宗棠亲赠的通行令牌。

回望城楼上的楚军旌旗,这位曾让李鸿章恨之入骨的太平天国"会王",正带着四品通判的官凭与三车金银,奔向湖南老家的炊烟。

在他身后,淮军大营里摔碎的茶盏声刺破暮色,"蔡元隆!你且等着!"

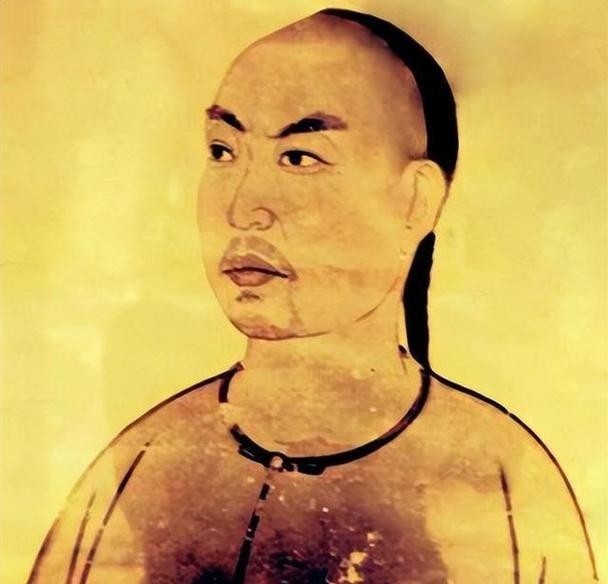

蔡元隆是太平天国运动中的传奇人物,其人生轨迹展现了乱世中的生存智慧与复杂性。

在1839年,湖南岳州府华容县的读坊里,15岁的蔡元隆被族老按在祠堂前。

昨夜他因输光钱躲进牛棚,被当作偷牛贼逮个正着。

按族规当沉塘处死,幸得舅父跪求才捡回性命。

之后少年攥着血痕斑斑的掌心连夜出逃,恰逢太平军攻占岳州,于是他混入人流中接过起义军的红头巾。

没想到的是他在打仗上面倒是有些天赋。

那次遭清军突袭,太平军溃散之际,蔡元隆将滚烫铁锅捆于马背。

惊马冲入敌阵引发混乱,他趁机率部反杀。

之后此战传入忠王李秀成耳中,于是这个通文墨、善奇谋的年轻人被破格提拔。

到了1860年,李秀成更是将爱女许配给他,21岁的蔡元隆以"仁天安"之爵成为忠王集团核心。

当苏州忠王府张灯结彩时,谁也没料到这段姻缘将成为他日后的保命符。

1863春,太仓城头硝烟蔽日。

当时李鸿章之弟李鹤章率万余淮军合围城池,开花炮将城墙轰出三丈缺口。

而守将蔡元隆却令士卒以棉被浸水覆墙,因为炮火遇湿棉威力大减。

就这样僵持月余,一直到城中粮尽,此时饿极的士兵开始捕鼠充饥,不放过一切可食用之物,看起来都快要饿急眼了。

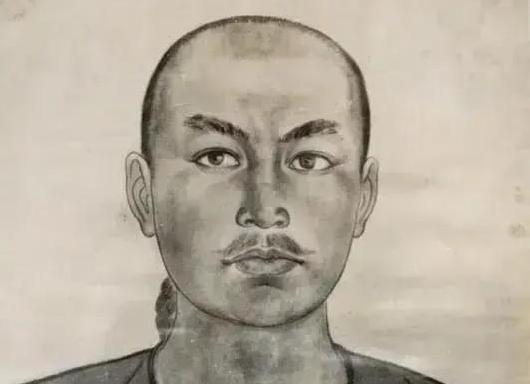

在如此绝境中蔡元隆布下惊世棋局。

只见他他先诛杀主降将领稳定军心,再遣心腹向李鹤章献降书,"吾乃忠王婿,恐天王疑而加害,愿献城求活。"

李鹤章看到他的降书之后大喜过望,仅带千余人入城受降。

但是当淮军踏入瓮城刹那,周围顿时伏兵四起。

一招请君入瓮不仅李鹤章身中三弹被亲兵拖出,而且淮军精锐折损过半。

当捷报传至天京,洪秀全挥毫赐封会王,而苏州巡抚衙门里,李鸿章得知此消息后将降书撕得粉碎,怒喊道不诛此獠,誓不为人!

而就在天京陷落前夜的杭州城外,蔡元隆面临生死抉择。

因为李鸿章已悬赏万两索其头颅,堂弟蔡元海劝道,投淮军必死,唯楚军可活!

原来左宗棠与李鸿章因争抢苏浙地盘势同水火,更妙在左氏正是岳州同乡。

在1864年2月,蔡元隆献太仓降于左宗棠心腹蒋益澧。

为避祸改名"元吉",左宗棠亲自作保,此良将才,当以四品通判用。"

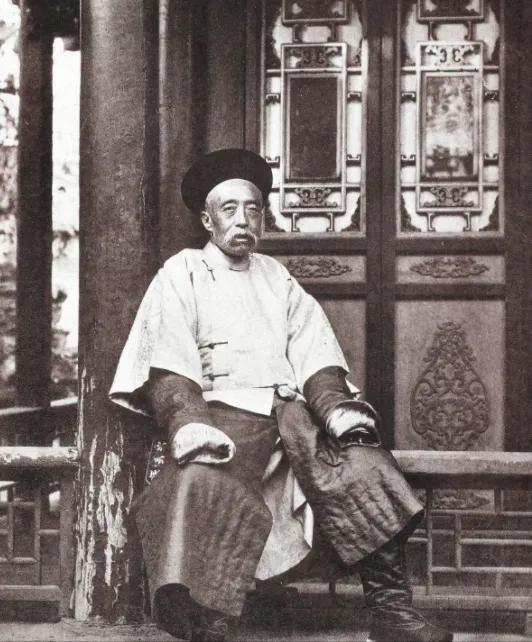

李鸿章闻讯暴怒,连发十二道公文索人,左宗棠在公函上朱批八字,良禽择木,岂容强夺?

蔡元隆旋即被派往湖州剿太平军残部,虽中伏兵败,却以"阵前无退意"赢得左帅信任。

当他的残兵从思溪游水逃生时,苏州的淮军探子已撤回追捕令,此人彻底成了自己人。

当华容县新修的九进宅院里,光绪十年的稻浪翻涌如金。4

6岁的蔡元隆穿着葛布短褂,教次子辨识稻瘟病斑。

廊下坐着三位夫人,余氏管账、张氏纺纱、杨氏教孙女读《千字文》。

院外石桥刻着"蔡公捐建"四字,更远处是他出资的义塾,琅琅书声惊飞白鹭。

每逢清明,总有陌生老汉在田埂放下新米。

他们是当年湖州之战幸存的老兵,蔡元隆总留他们喝碗谷酒,莫提会王,叫蔡三爷。

而在直隶总督府,李鸿章对着大运河漕图仍会突然拍案,蔡元隆! 幕僚皆知,太仓之败是淮军永远的耻辱。

到了1881年冬,当蔡元隆咳血离世时,李鸿章正命人重修《沪军平捻记》,书页间"蔡逆元隆"四字朱砂淋漓,似未干的血。

蔡元隆墓今在华容胜峰乡的茶山深处,碑文仅刻"清故显考蔡公讳元吉之位"。

陪葬品中有枚特殊铜印,正面刻"太平天国会王",背面改镌"楚军参将蔡",记录着乱世中狡黠的生存智慧。

当同时代将领多成政治祭品时,他的选择剥开理想主义外的现实肌理,投左宗棠是看透派系倾轧的谋算,归隐田园因深知兔死狗烹的定律。

那些骂他"三姓家奴"者,不见桐乡城下他放走的降卒,斥其"叛徒"者,未闻蔡宅年年收纳的阵亡将士遗孤。

在注定流血的年代,能让三妻六子免于饥寒、七千部众半数生还,何尝不是另一种慈悲?

乱世如棋,有人执著于攻城略地,有人苦心经营方寸生机。

当大渡河的硝烟散尽,太仓城的断壁坍圮,唯有华容稻田里的六株新麦,在年年春风中结出沉甸甸的实相。

蔡元隆的传奇在于其兼具悍将之勇与政客之谋,在忠诚与生存的悖论中,以实用主义跨越了太平天国与清廷的生死鸿沟,是个人物。