1951年,朝鲜战争中,7名弹尽粮绝的志愿军战士,被200名英军重重包围,就在这关键时刻,19岁的小战士用尽最后一丝力气,吹响了冲锋号,谁知,竟然吹去一个特等功......

1951年1月,朝鲜战场的釜谷里南山,寒风像刀子一样刮过,夹杂着雪粒砸在脸上,刺得人生疼。零下二十多度的低温,冻得连呼吸都带着冰碴。志愿军374团7连的战士们,蜷缩在被炮火翻得稀烂的阵地上,棉衣湿透后结成了硬壳,贴在身上像铁片一样硌人。

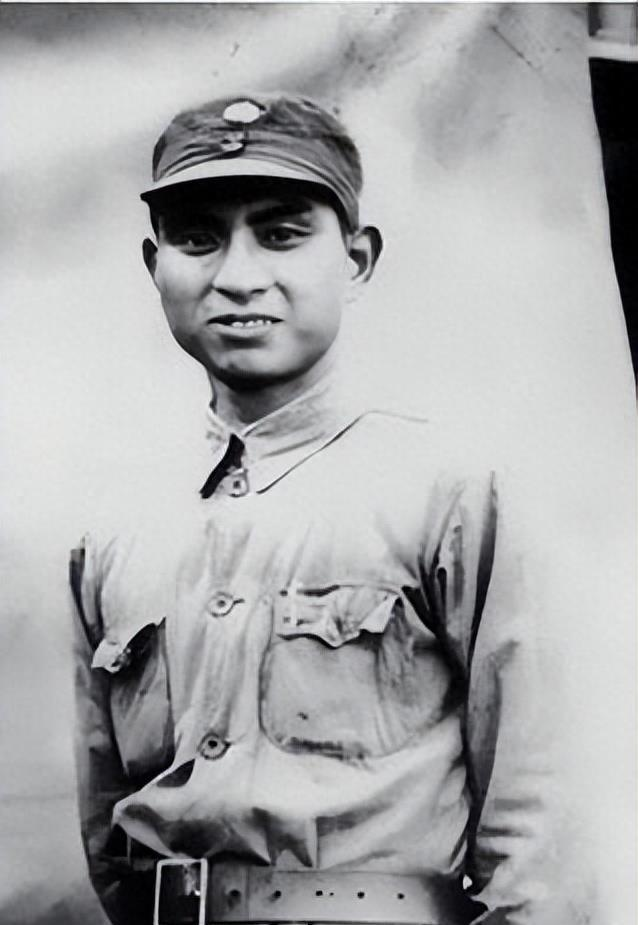

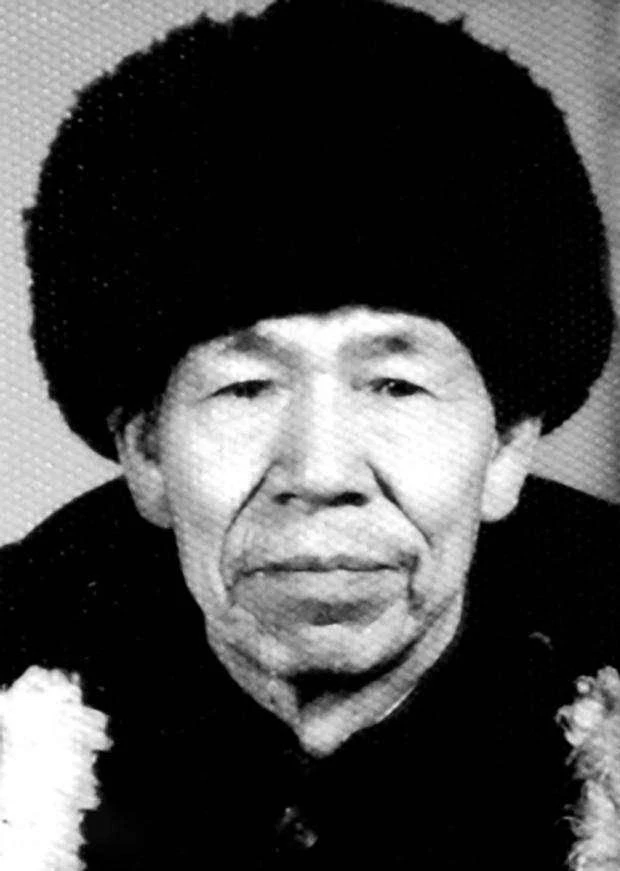

阵地周围,英军第29旅的200多名精锐步兵,配着坦克和重炮,正步步逼近,像一群饿狼围住了猎物。这片高地,是敌人退路的咽喉,守住它,等于掐住了敌人的命脉。可此时,7连只剩13个伤痕累累的战士,弹药耗尽,援军渺茫。就在这绝境中,19岁的司号员郑起,握着一把破损的军号,吹响了一曲改变战局的“绝望战歌”。

就在三天前,7连奉命死守釜谷里南山。刚到阵地,英军的炮火就铺天盖地砸下来,雪地被炸得像沸腾的锅,泥土和冰渣四溅,连挖战壕的时间都没有。战士们只能趴在弹坑里,积雪融化后渗进棉衣,冻成冰壳,很多人就这样被冻僵,第二天早上再也没醒来。

郑起蹲在弹坑里,耳边是坦克履带的嘎吱声和炮弹的呼啸。他低头看了看胸前那把军号,号口被弹片打穿,铜身坑坑洼洼,早已吹不出完整的音调。他知道,敌人不会再试探,下一波就是决死一击。可援军在哪里?还能坚持多久?这些问题像冰冷的雪粒,刺进他的心头。

趁着炮火间歇,郑起爬到每个弹坑,把12名战友聚在一起。他们的军装破得像麻袋,冻僵的手指连枪都握不稳。郑起从牺牲的连长手里接过一把空弹夹的驳壳枪,声音沙哑却坚定:“弟兄们,阵地不能丢,人在阵地在!”他把人分成三组,布置在阵地前沿,可每个人都知道,这点人手和装备,根本挡不住英军的总攻。

子弹没了,刺刀卷了刃,连手雷都只剩几枚。郑起目光落向前方几十米外的尸体堆——那是英军几次进攻留下的“战利品”。他咬咬牙,决定赌一把。夜色掩护下,他匍匐爬向那片死亡地带,用冰冷的尸体当掩体,摸索着搜集弹药。

爬回阵地时,战友们看着他带回的“宝贝”,眼里燃起一丝光亮。这些弹药不够打一场仗,但够再撑一轮。郑起喘着粗气,分发弹药,低声说:“再坚持一下,援军肯定在路上。”可他心里清楚,援军能不能赶到,谁也不知道。

天色渐暗,山脚下传来坦克履带的轰鸣,英军开始集结。200多名步兵在坦克和重炮掩护下,排成进攻队形,缓缓上山。炮火轰鸣,地面颤抖,阵地上的战士们默默拔出刺刀,准备用血肉之躯迎接最后一战。郑起蹲在弹坑里,心跳如鼓。他知道,这一次,敌人不会留任何余地。

他的目光落在那把破军号上。号口变形,吹出的音准早已走调,可它是他唯一能用的“武器”。一个大胆的念头在他脑海中闪过——如果敌人以为援军到了,会不会乱了阵脚?没有时间犹豫,他爬上阵地最高点,迎着刺骨寒风,把军号举到嘴边,用尽全身力气吹响。

嘶哑的号声撕裂了夜空,断断续续,像一头受伤的野兽在咆哮。山谷回荡着这怪异的音调,传到山脚下的英军阵中。进攻的步伐突然停了,英军士兵面面相觑,指挥官皱紧眉头。这号声在他们的经验里,只意味着一件事:志愿军的主力来了!恐惧像野火蔓延,进攻队形开始松动,有人掉头后撤,有人丢下武器,坦克失去步兵掩护,慌乱地调整方向。

就在这关键的几分钟,真正的志愿军主力从侧翼杀到。他们原本就在附近行军,因英军封锁无法接近,此刻却抓住了敌人混乱的空隙,像猛虎下山,扑向英军阵列。枪声、喊杀声响成一片,英军彻底崩溃,丢下满地装备和尸体,狼狈溃逃。

援军冲上阵地时,釜谷里南山已是一片狼藉。13名战士或坐或卧,大多因失血和严寒无法动弹。郑起靠在弹坑边,胸前挂着那把破军号,嘴唇干裂,脸色苍白,只能用微弱的点头回应战友的呼喊。他的军装被血水和泥浆糊住,破损的号角上还沾着雪粒,像一枚沉默的勋章。

战斗结束后,7连的英勇事迹传遍全军。郑起因这一声号角,获特等功表彰。那把破军号被送进抗美援朝纪念馆,静静躺在展柜里,号口上的弹孔和铜身的划痕,诉说着那场绝境中的奇迹。解说员每次讲到这段故事,游客总会驻足良久,肃然起敬。

釜谷里南山的战斗,是朝鲜战争中志愿军以少胜多的经典战例之一。据史料记载,志愿军374团7连在极端劣势下,成功牵制英军第29旅,为主力部队争取了关键时间。郑起的号声不仅打乱了敌人的进攻节奏,还成为志愿军战斗意志的象征。

抗美援朝期间,类似的故事层出不穷,志愿军以顽强的斗志和灵活的战术,多次在绝境中创造奇迹。据统计,朝鲜战争中志愿军共歼敌70余万人,自身也付出巨大牺牲,约36万烈士长眠于朝鲜半岛。 这些英雄事迹,被后人铭记在那片冰冷的土地上,也成为中华民族自立自强的生动注脚。

用户10xxx81

敬礼

陶大

最可爱的人!

电吹风实好实惠店

最可爱的人!历史永远铭记!

品味人生

毛主席领导的队伍!

晴空

牺牲有36万吗,应该是19万多,写东西要严谨,不能乱写。

用户16xxx44

先辈勇烈[点赞][点赞][点赞]。。。