1971年,女知青宋梅为报村民救命之恩,就嫁给了他。谁质,新婚之夜,她却被眼前的景象惊呆了,婚后的每一天,她都在为自己当初的选择而后悔!

俗话讲滴水之恩涌泉相报。可宋梅差一点为这句话,赔上了自己的一辈子。

1971年那个夏天,宋梅背着被褥踏上这片偏远的土地时,心里装的都是滚烫的理想。

她是怀着火热信念来的城里姑娘,一门心思要为建设农村出力。

可理想饱满现实骨感,当真正拿起锄头,她才明白乡下的日子这么难熬。

别说下地干活,连烧火做饭都成了难题。

有回她生火没弄好,浓烟瞬间吞噬了小小的厨房,人被困在里面差点憋死。

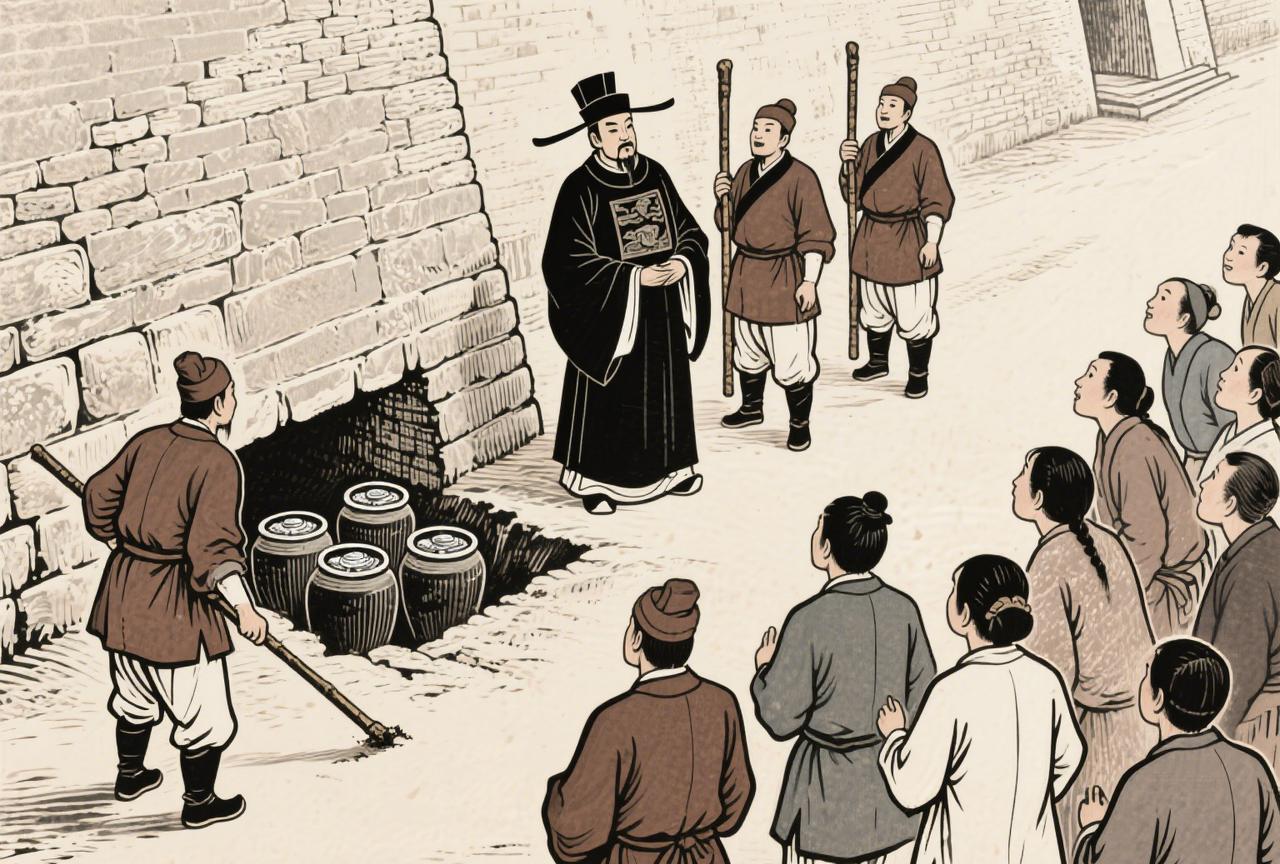

危急关头,是隔壁的刘铁柱提着水桶冲进来扑灭大火,又二话不说把呛晕的宋梅背到了村医那儿。

听村里人讲,刘铁柱为请医生,赤脚跑了六十里山路,磨得脚底都是泡血。

打那之后,刘铁柱的影子就时不时出现在宋梅的生活里。

扛不动锄头时,他默不作声接过去抡得飞快;挑水打晃时,他那双粗糙的大手已经稳稳托住了扁担。

村民的玩笑也多了起来:“铁柱,又帮人家姑娘啦?省省力气吧,城里来的凤凰,落不进咱这穷窝窝!”连宋梅都撞见过一次。

刘铁柱倒没啥尴尬,边拍土边大声说:“干啥事不都得帮一把?人家凭啥看得上我!”这话落在宋梅耳朵里,让她头一次认真打量了眼前的汉子——敦厚可靠,心眼实在。

说实在话,宋梅从没想过自己的丈夫会是刘铁柱这样的人。

爹妈的话还记着呢,结婚可是两个家庭的契合,是琴瑟和鸣的道理。

她心里的那个人,得是知书达理有共同语言的,一起说说理想,念念诗书才对味。眼前这脸朝黄土背朝天的生活,离她的想象太远了。

然而命运总不按设想走。一个酷热的午后,宋梅独自去河边洗衣。

一件衣裳顺水飘走,她心急去够,哪知脚下一滑栽进了深不见底的水流里。

河水呛进肺里,身子沉得抬不起,她扑腾着大喊:“救命!救命!”嗓子都喊哑了,茫茫河岸就是空无一人。

就在她快要沉下去闭眼的瞬间,一个熟悉的身影破开水面扎了下来!求生的本能使她拼命抓住那人的肩膀,下一秒便失去了知觉。

醒来时她躺在地上,周围挤满了村里的老老少少,七嘴八舌在念叨:“宋同志啊,铁柱那小子把你从阎王殿拽回来了!再晚一步你就没啦!”

看着刘铁柱浑身湿透蹲在旁边的样子,救命之恩这四个字沉甸甸地压在了宋梅心上。

“闺女,”爹妈那句话又在耳边响起来了,“活命的恩,那是顶天的大恩啊!”

她咬着嘴唇,做了这辈子最重要的决定,嫁给刘铁柱,报这救命的情分。

她还记挂着那些日积月累的小情意,这些加在一起,终究没抵过内心那个简单粗暴的声音:报恩就得以身相许吗?

新房是大红被子土坯墙,窗外鞭炮炸得震天响。

宋梅没想到的是,新婚之夜还没睡上炕头,先被冷水浇了个透心凉。

刘铁柱二话不说扒下外衣就往炕上倒,汗味混合着白天的土腥味直冲鼻子。

城里姑娘从小养成的睡前洗漱习惯让她难受得紧。

“铁柱,”她试着商量,“打点水洗把脸吧,舒坦些……”话没说完,刘铁柱翻身坐起,脸绷得死紧:“洗啥洗!少在这装洋相!你现在是我老刘家的人,少拿城里小姐的派头唬人!”

那晚宋梅对着红蜡烛直掉眼泪,硬邦邦的土炕躺得她浑身冰冷,怎么也睡不着。

这仅仅是个开始。第二天天没亮透,刘铁柱已经踢门进来:“赶紧的!烧水做饭,伺候爹娘去!还当自己是娇小姐啊?”

宋梅争辩了几句什么知青职责,刘铁柱的巴掌就呼啸着抽下来,火辣辣地疼在她脸上。

在爹娘前受气挨打,在田埂边被推搡谩骂,成了宋梅每天的日子。

一年又一年,村里的山还是青的,河水还是绿的,可她心里的火苗一点点熄灭了。当初那点感激,早被打磨成一捧再也捧不起的灰。

最终是什么让她下定狠心割断这一切?是在公社医院外排队打水的那天下午。

烈日晒得土路发白,宋梅吃力地拎着水桶挪步。

一个同来的知青远远瞧见她,惊得水瓢都掉地上了:“宋梅?真是你啊?你……怎么变成这样了?”那人眼神里的怜悯像针一样扎透了宋梅。她低头看看自己磨穿的手掌,瞧瞧身上打补丁的粗布褂子,浑身的疼突然尖锐到难以忍受。

不是皮肉疼,是心被踩烂又揉碎的疼。

那一刻她彻底明白了:恩情再重,也填不满婚姻这个坑。把命还清了,可自己剩下的命也得活啊!她没吭声,转身回了那个叫“家”的地方。

几天后,宋梅拿着那份签了名字摁了手印的离婚书,头也不回地踏上了返城的路。

风吹着干涩的眼睛,但心底死水微澜——终于把自己从这场名为“报恩”的牢笼里放出来了。

井水叮咚

弄个陈冲黑白照,小编啊,你张冠李戴,胡弄读者,以为人家不识货?