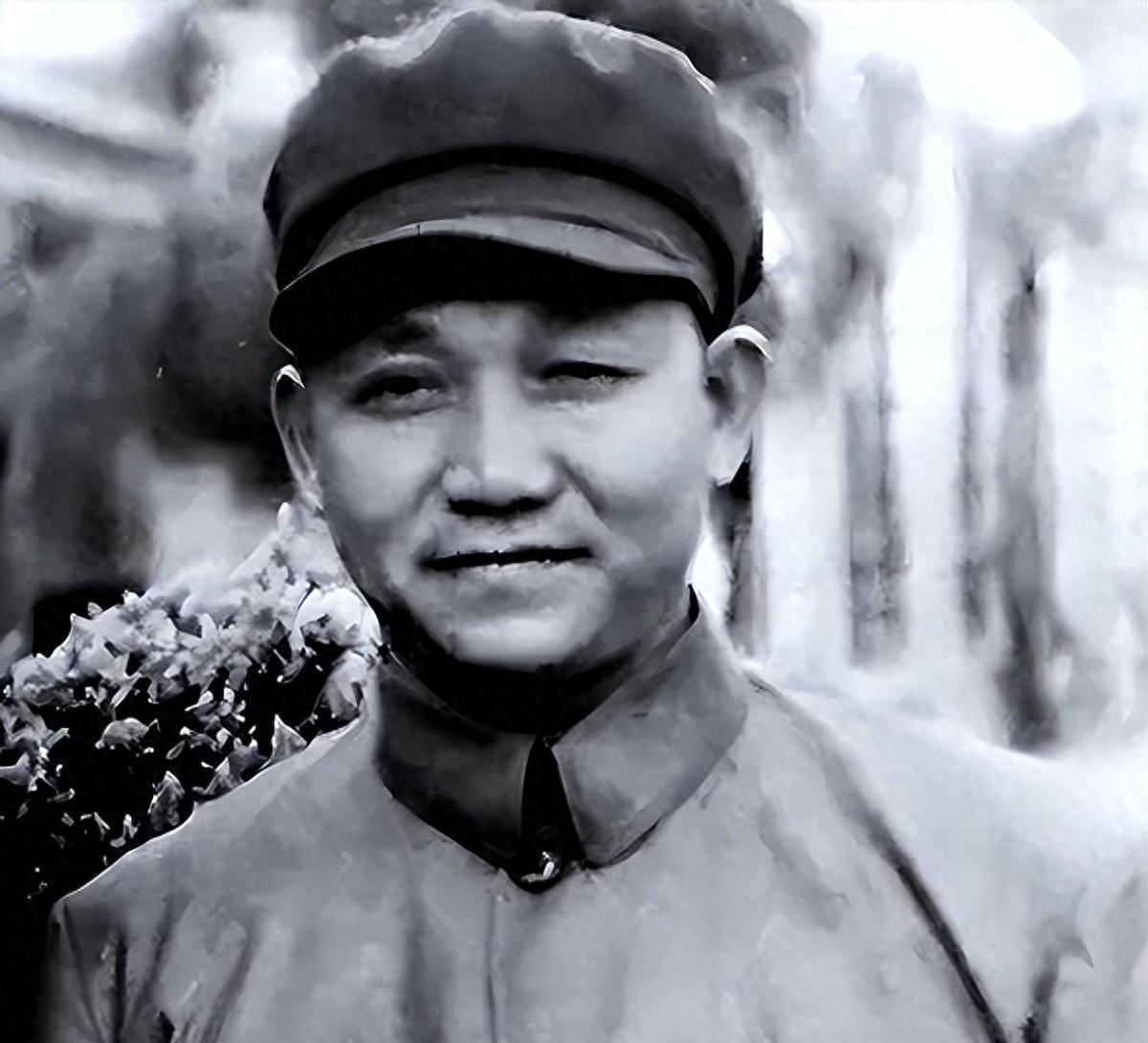

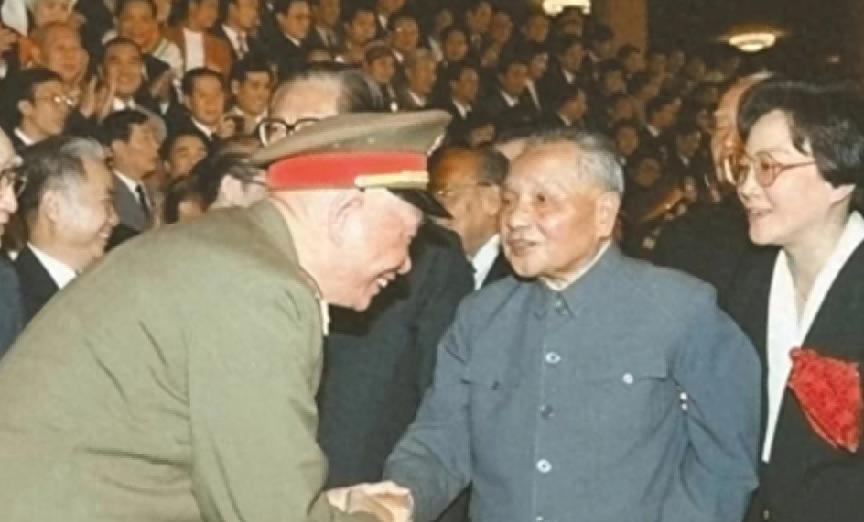

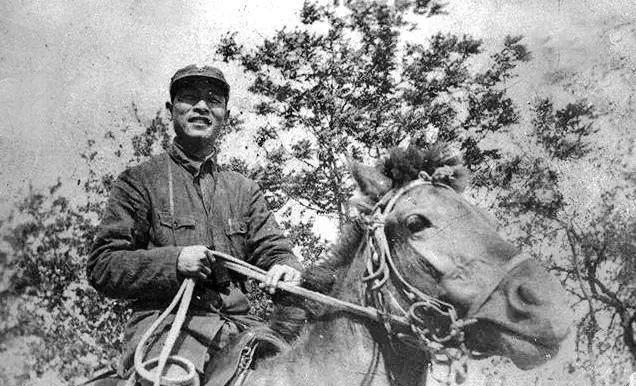

1948年,林颖改嫁了,她是彭雪枫的遗孀,身带烈士之子。她嫁给了马列,一个不符合结婚条件的青年军官。很多人不理解,但没人能否认,这段婚姻改变了三个人的一生。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1948年的华中解放区,一桩婚事成了不大不小的新闻,主角是抗日名将“彭雪枫”的遗孀“林颖”。 她带着烈士的幼子,要嫁的却是个叫“马列”的年轻军官,一个从级别到年龄,哪条都不符合当时结婚规定的人。 而这桩“不搭”的婚事,在无数或同情或质疑的目光中,到底藏着一段怎样的缘分? 故事得从林颖说起,在她21岁那年,她在党训班上第一次见到彭雪枫,她抱着文件,差点撞上正在讲话的司令员,那一眼,就是这个故事的开始。 1940年,两人在淮宝县重逢,她已经是妇女部长,而他是率部休整的新四军师长,战时的爱情总是匆忙,婚后四年,聚少离多。 谁知,1944年秋天,彭雪枫在河南夏邑牺牲,林颖刚生下儿子没多久,生活的重担一下子砸了下来,丈夫牺牲前托人带回一封信,上面写着:“若我不幸,望你寻个踏实人。” 这句嘱托,也预告了她未来的路,院子里,彭雪枫亲手种的枣树在秋风里晃着,几颗干瘪的红枣挂在枝头,仿佛在说,日子还得往下过。 这时,一个叫马列的年轻军官出现了,他25岁,是个团参谋,头发乱蓬蓬的,口袋里总插着半本被子弹打穿的《联共党史》。 参军前,他在北平念过书,对彭雪枫司令员敬佩已久,第一次站到林颖家门口,他紧张得不敢看她,只盯着她怀里吃米糊的孩子,开口就是一句:“组织上说您需要人照顾,我读过彭司令所有的作战笔记。” 林颖手里的碗“咣当”一声磕在桌沿上,她当时或许没意识到,这个年轻人会彻底改变她的生活。 在接下来的日子,马列话不多,但事情做得多,挑水、看孩子,孩子半夜发烧,他二话不说背起来就往十几里外的卫生所跑。 到了冬天,林颖在扫盲班门口,第一次真正看清了这个年轻人,马列正蹲在地上,用树枝教战士们写“无产阶级”,阳光从破窗棂照在他背上,那一刻,林颖心里某个地方动了一下,恍惚间,她好像看到了当年的彭雪枫。 后来,马列将捡来的弹壳做成小哨子,挂在她儿子脖子上,孩子被逗得咯咯直笑,这份实在的温暖,也渐渐温暖了她的心。 然而,当他们决定结婚时,现实的阻力比想象中大得多,按华东野战军的规定,营级以下干部得年满28岁才能结婚,马列才25岁,娶烈士遗孀,他又不够团级干部和五年党龄的条件。 单是结婚报告就打了三次,结果被退了三次,反对的声音四面八方涌来:政治部的老主任拍着桌子,说他“犯浑”;战友们背地里议论,说他想“攀高枝”;就连炊事班的老班长都觉得,这小伙子是“往火坑里跳”。 可是马列认准了,当第三次报告被退回来后,事情竟捅到了“陈毅”司令员那里,陈毅看后,大笔一挥,亲自批了条子:“烈士的血不能冷了活人的心。” 这寥寥数字,斩钉截铁,给这段冲破世俗的婚姻开了绿灯。 婚礼那天,没鞭炮,没喜糖,只有房东大娘送来的一篮子红薯,马列用缴获的日军罐头盒焊了个煤油炉,林颖则把彭雪枫留下的呢子大衣,拆了给孩子改了件小棉袄。 新房墙上,彭雪枫的遗像和马列的立功奖状并排挂着,窗台上摆着三个粗瓷碗,一个家,就这么拼凑起来了。 马列把彭雪枫的儿子视如己出,孩子也一直叫他“叔叔”,这个称呼,保持了一辈子,后来孩子考上哈军工,在毕业典礼上,马列在台下哭得像个孩子。 这份超越血缘的父子情,让所有知情人都为之动容。 但到了1955年授衔时,马列因为一些“历史问题”被卡在了少校,有人又翻出他娶烈士遗孀的旧事,说这是“政治投机”。 面对非议,林颖半夜翻出彭雪枫那封早已泛黄的遗书,第二天直接拍在组织部的桌上,用烈士的遗言,为丈夫的品格做了最硬的证明。 时间是最好的裁判,马列后来在外交部门工作,每次出访,都会给妻子带回一块当地的布料,他们也常一起去彭雪枫战斗过的地方,每到烈士陵园,马列总会主动站远一些,留林颖一个人静静地祭奠。 这份尊重与体谅,无声却有力,当年的闲言碎语,早已烟消云散。 晚年,林颖总爱看着两张并排摆放的黑白照片:一张是身穿新四军军装的彭雪枫,一张是头戴解放帽、在朝鲜战场上的马列。 三个人的命运,就这样被战争、爱情与信仰拧在了一起,在弥留之际,老人嘴里念叨的是“竹沟村的油灯”。 而那盏灯,曾照亮彭雪枫写下作战笔记的夜晚,也曾温暖过马列为她念《共产党宣言》的寒冬。 林颖去世后,遵其遗愿,身上盖着的是一条用几十个国家布料拼成的百家被,马列用一生兑现了对一个家庭的承诺,也回答了那个时代一个最朴素的问题:真正的爱,究竟能承载多大的重量。 【信源】人民日报——“战士自有战士的爱情”(重读抗战家书)