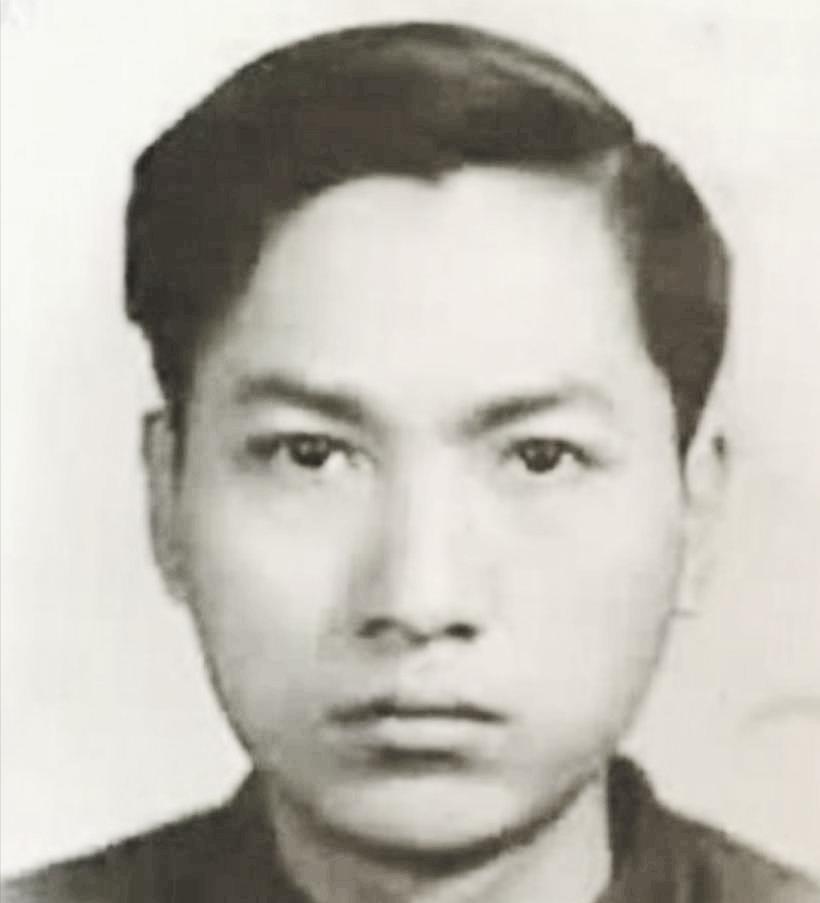

1984年,一个84岁的老太太来到政府接待处,对工作人员说:“我要捐款24亿!”她是什么人?哪来的这么多钱? 1984年,北京市政府接待处迎来了一位衣着朴素的老人,她走进大厅时步履虽缓,却神情坚定。 工作人员原本以为她是前来反映生活困难的,直到她从布包里取出几份文件,开口提出要向国家捐赠二十四亿元人民币,在那个普通人月工资不过几十元的年代,这个数字如同天外来音,令在场所有人震惊。 这位老人名叫耿维馥,时年八十四岁,在她身上,看不到与巨额财富相关的任何痕迹,她住在一座老旧胡同的砖瓦房里,每日用竹扫帚清理街道,用微薄的收入维持生活。 在人们眼中,她是个再普通不过的清洁工,可就是这样一个人,却拥有堪比国库的巨款,并愿意将大部分无偿捐出,世人不解她的身份,更不解这笔钱从何而来。 时间倒回几十年前,耿维馥出生于1900年沈阳的一个殷实家庭,她从小接受私塾教育,是当地少有的识字女孩,二十岁出头,经人介绍,她嫁给了一位名叫赵欣伯的寡居男子。 赵欣伯是留日归国的法律人才,当时前景被人看好,婚后耿维馥跟随丈夫前往日本生活,操持家务,照顾家庭,默默地支持着丈夫的事业,几年后,他们育有一子,家庭看似平静安稳。 可惜好景不长,赵欣伯在日本与军政界逐渐建立起联系,思想也开始悄然转变,1926年他携妻儿返回中国,在东北迅速跻身政界,“九一八”事变之后,他投身于伪满洲国政权,先后担任伪市长、伪法院长等要职。 他利用职权大肆聚敛财物,将东京多处地皮、高档房产及企业股份均登记在耿维馥名下,尽管丈夫声名日隆,耿维馥心中却早已难以苟同,对她而言,那些用同胞苦难换来的财富,并非荣耀,而是一种沉重的罪证。 1945年日本投降,赵欣伯作为通敌者被捕入狱,最终于1951年死于狱中,耿维馥此后改回本名,带着儿子搬回北京,远离昔日的荣华,她主动与过往割裂,宁愿在胡同里扫街为生,也不愿与那段历史再有瓜葛,在她心中,那些钱是丈夫的原罪,是不能碰的。 时间来到1963年,日本警方破获了一起涉外地产案件,发现部分土地属赵欣伯名下,但因无人认领引起关注,经多方辗转,日本侨界代表找到中国政府,希望协助确定合法继承人。 政府通过国侨办找到耿维馥,向她说明相关情况,并承诺只要产权属实,不会株连责任,当时,中国与日本尚未正式建交,跨国财产主张困难重重。 更复杂的是,得知消息后,陆续有人冒充耿维馥,或称其养子养女,伪造证明,意图夺取巨额遗产,种种干扰让这场官司持续了整整二十年。 耿维馥本人在这期间并未亲赴日本,而是委托律师提交证据,她的儿子早年在东京治眼疾的医疗记录成为关键材料,专家比对地契上的签名墨迹、翻查伪满时期的官方文件,最终确认其继承权属实,1984年9月,日本法院正式裁定将财产归还于她。 这笔钱相当于二十四亿,是她从未想象过的数字,面对突如其来的巨大财富,耿维馥没有动摇,也没有沉溺于所谓晚年的享福。 她回想起丈夫当年作为伪政权高官,对国家与人民造成的伤害,觉得自己不能也不该留住这些钱,在认真权衡后,她决定将其中绝大部分捐赠国家,作为补偿,也作为一种精神救赎。 她将二十四亿全数上交,只留下少部分资助儿孙生活,此举一经报道,舆论哗然,媒体纷纷聚焦这位“无名英雄”的过往,但她本人始终低调,谢绝采访,也不愿为此接受表彰,她的生活方式几乎未曾改变,仍居老屋,偶尔种花泡茶,自得其乐。 她用一生的坚守告诉世人,真正的清白,不是洗净过去的污点,而是在尘埃中坚持正直,那份二十四亿的捐赠,是她留给国家的财富,也是她写下的历史注脚。