1956年,日本侵华士兵赤坚柏仓被释放回国。赤坚柏仓出生贫寒,于1940年1月应征召入伍后,被编入到陆军20师团的骑兵联队。在接受了短期训练后,部队开赴到中国山西安邑一带驻扎。在那里,赤坚柏仓犯下了不可饶恕的罪行,至少有33名中国女性被他残忍杀害。

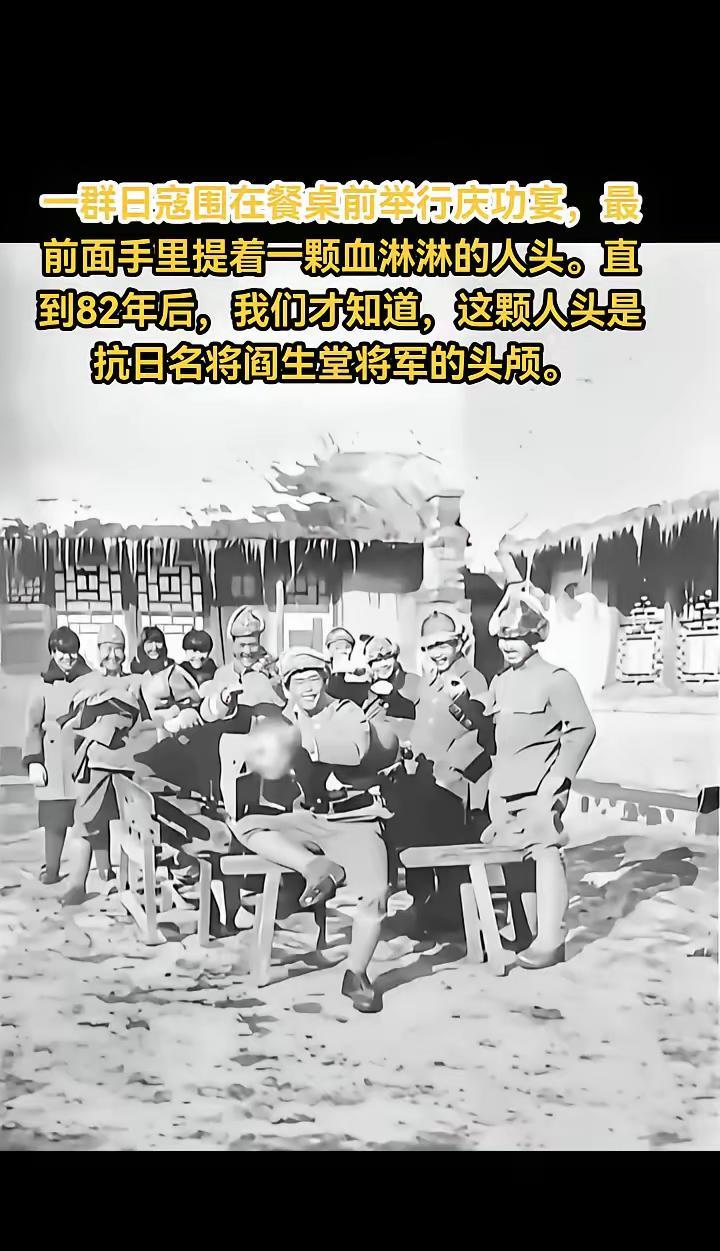

赤坚柏仓的故事不是什么光鲜的传奇,而是一个普通人被战争扭曲,又在余生挣扎的真实记录。他1920年出生在日本本州岛一个穷山村,家里条件差得不行,父亲是佃农,母亲织布补贴家用,他自己小时候就得砍柴放牛,读书也没读多少,认识的字也就那么点。1940年1月,20岁的他接到征兵令,没得选,只能离开家,加入日本陆军20师团骑兵联队。训练没多久,部队就开拔到中国山西安邑驻扎,开始了他人生最黑暗的一段。 到了安邑,赤坚柏仓被卷进日军对当地老百姓的“扫荡”行动。那时候的他,年轻气盛,又被军国主义洗脑,人性早就抛到一边。据战后统计,他亲手杀害了至少33名中国女性,这些数字冰冷,但背后是无数家庭的悲剧。他参与的行动多是冲进村子,把村民赶到一起,然后挨家挨户搜查。有一回,他发现一个年轻女子藏着传单,二话不说就动了手。这种事在安邑不是一次两次,他的军服上血迹和泥土混在一起,成了常态。战争把人变成了机器,他也不例外。 那时候的安邑,冬天冷得要命,风沙吹得人睁不开眼。他干完这些事,回到营房,洗洗衣服,烤烤火,日子过得麻木。战友们还聊得起劲,他却不怎么吭声,眼神空洞,手里攥着水壶,像是在想什么,又像是什么都不愿想。战争就这样在他身上留下了抹不掉的印记。

1956年,中日关系稍微缓和,一些被俘的日本战犯被释放,赤坚柏仓也在名单里。他在中国监狱待了几年,终于踏上回国的轮船。回到日本,他满心期待赶回老家,结果却傻了眼。家里早就没人了,父亲死于战时,母亲也没熬过去,哥哥1945年在黑龙江战死,妹妹嫁到外地没音讯。老房子破得不成样子,院子全是杂草。他站在那儿,脚下是冰冷的泥土,手里攥着个破背包,感觉整个世界都塌了。 没办法,他只能靠政府安置,在一个小城镇找了份文员的工作。活儿不重,就是抄抄写写,但日子过得死气沉沉。他住在一间破宿舍里,墙皮都掉了,晚上就盯着街灯发呆。邻居偶尔能听见他咳嗽,或者床板吱吱响。这时候的他,四十出头,孤零零一个人,过去的事像块石头压在胸口,想忘也忘不掉。 1962年,有人给他介绍了川香美纪子。她人挺温和,穿着朴素的和服,多少给了他点安慰。两人结了婚,第二年有了个儿子,日子总算有点盼头。他开始收拾家里,买点简单家具,院子里种点花草,表面上看像那么回事。但晚上,他还是会站在窗前,手指敲着窗框,眼神飘忽,过去的阴影始终没散。

退休后,他跟妻子搬到一个小城镇,儿子一家住得不远,孙子常来玩。周末一家人聚聚,吃点家常饭,笑声也有了。他喜欢弄弄花草,跟邻居打个招呼,生活不算富裕,但挺温馨。表面上,他好像走出了过去,可谁也不知道他心里藏着多少事。 2007年12月,一个电话彻底打破了这份平静。儿子一家在去九州的路上出了车祸,三口人全没了。他接到消息,手里的电话掉地上,人瘫在椅子上,眼泪止不住。从那以后,他吃不下睡不着,天天坐在客厅盯着全家福发呆。身体也垮了,第二年查出肝癌晚期,躺在病床上瘦得不成人形。 病到这份上,他开始想自己的过去,想那些在安邑犯下的罪。他用抖乎乎的手写下遗嘱,让妻子把他的骨灰带到中国,一部分撒在安邑的骡马市场,让牲畜踩踏,算是对自己罪行的惩罚;另一部分撒在黑龙江方正县的日本人公墓,跟哥哥的亡魂作伴。他还写了一封谢罪信,寄给中国学者蔡星天,坦白自己在安邑干的那些事,字写得歪歪扭扭,但态度很诚恳。他在信里说,希望中日以后别再打仗。 2008年春天,赤坚柏仓死了,88岁。妻子按他的遗愿,带着骨灰去了中国,把他的灵魂留在了那片他犯过罪的土地上。