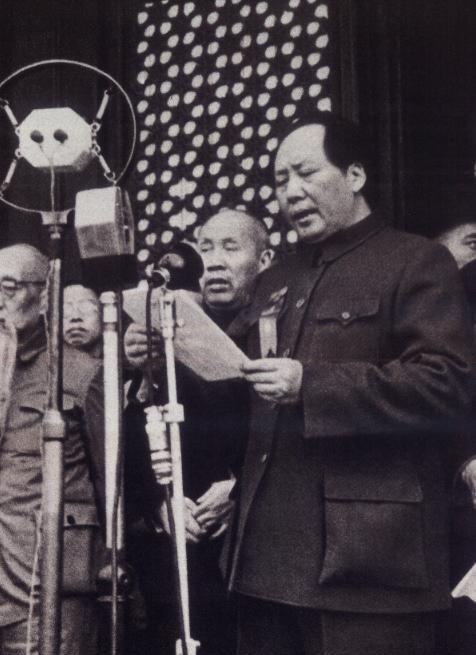

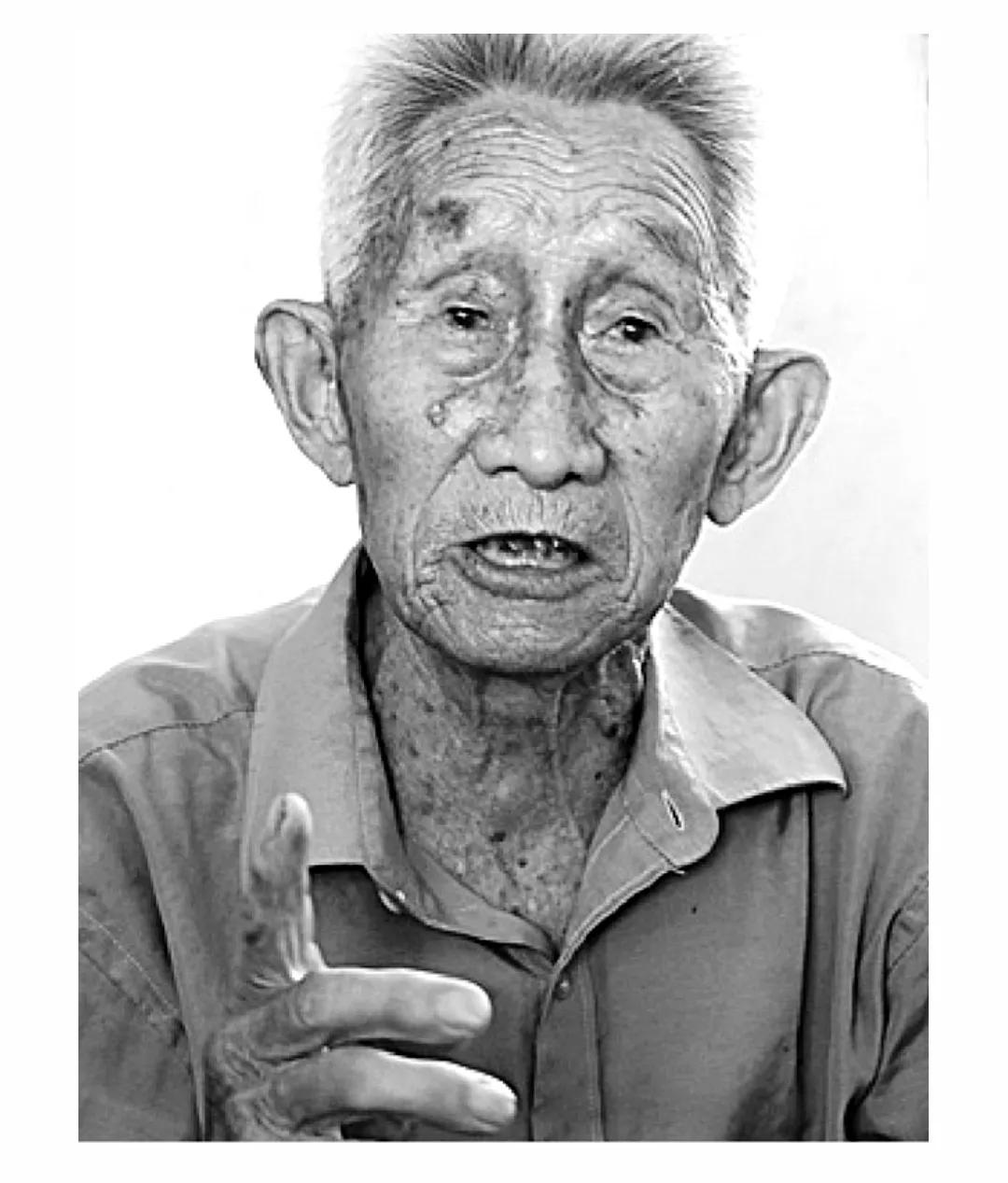

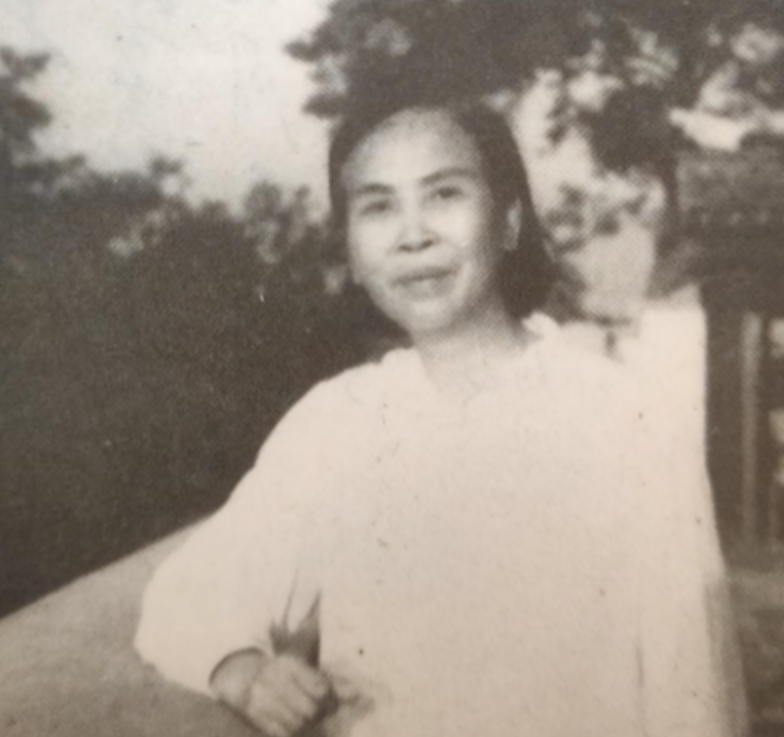

1961年,北大才女王承书吃完饭后,像往常一样去了实验室。谁知这一走,却像人间蒸发了一般,丈夫因找不到她,差点翻遍了北京城。10多年后,儿子打开门,发现一位白发苍苍的老太太,定睛一看,却是消失了多年的母亲。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1961年,北大物理系教授王承书跟丈夫道了声“我去实验室了”,拎着布包出了门,谁知这一走,就是整整十七年。 她的丈夫张文裕,一位同样杰出的物理学家,几乎把北京城翻了个底朝天,派出所的民警都熟悉了这张为寻妻而日渐憔悴的脸,却始终查无此人。 一位享誉国际的女科学家,就这么凭空消失了,直到十七年后,他们的儿子打开家门,门外站着一个头发花白、背驼得厉害的老太太,他愣了好久,才认出这竟是当年那个永远梳着整齐发髻的母亲。 这漫长的十七年,她究竟去了哪里,其实,在“消失”前,王承书的人生早已光芒万丈,她1912年出生于书香门第,天赋惊人,1930年被保送进燕京大学物理系,是当时系里唯一的女生,毕业时却拿了全系第一。 而之后王承书又考取硕士,并于1941年获得奖学金,远赴美国密歇根大学攻读博士,她的才华甚至打动了校方,破例录取了这位已婚女性。 在美国,她和导师共同提出了至今仍在沿用的“王承书—乌伦贝克方程”,震动了整个物理学界,也成了首位证实索南多项式的学者,美国同事都觉得,她离诺贝尔奖只是时间问题。 可她和丈夫心里,始终装着另一个分量更重的东西——祖国,尽管在美国享受着优渥的科研条件,夫妻俩却毅然拒绝了入籍邀请。 并且王承书说得很直白:“不是我不爱美国的优越生活,而是我更爱自己的祖国。”新中国成立后,他们迫不及待地申请回国,提前将900公斤重的书籍资料分批寄往北京。 然而,归途远比想象的要难,美国为了限制顶尖华人科学家回国,对他们严密监视。 直到1954年日内瓦会议上,周恩来总理用美军战俘作为筹码,才换来王承书等一批科学家宝贵的回国机会。 即便如此,登船前他们仍遭到了极尽羞辱的搜查,行李被翻得乱七八糟,皮鞋被割开,钢笔被拆散,书本一页页地检查,甚至怀疑鞋跟里藏着微缩胶卷。 当然,这些检查一无所获。1956年10月,当轮船驶入中国领海,王承书在甲板上看到五星红旗时,哭得像个孩子,她在日记里写道:“我真正有意义生活的日子开始了……今后,国家需要什么,我就干什么。” 这句承诺,很快就迎来了检验,1958年,钱三强院士登门,请她从零开始筹建中国的热核聚变研究室,面对一个全新领域,她毫不犹豫地回答:“我愿意。”仅仅两年,她就成了该领域的领军人物。 当大家以为她会在这条路上继续走下去,谁知更重大的使命找上了她,1961年,苏联专家突然撤走,中国的原子弹研发陷入绝境,钱三强再次登门,当她听到国家需要她去研究原子弹最核心的机密——铀浓缩技术时,王承书斩钉截铁地说:“我愿意。” 这一次的“我愿意”,代价是化名“王英”,与家人彻底断绝联系,甚至做好了隐姓埋名一辈子的准备,她只给丈夫留下一张字条:“别找我,我在做让中国人挺直腰杆的事。” 在接下来的日子,是在青海的戈壁荒原上度过的,在简陋的帐篷里,她用一把算盘核算了近十万组数据,与丈夫的通信,只能通过组织用事先编好的暗号进行。 但在1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,在远处的观测点,那个总说“科学不需要眼泪”的王承书,捂着脸蹲在地上,哭得浑身发抖,这泪水里,有成功的喜悦,更有十七年如一日的坚守与牺牲。 而庆功宴上,聂荣臻元帅特意向她敬酒,她心里却还惦记着实验室里没算完的数据,当组织问她要不要回家看看时,她摇了摇头,第三次说出了“我愿意”,转身又投入到更机密的同位素分离研究中去了。 直到1978年,65岁的王承书才被批准离开戈壁,回到北京,于是便有了开头那一幕,儿子面对着眼前这位被风沙刻满皱纹、双手皲裂、驼背如松的母亲,恍如隔世。 晚年的王承书,时常静静地看着客厅墙上那张巨大的蘑菇云照片,她把毕生积蓄都捐给了希望工程,连遗体也捐给了医学院。 临终前,她嘴里反复念叨着“不够”,不是遗憾生命太短,而是觉得自己为国家做得还不够多,遗嘱里,她只留下了八个字:“我这一生,没有虚度。” 可又有多少人知道,这份“理所当然”的背后,是多少像王承书这样的人,用他们一生中最宝贵的年华,甚至用一辈子的隐姓埋名,为我们换来了挺直腰杆的底气,这样的英雄,我们不该忘记。 【信源】北京科协2024.6.18回眸|一生三次“我愿意”,这是王承书对祖国的深情告白