1971年,一个外宾参加国宴时,顺手拿走了国宝九龙杯,工作人员不知如何是好。周总理说:“我们给他表演一个魔术,让他自己拿出来!”

1971年深秋,上海衡山俱乐部的宴会厅灯火通明,罗马尼亚与越南代表团的贵宾们刚刚离席。服务员小李推着餐车,逐一清点桌上的器物,银质餐具叮当作响,气氛却骤然凝固。他翻遍了桌布下的每一个角落,额头渗出冷汗:“九龙杯少了一只!”旁边的同事愣住,目光扫向满地的残羹冷炙,空气仿佛被抽空。

这不是普通的杯子——三十六只九龙杯,通体莹白,九条金龙在釉光下栩栩如生,是新中国瓷器工艺的巅峰之作,专为国宴打造,象征着国家的文化底气。失窃的消息如雷炸响,值班主任当即下令封锁大厅,保卫组迅速核查出入口。

宴会厅外,夜色深沉,秋风卷着黄浦江的湿气拍打窗棂。工作人员分头行动,餐盘、垃圾桶、甚至清洁工的推车都被翻了个底朝天。监控录像尚未普及,但上海电影制片厂为国宴拍摄的宣传片成了救命稻草。

放映机咔嗒作响,昏暗的画面中,一位身着灰蓝色西装的男子映入眼帘——他手指轻抚九龙杯,目光流连,随后趁宾客起身告别,动作流畅地将杯子滑进黑色公文包。确认身份后,答案浮出水面:他是罗马尼亚代表团的文化秘书,一位文物鉴赏专家,精通瓷器工艺。

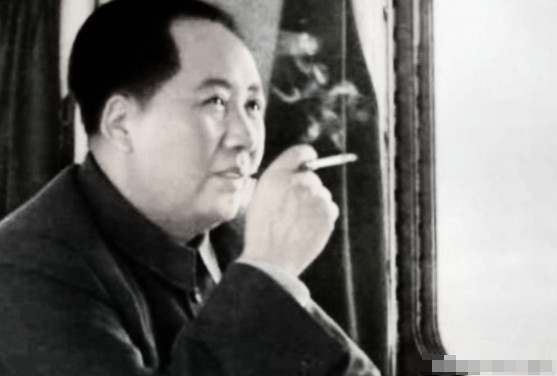

消息层层上报,很快传到正在上海陪同越南领导人黎笋的周恩来耳中。夜已深,周恩来刚结束一场关于中美关系的外交会议,秘书小心翼翼呈上报告:“总理,九龙杯被外宾拿走,证据确凿,但……”话未说完,周恩来摆摆手,目光沉稳:“这不是小事,但也不能闹大。”

他深知,国宴上的失窃不仅是物品丢失,更是国家颜面的考验。直接搜查外宾行李?不行,外交豁免权让此事棘手无比。公开指责?更不可行,罗马尼亚是友好国家,贸然行动可能引发国际风波。杯子必须拿回,但得体面、周全。 周恩来沉默片刻,嘴角微微上扬:“安排一场表演,让杯子自己‘回来’。”

秘书一愣,随即领命而去。计划迅速成形:上海杂技团接到紧急任务,准备一场特殊的晚间演出,邀请罗马尼亚与越南代表团全体出席。夜幕下的上海大剧院,灯火辉煌,座无虚席。代表团成员鱼贯而入,文化秘书坐在第四排,公文包安静地放在膝头,浑然不觉自己已被“锁定”。 *

晚八点,演出准时开始。杂技演员翻腾跳跃,赢得阵阵掌声。节目过半,舞台中央升起一道红色幕布,一位身着黑色礼服的魔术师缓步登场。他手中托着三只仿制的九龙杯,瓷光在聚光灯下闪耀。魔术师微笑着展示杯子,随后一个转身,伴随“砰”的一声轻响,一只杯子“消失”。观众屏息凝神,魔术师却径直走下舞台,步伐从容,目光精准地停在文化秘书身上。

他停顿片刻,语气轻快:“先生,消失的杯子,似乎在您的包里。” 全场寂静,文化秘书的笑容僵在脸上。翻译低声提醒,他缓缓打开公文包,九龙杯赫然在目,静静躺在文件夹旁。他手指微颤,将杯子取出,放在座椅前的小桌上。台下掌声雷动,观众以为这是节目彩蛋,笑声与喝彩交织。唯有少数人知道,这场“魔术”背后,是精心策划的外交博弈。

演出结束,九龙杯被工作人员悄然收回,送回保管库,登记为“完好归位”。

九龙杯虽非古物,却承载了新中国的文化自信。它的失而复得,不仅仅是一场外交博弈的胜利,更展现了中国在国际舞台上的从容与智慧。周恩来以“魔术”为名,化解了一场潜在的危机,既维护了国家尊严,也保全了双方的颜面。

夜色下的上海大剧院,掌声渐息,九龙杯静静回到它应在的地方。舞台灯光暗去,故事却在人们心中久久回响。