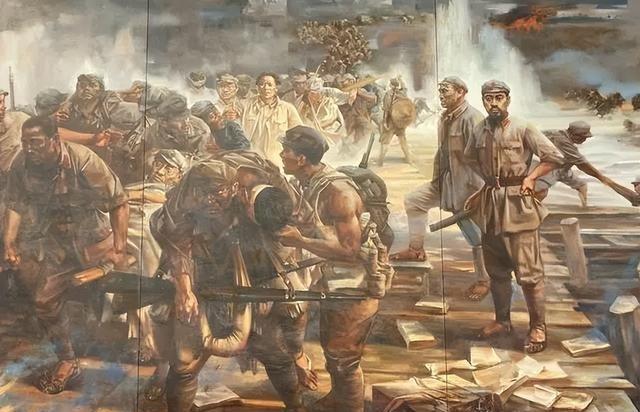

红军刚刚走出草地,就有人送来40万斤粮食和2000斤盐,是谁给的? “1935年9月17日清晨,连长,我闻到米饭味了!”通信兵石福生探头进来,声音沙哑却带着惊喜。就在前一天,部队还在茫茫草地里啃树皮嚼马草,许多人连说话的力气都快没有。谁能想到,刚迈出草地第一步,营地外就堆起了整整四十万斤粮和两千斤盐。 石福生没说错。九月的甘川边界,薄雾未散,粮垛像一排小山,咸味随着晨风钻进每一位红军战士的鼻腔。站在粮垛前,军委纵队参谋徐立清反复确认道:“这不是缴获,是送来的。”送粮人,自称卓尼土司府护卫队,为首者请红军代表速赴腊子口。 要弄清楚这桩“天降馅饼”,得把时间拨回到一个月前。8月21日,中央红军在毛儿盖分路,北线由林彪、聂荣臻率部,南线由朱德、周恩来掌旗,两路先后闯进阿坝草地。草地平均海拔三千五百米,昼夜温差巨大,红军的给养本已告急,进入草地后,情况更糟:带出的青稞面三天就见底,碱水泡干粮也无法解渴,部分部队索性把马匹宰了当补给。 彭德怀后来回忆:“敌人子弹不可怕,真把我们往死里逼的是饥饿。”张思德毒草中毒、韩练成背干粮累倒在沼泽,这些故事在行军途中口口相传。一个团出发时两千多人,跨出草地只剩千余,毙伤、掉队和饥饿一样都是死神的镰刀。 走出草地却不是胜利终点。那里北倚无人区,南临胡宗南追兵,唯有翻越岷山天险腊子口,才能与红四方面军会师。腊子口峡谷不过十里,两壁皆悬崖,形如瓶颈。蒋介石下令:鲁大昌、朱绍良务必抢占要津,实行坚壁清野,“让红军饿死在石头缝里”。一纸电文,经兰州电台发至卓尼。 卓尼,第十九任土司杨积庆正坐在扎尕那草坪上验收秋粮。对外他名义服从国民政府,对内却拥有独立调兵税粮、裁判诉讼的特权。接到朱绍良电报,他只用三个字回复:“遵命封堵。”然而暗地里,他却召集头人说:“与其帮人割喉,不如救人一命。” 杨积庆的底气来自卓尼多民族杂居的传统。上世纪二十年代,他曾被川军、马家军、藏军轮番敲榨,对各方嘴脸早有判断。红军宣传“平等自决、保护民族宗教”,这让他动心。1935年3月,他在若尔盖秘密会见先遣师联络员,立下口头诺:“但凡红军路过卓尼,不为难一人。” 于是,9月中旬,他做了三件事:第一,命工匠以最快速度修缮进腊子口的破木桥,撒上新铺的松木板;第二,动用土司府库存和部分寺院公粮,共筹四十万斤青稞、糌粑,小麦混装三千余袋;第三,开盐库,两千斤马蹄盐按每人二两发放。下人疑惑:土司这是自挖墙角?杨积庆只摆手:“帮的是老百姓的活命,也是卓尼的活路。” 当粮盐送到草地边缘时,红军先是警惕,后是惊愕,再是感激。运粮马帮一律解下武器,以示清白。警卫营长谢明把刀抽了一半又插回鞘,他说:“老乡,你们要价多少?”马锅头笑答:“不要价,只求别践踏庄稼。”一句玩笑,彼此隔阂少了大半。 前线攻腊子口迫在眉睫。林彪拿着补给清单向毛泽东汇报:“每人十斤,足够突围。”毛泽东沉吟片刻,只说一句:“天助自助者。”同日夜里,各团领粮完毕,战士们生火煮粥,不少人捧碗泪下。炊烟映着星光,那画面多年后仍留在幸存者脑海。 19日凌晨两点,突击任务下达:红四团为第一梯队,必须在48小时内打开缺口。杨成武当场表态:“给我们一碗菜汤也行,既然粮食到手,保证提前完成。”腊子口守军四个营、八挺机枪、三十一座暗堡,自认为固若金汤。谁也没算到,满血归来的红军悍不畏死。 攀崖、夺桥、夜袭,一切发生在六个小时内。鲁大昌仓皇弃阵,逃往卓尼方向,却在卓尼关外被挡了回来——挡他的正是杨积庆的哨骑。面对请求救援的国军师长,杨积庆只派人递过一封信:“长途路远,匆请自便。”鲁大昌恨得咬牙,却毫无办法。 腊子口告捷的第二天,缴获的十万斤粮和二千斤盐并未据为己有,而是集中分配给伤病员。此前40万斤补给近半已经消耗。可见,没有杨积庆的先期驰援,突击部队恐怕连步枪子弹都打不满。 再说杨积庆。他公开协助红军的事很快传到兰州。鲁大昌、朱绍良接连电诉南京,说卓尼土司“通匪”。蒋介石怒令罢职查办。可查办需要出兵,而马家军主力正忙于青海、西宁剿“叛番”,谁愿意替蒋委员长填这个坑?命令成了废纸。 1936年7月,红四方面军北上与中央纵队会合,再次途经卓尼。杨积庆如约再开仓,同步安排药材、布匹、酥油,护送两百多名因伤病掉队的红军赶赴甘谷。张国焘部的伙食官老马后来笑称:“卓尼是长征路上唯一可以‘两顿吃白面’的地方。”虽是玩笑,情真意切。 从1935年到1949年,杨积庆的处境并不舒适。国民党曾三次密令刺杀,他靠卓尼山高谷深躲了过去;马步芳试图断他茶马互市,他带人夜闯西宁交涉;外界风云诡谲,他得在汉、藏、回多方力量间周旋。面对家族内部“远离政治”的劝告,他回应:“救命之恩,比家产大。”