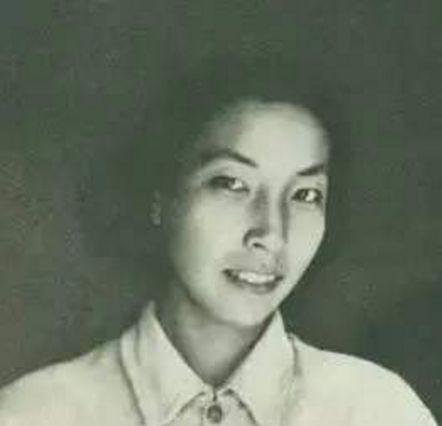

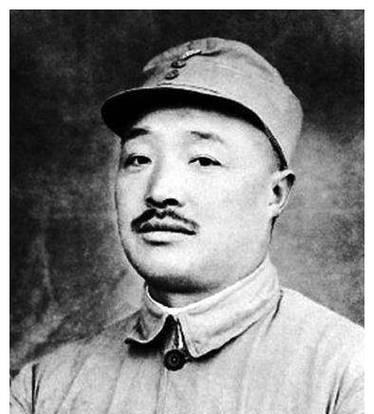

1974年,彭德怀元帅病危即将离世,无儿无女的他,提出想见妻子最后一面,但妻子却拒绝相见,这是为何? 1974年,北京的秋天已经很冷了。在301医院一间被严密看守的病房里,曾经叱咤风云的彭德怀元帅,正走到生命的尽头。癌细胞在他体内疯狂扩散,长期的折磨让他瘦得脱了相。这时候的他,没有了元帅的光环,只是一个垂暮的老人。他没有孩子,在这世界上最亲的人,就是他的妻子浦安修。弥留之际,他用尽力气,向监护人员提出了最后一个请求:我想见安修一面。 这个请求,听着再正常不过了。人之将死,想见见自己的爱人,做最后的告别,天经地义。组织上也确实把话带到了。可谁都没想到,浦安修的回复,只有三个字:我不去。 浦安修不是旧社会的家庭妇女,她是北师大毕业的高材生,是“一二九”运动里的积极分子。在那个年代,像她这样的知识女性,投奔延安,那是抱着一腔热血,要为新中国奋斗终身的。 她和彭德怀在延安相识。一个是前线杀敌的猛将,一个是满腹经纶的才女。这种“文武配”,在当时是佳话。浦安修崇拜彭德怀的战功和正直,彭德怀欣赏她的学识和温柔。他们的结合,始于爱情,更基于共同的革命理想。婚后,浦安修一直很低调,在北师大当党委副书记,是标准的革命干部。 他们的生活,和和美美,直到1959年。那年,庐山会议召开。大家都知道,彭老总是个直性子,眼看“”出了些问题,老百姓在受苦,他心里憋不住,就说了点实话。结果,这封“万言书”成了导火索,他被打成了“右倾机会主义反党集团”的头子。 从云端跌落深渊,只在一夜之间。 这一下,天就塌了。彭德怀被免了职,从中南海搬了出来,住到了北京郊区的挂甲屯,后来又去了吴家花园。政治上的狂风暴雨,很快就席卷了他生活的每一个角落,首当其冲的,就是他的家庭。 浦安修所在的北京师范大学,是当时思想斗争的前沿阵地。压力排山倒海地向她涌来。组织上天天找她谈话,要求她“和彭德怀划清界限”。同事、朋友,过去那些熟悉的面孔,眼神都变了。大会小会,她要上台“揭发”自己的丈夫。 这种精神上的凌迟,比肉体上的酷刑更折磨人。浦安修是个知识分子,脸皮薄,自尊心强。她一开始是顶着的,她不相信自己的丈夫会是“反党分子”。但她一个人的力量,在那个巨大的时代风车面前,渺小得像一粒尘埃。她不“划清界限”,自己也要被卷进去,工作、名誉、甚至人身自由,都将不保。 长期的精神高压下,浦安修崩溃了。她向彭德怀提出了“分手”。 那天,两人谈了很久。彭德怀沉默着,一根接一根地抽烟。他理解妻子的处境,他不怪她。最后,他从桌上拿了一个梨,一刀切成了两半,递给浦安修一半,自己拿起一半,默默地吃了 吃了梨,浦安修哭着走了。这一走,就是十五年。 这十五年里,彭德怀在吴家花园读书、种地。而浦安修呢?她以为“划清界限”就能换来安宁,但她想错了。 可以说,他们夫妻二人,只是以不同的方式,在承受着同一场悲剧。 当彭德怀想见她的消息传来时,浦安修是什么样的心态? 首先,是深入骨髓的恐惧。十五年了,那场风暴并没有过去,去看他,意味着什么?意味着你之前十五年的“划清界限”都白费了,你重新站到了“阶级敌人”的立场上。在那个非黑即白的年代,这足以让你粉身碎骨。她怕,她真的怕了。这种恐惧,我们这些没经历过的人,很难感同身受。 其次,是巨大的心理创伤。这十五年,她是怎么过来的?在无数个日夜里,她可能都在强迫自己忘记那个男人,说服自己他是“错的”,只有这样她才能活下去。她的爱情和信仰,早已经被碾碎了。她已经不是当年那个意气风发的革命青年,而是一个被吓破了胆,精神上被摧残得体无完肤的女人。让她再去面对那个带给她无尽痛苦和纠结的源头,她没有这个勇气。她的心,可能早就死了。 所以,那句“我不去”,与其说是绝情,不如说是一个被时代彻底压垮的女人的最后一点自保和逃避。她不是不爱,而是不敢爱,不能爱,也无力再去爱了。 故事到这里并没有结束。1978年,十一届三中全会为彭德怀平反昭雪,恢复了他的一切名誉。 天亮了。 当浦安修得知这个消息时,她放声大哭。压抑了近二十年的情感,在这一刻彻底决堤。随后,她做出了一个惊人的决定:她请求中央,承认她与彭德怀的夫妻关系,并以“彭德怀夫人”的身份,处理彭德怀的骨灰安放等善后事宜。 这个举动,比任何语言都更有力地说明了她内心的真实想法。如果她真的绝情,大可以继续过自己的生活,何必再和这个已经逝去的名字绑在一起? 从那以后,浦安修把余生的所有精力,都投入到了为彭德怀正名和整理其遗稿的工作中。她四处奔走,寻访当年的见证人,搜集第一手资料。我们今天能看到的《彭德怀自述》,就是浦安修一字一句整理、校对出来的。她用后半生的行动,来弥补当年的那个遗憾,来完成一场对亡夫,也是对自己的救赎。 晚年的浦安修,不止一次地对身边人说:“我当时要是去看看他就好了,哪怕就看一眼。”这种悔恨,伴随了她的余生。