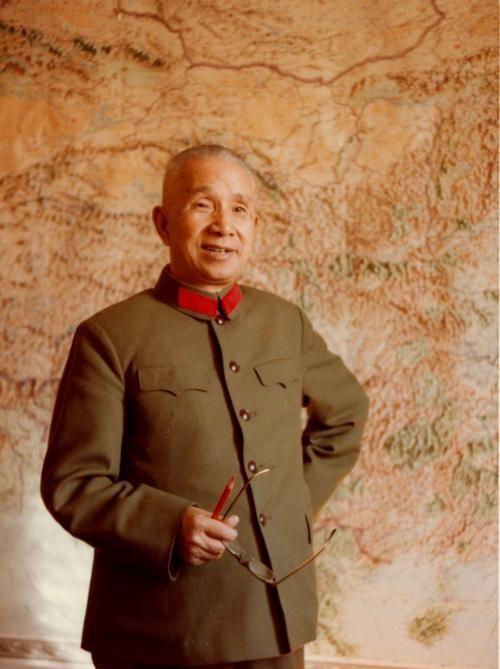

建国后,曾国华中将回到了广东省五华县岐岭镇老家,专门去看望了自己的老父亲。

1950年代初的一个秋日,广东五华县岐岭镇迎来了一位特殊的客人。

这位身着军装的将军,正是在解放战争中立下赫赫战功的曾国华中将。

此时的岐岭镇,依旧保持着客家山区特有的宁静与朴实。

青山依旧,溪水潺潺,村口的老榕树仍然枝繁叶茂,遮蔽着来往的行人。

离村口还有半里地,曾国华就下了车,让警卫员提着行李跟在后面,自己空着手一步步往村里走。

军装袖口磨出了毛边,鞋上沾着山路的黄泥,看着跟当年参军离家时那个挑着柴火的后生没两样,只有肩上那枚略显陈旧的八一勋章,透着他这些年的风霜。

他爹曾庆福正在屋前晒谷,佝偻着背翻谷粒,竹耙子在他手里摇摇晃晃。

听见脚步声抬头,眯着老花眼瞅了半晌,突然把耙子一扔,跌跌撞撞扑过来,抓住曾国华的胳膊就哭:“阿华?

真是你?

你没死?”

这话戳得曾国华鼻子发酸。

1931年他瞒着家里偷偷参军,跟着红军走了二万五千里,中途托人捎过一次信,说“儿子在外面干正经事,勿念”,之后就断了音信。

村里有人说他战死了,有人说他当了大官忘了家,他爹不信,每天都在老榕树下等,一等就是二十年,头发等白了,背也等驼了。

“爹,我回来了。”

曾国华攥着父亲枯瘦的手,指节被对方掐得生疼,却舍不得挣开。

他从警卫员手里接过一个布包,里面是件蓝布褂子,是他特意在县城扯的布,让裁缝照着老家的样式做的:“给您做的,天凉了能穿。”

还有一小袋白糖,是他从部队供给里省下来的——他记着爹有咳嗽的老毛病,喝糖水能舒坦点。

曾庆福摸着新褂子,又看看那袋白糖,突然抹掉眼泪骂:“你个混小子!

当了官就该忘了家里?

你娘走那年,还念叨着你爱吃她做的酿豆腐……”骂着骂着,又拉着他往屋里走,掀开门帘喊:“快来看!

我儿子回来了!

是将军了!”

屋里陈设简单,土炕上铺着粗布褥子,墙上贴着发黄的年画,还是他小时候贴的。

曾国华坐下,看着爹往灶膛里添柴,想烧水煮糖茶,赶紧过去帮忙:“我来,我在部队学过烧火。”

他蹲在灶前,往灶膛里添柴的动作熟练,跟当年在家时一样,惹得跟来看热闹的乡邻直笑:“将军还会烧柴火咧!”

他没架子,跟乡邻们坐在门槛上聊天,问谁家的稻田收成好,谁家的孩子该上学了。

有个当年跟他一起长大的后生,现在是村里的农会主席,搓着手问:“阿华哥,你在外面打了那么多仗,就没想过把爹接到城里享享福?”

曾国华看着爹在院里喂鸡的背影,说:“爹离不开这山,离不开这田。

他在这儿住得踏实,比啥都强。

我回来看看,帮着修修老屋,就够了。”

其实他心里有愧疚。

这些年南征北战,从东北打到华南,好几次路过广东都没能回家,只能在地图上圈出岐岭镇的位置,夜里拿出来看。

这次能回来,是部队特意批的假,他带着警卫员先去县城买了些农具,打算帮家里翻修一下老屋的屋顶,再给村里的小学捐点书本——他记着自己小时候没书读,是爹把仅有的积蓄拿出来,送他去私塾念了半年。

临走前那天,曾国华帮爹把晒好的谷子装袋,又在老屋的墙上钉了块木板,写上“曾庆福家”。

他怕自己走后,爹记性不好,忘了家在哪。

曾庆福看着木板,突然说:“你娘的坟该修修了,你去看看她。”

母子俩没见最后一面,这是曾国华心里的刺。

在母亲坟前,他跪下磕了三个头,说:“娘,儿子回来了,以后会常来看您和爹。”

风吹过坟头的茅草,沙沙作响,像母亲在应他。

有人说,将军回乡,该风风光光,可曾国华硬是把这趟回乡,过成了普通儿子探家的模样。

他没摆宴席,没请乡绅,就陪着爹吃饭、干活、说家常,仿佛那些年的战功、那些肩上的勋章,都抵不过灶台上飘出的酿豆腐香。

他心里清楚,自己能当将军,不是天生的,是老家的山养育了他的筋骨,是爹教他的“做人要实在”撑着他走过枪林弹雨。

不管走多远,这山这水这家人,都是他的根。

这样的回乡,没有轰轰烈烈,却在柴米油盐里藏着最沉的情分——功成名就时,最念的还是家里的那碗热饭;走南闯北后,最想回的还是生养自己的那方土。

各位读者你们怎么看?

欢迎在评论区讨论。