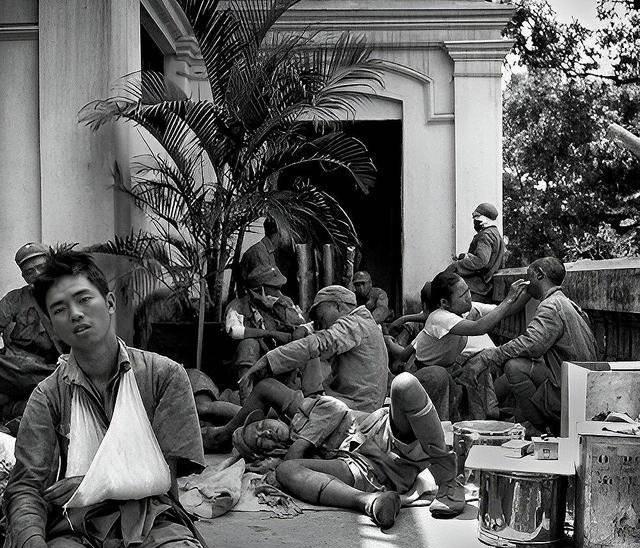

1938 年 5 月,在江苏禹王山东侧,中国军队与日军鏖战正酣,一位少女战地救护员冲入火线,试图救回连长,却亲眼目睹其被日军军官砍杀。她怒不可遏,举起地上一块石头砸向敌人,血溅当场。下一刻,子弹穿胸,她倒在战地。18 岁,湖南女孩刘守玟,为国捐躯。66 年后,人们才终于知道她的名字…… 台儿庄大战纪念馆的展柜里,一把红柄匕首静静躺着。锈迹爬满了刀身,却掩不住握柄处磨损的痕迹 —— 那是无数次被紧握留下的印记。 这把匕首的主人,就是刘守玟。 1935 年的长沙,女子中学的紫藤花下,16 岁的刘守玟正低头看书。父亲送她入学时,把这把匕首塞进她手里:“防身用。” 那时的她,还不知道这把刀会见证怎样的血与火。 校园里的读书会总在深夜举行,同学们传阅着《呐喊》和抗日传单。“国家都要没了,读书还有什么用?” 有人拍着桌子站起来,刘守玟攥紧了手里的匕首,指节泛白。 1937 年深秋,淞沪会战的消息传到长沙。17 岁的刘守玟趁家人不备,揣着匕首和几件换洗衣物,偷偷登上了开往武汉的火车。她要去参军,去当战地护士。 训练班里,她是学得最快的一个。绷带包扎的速度比男兵还快,辨认药品的准确率让教官点头。 “刘丫头,胆子比石头还硬。” 战友们总这么说。可没人知道,她夜里会对着家乡的方向哭,枕头下压着没写完的家书。 1938 年春,禹王山成了人间炼狱。日军的炮弹把山头炸得像翻耕过的土地,第 60 军的战士们趴在尸体堆成的掩体后,等着下一轮进攻。 刘守玟所在的救护队就设在山脚下的破庙里。手术台是门板搭的,麻药早就用完了,伤员咬着木棍做手术,她的白大褂上永远沾着洗不掉的血。 那天下午,日军的坦克冲破了防线。“连长负伤了!” 通讯兵的喊声刚落,刘守玟就拎着药箱冲了出去。子弹在耳边呼啸,她扑倒在连长身边,刚要解开他的绑带,就见一个戴钢盔的日军军官举着军刀冲过来。 “不要!” 她眼睁睁看着军刀落下,连长的血溅了她一脸。 那一刻,什么救护知识都忘了。她抓起身边一块沾着血的石头,用尽全身力气砸向日军军官的脑袋。“砰” 的一声,那人直挺挺地倒了下去。 身后的冷枪来得又快又狠。子弹穿过胸膛时,刘守玟觉得身子变轻了,像飘在长沙的紫藤花海里。她倒下时,手里还攥着那块染血的石头。 陈塘村的陈奶奶在村口发现她时,姑娘还有一口气。她从怀里掏出一封信、两块银元,还有那把红柄匕首,声音轻得像羽毛:“奶奶,寄回湖南…… 汉寿……” 话没说完,眼睛就闭上了。 陈奶奶把她埋在村后的杨树下,坟头插了块木牌,写着 “湖南女兵”。那封信没能寄出去,奶奶看不懂字,就一直压在箱底。 每年清明,奶奶都带着孙子陈开灵去上坟。“记住这个姑姑,她是为咱死的。” 她总这么说。 陈开灵长大了,成了村里的老师。他带着那封信去县城,找懂行的人辨认。信封上的地址早就模糊了,只能看清 “汉寿” 两个字。 这一找,就是 66 年。 2004 年,湖南汉寿县的档案馆里,工作人员在整理抗战烈士名录时,发现了一张泛黄的登记表。“刘守玟,女,18 岁,1938 年牺牲于禹王山。” 消息传到陈塘村,陈开灵哭了。他终于能告诉奶奶,这个姑姑叫刘守玟。 那年秋天,刘守玟的遗骸被送回汉寿。县城里的人都来送她,白发苍苍的老人捧着菊花,年轻人举着 “欢迎英雄回家” 的牌子。她的坟前,第一次立起了刻着名字的墓碑。 如今,那把红柄匕首在台儿庄大战纪念馆里,成了最打动人的展品。无数人站在展柜前,听讲解员说这个 18 岁女孩的故事。 禹王山的草木早就覆盖了弹坑,可那块被刘守玟举起过的石头,或许还埋在土里。它见过最惨烈的厮杀,也见过最勇敢的灵魂。 这个被遗忘了 66 年的名字,终于和无数烈士的名字排在一起。他们用年轻的生命告诉世界:中国人的骨头,比石头还硬。 每年清明,汉寿的学生们都会去刘守玟的墓前献花。18 岁的年纪,本该在校园里读书,可她却选择了用生命守护这片土地。 参考信源: 博物馆里的山东抗战记忆③:她的故事,写下最柔软却最坚韧的一笔 大众日报2025-05-18