1976年,北京永定河畔,一名头发花白的老妇纵身跳入冰冷的河中,当众人将其打捞起来,才惊讶的发现,这位老妇不是别人,正是国民党著名将领黄维的妻子......

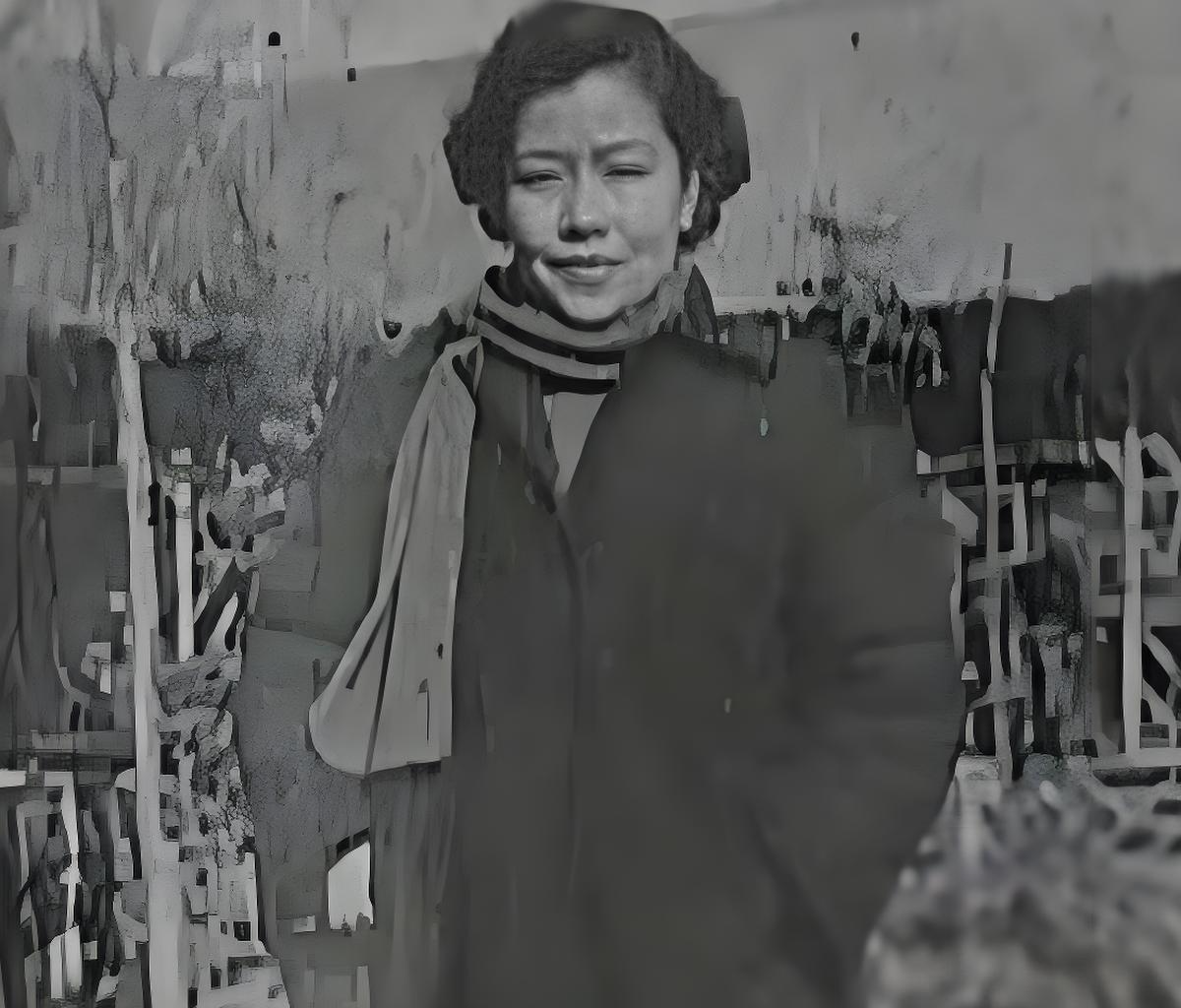

1976年5月,北京永定河,一个白发苍苍的老妇人,在岸边站了很久,最后她没有一丝犹豫,纵身跳进了冰冷的河水里,等到人们发现,将其打捞起来,众人这才得知,这名老妇竟然是国民党将领黄维的妻子蔡若曙。 1933年,17岁的蔡若曙是远近闻名的才女,她出身官宦之家,父亲是军政要员,自己也熟读诗书,是当时人人羡慕的“名媛”。 在一场酒会上,她对那些前来献殷勤的纨绔子弟一概不理,目光却被一个身穿军装、气质刚毅的青年军官牢牢吸引。 她破天荒地主动上前搭话,才知道对方是国民革命军第十一师副师长黄维,这次相遇,让蔡若曙彻底栽了进去。 为了进黄家的门,新婚夫妇俩在家门口跪了两天,才换来继母的松口,条件是蔡若曙这辈子不许回黄维老家,这份爱,从一开始就带着一股不管不顾的执念。 婚后的日子有过短暂的甜蜜,但很快就被战火冲散,抗日战争,黄维上了前线,解放战争,黄维又成了内战的急先锋。 1948年,他在淮海战役中兵败被俘,被送往去接受改造,消息传来,怀着孕的蔡若曙只能带着几个孩子,随国民党将领家眷逃往台湾。 当时,台湾方面都以为黄维死了,甚至为他办了“哀悼会”,但蔡若曙凭着一股直觉,坚信丈夫还活着。 她独自跑到香港四处打探,得知黄维确切的下落后,又想尽办法,把一家人从台湾接到香港,再辗转迁回上海。 那时的她不过三十出头,一个曾经的大家闺秀,要在举目无亲的上海拉扯四个孩子,日子过得有多难可想而知。 可只要一想到丈夫还活着,这一切的苦,她都觉得值,然而,漫长的等待,足以磨穿一个人的精神。 1959年,第一批战犯特赦,上海有关部门特地通知蔡若曙,让她留意广播,她激动地守在收音机旁,听着一个又一个名字念过,却唯独没有黄维。 她后来才知道,黄维在功德林里是出了名的“顽固分子”,他拒不认罪,还嘲讽那些积极改造的同僚,整日埋头研究“永动机”,用这种方式进行无声的对抗。 对黄维来说,这或许是保全一个旧军人“气节”的方式,可对苦等在外的蔡若曙而言,这无异于晴天霹雳。 等了11年,等来的是丈夫的执拗和自己的绝望,她吞下大量安眠药,幸好被及时救下。 从那以后,蔡若曙的精神世界彻底垮掉,单位同情她的遭遇,为她办了病退,让她能拿退休金,享受公费医疗,日子一天天过去,她从一个风华正茂的女子,慢慢熬成了头发花白的老妇人。 1975年3月,黄维作为最后一批特赦战犯,终于自由,27年的煎熬似乎到了头,可这场重逢,却平静得让人心酸。 团聚后的生活,更是对她残存幻想的最后一击,黄维被安排在北京政协工作,本可以开始新生活,可他依旧是那个“顽固分子”。 他的精神世界早已被“永动机”填满,那是他在监狱里为自己搭建的避难所,回家后,他依然通宵达旦地画图纸、搞研究,对妻子的病情和脆弱视而不见。 而蔡若曙的精神状态越来越差,每天活在恐惧中,总怕丈夫再被人抓走,压垮她的最后一根稻草,来自一封报喜的家书。 儿子来信说要结婚了,蔡若曙高兴坏了,拿着信就冲进丈夫的书房,想分享这个好消息,可黄维正为“永动机”的一个零件断裂而心烦意乱,根本没理会她。 蔡若曙以为丈夫没听清楚,又重复一遍,然而黄维猛地抬起头,将满腔的怒火都发泄在了妻子身上。 她明白了,自己倾其一生的等待和牺牲,在丈夫眼里,或许只是一个打扰他研究的麻烦,一场彻头彻尾的笑话。 她绝望地转身离开,而黄维吼完也后悔了,可那点可怜的自尊,让他最终没有追出去道歉。 那天深夜,蔡若曙独自走向了永定河黄维得知消息后,疯了似的冲到河边,这个不会游泳的七旬老人,想都没想就跳进了水里,可一切都太晚了。 或许,在一个身不由己的时代,再浓烈的爱情,也经不起岁月无情的消磨,最终被彼此的执念撕扯得粉碎,只留下一声叹息。

老胖

太固执了