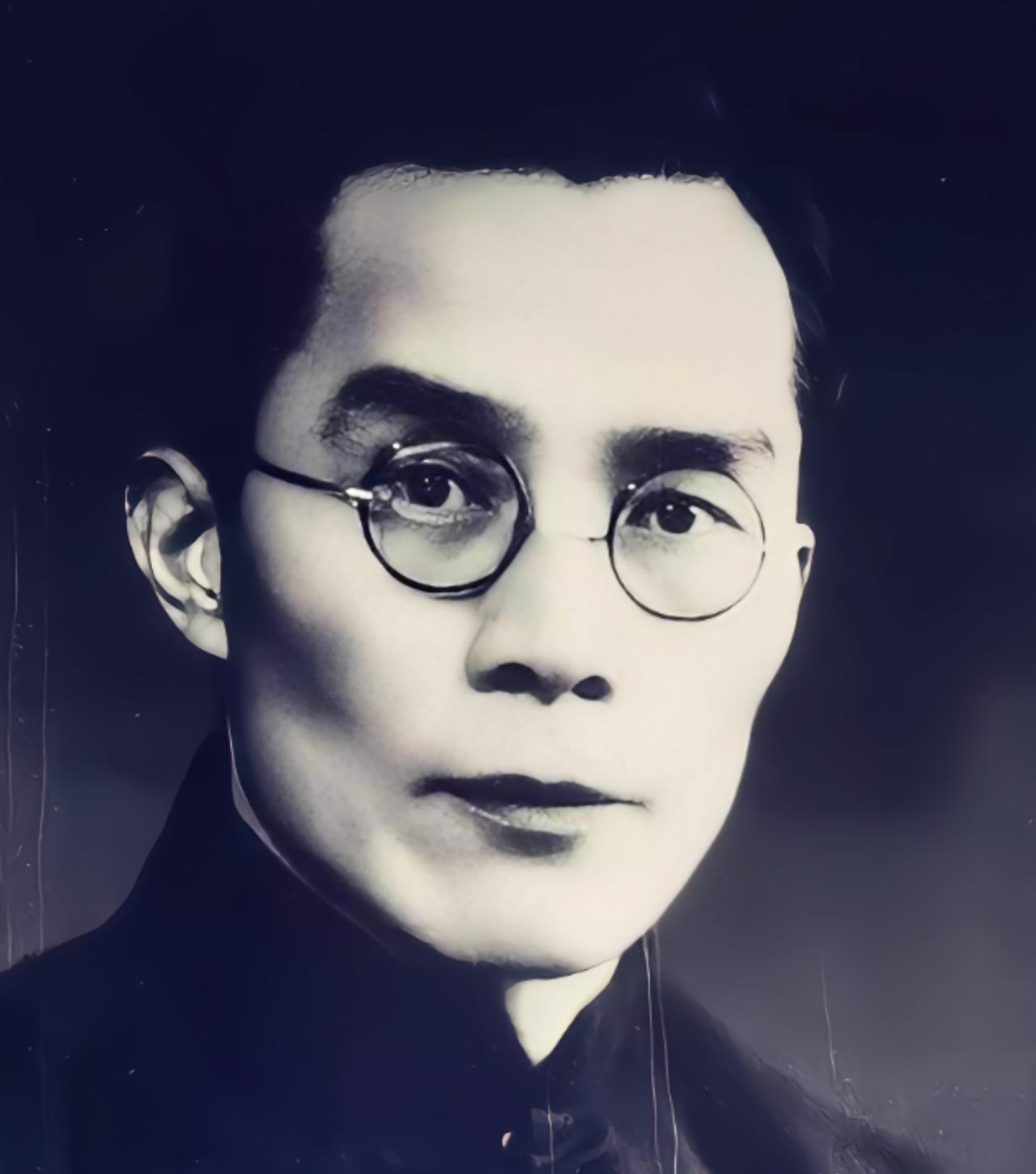

1949年,梅贻琦不顾学生们的苦苦挽留,毅然南渡,临走前,他说道:“我若留在大陆,就保护不了清华基金了,”5年后,梅贻琦儿子梅祖彦独自回国,而梅贻琦则前往海峡对岸创办新竹清华大学。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年12月,北平的冬天格外寒冷,清华园里弥漫着一种难以言说的沉重气息,梅贻琦已经在这座校园执教多年,师生之间的情感深厚,局势风云变幻,清华未来的不确定性摆在眼前。 作为校长,他必须做出选择,这一年,他带着清华的账册和重要资料离开北平,踏上了南渡的路。 他知道,如果继续留下,清华的庚子赔款基金可能会被动用,用在非教育之事,对他来说,这笔资金是清华存在的根,是维系一所大学学术水准与育人理想的关键。 这笔基金不是现金,而是由中华教育文化基金会托管的资产,只能动利息,用于支持教育事业,它的来源是美国退还的庚子赔款剩余,用于资助留学、购置设备、聘请师资。 梅贻琦清楚它的重要性,也知道如果不能守住,清华未来几十年的学术发展可能受到影响,他曾经参与基金的管理,更知道这笔钱的去向有多敏感。 他南下香港,再辗转赴美,在纽约担任华美协进社常务董事,继续为基金的管理奔走,他住的是简朴公寓,出行靠公交,收入不高,生活节俭。 与此同时,他的妻子韩咏华也在美国靠打零工维持家庭开支,从帽子工厂到医院护理岗位,样样做过。 到了1955年,他返回台湾,开始在新竹规划清华大学的重建工作,他考察地形,联系旧日师友,一点点落实校舍、课程、实验室的建设。 当时台湾的科研基础薄弱,要创办一所以理工科为主的大学难度极高,梅贻琦没有依靠外援,也没有动用基金的本金,而是继续坚持只用利息购置设备、招募教师。 为了节约开支,他甚至将自己的校长工资也捐了出去,清华大学原子科学研究所于1956年成立,成为台湾核能研究的起点。 与此同时,他的独子梅祖彦在美国完成了学业,他在伍斯特理工学院取得本科学位,随后在伊利诺理工学院读研究生,工作上也已小有所成。 但新中国成立后,国家发出召唤,号召留学生回国效力,他几经波折,经巴黎、香港转道回到大陆,最终在1954年进入清华大学水利系任教,研究水力机械,将所学技术用于国家水利工程建设。 彼时他年纪尚轻,却选择了一个不同寻常的道路,这一年,父亲正在台湾为新竹清华的建立奔忙,父子分处两地,一个在大陆投身科研,一个在台湾复建学府,却都将自己投身于教育与国家的发展中。 梅贻琦晚年时身体每况愈下,但仍坚持参与校内事务,他关心实验设备的购置,参与新聘教师的课程试讲,监督教学计划的拟定,他得了癌症,病情扩散,却从不怨言。 他对清华基金的管理极为严谨,不容挪用,即便台湾当局多次提出将基金用于非学术用途,他都一一回绝。 他在账册上字迹整齐清楚,每一笔资金的流向都记录得一清二楚,去世前,他随身带着的旧皮箱里装着基金的详细账本,没有私人物品。 他在台湾清华留下的墓地,种满梅树,名为“梅园”,多年后,1996年,梅祖彦来到台湾,站在父亲墓前献上白菊,完成迟到的告别。 那年他已年过花甲,在清华从教多年,经历了科研发展的起伏,梅园的梅树正值盛开,清香满园,他在墓前站了许久,没有言语。 梅贻琦带走的是一份责任,他没有留下光鲜的建筑,也没有留下华丽的辞藻,他留下的是一套教育的制度,一种学术的信念,一笔不被挪用的基金,他相信,只要这个根不死,清华总会延续。 梅祖彦回到大陆,是在不同的选择中坚持了理想,他没有成为父亲眼中的“接班人”,却以另一种方式延续了清华精神,两人走上了不同的道路,却都围绕着一件事——教育不能中断,清华不能断根。 清华的名字在海峡两岸被重复提起,两种体制下继续发展,几十年过去,那笔基金早已用完,但它所滋养出的精神,仍旧生生不息。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新华社《国家相册》第74期"大师的背影" 清华大学校史馆官网《梅贻琦与清华基金》专题 台湾《联合报》"新竹清华大学建校史料展"报道 中国青年报《许渊冲:百年翻译人生》专访