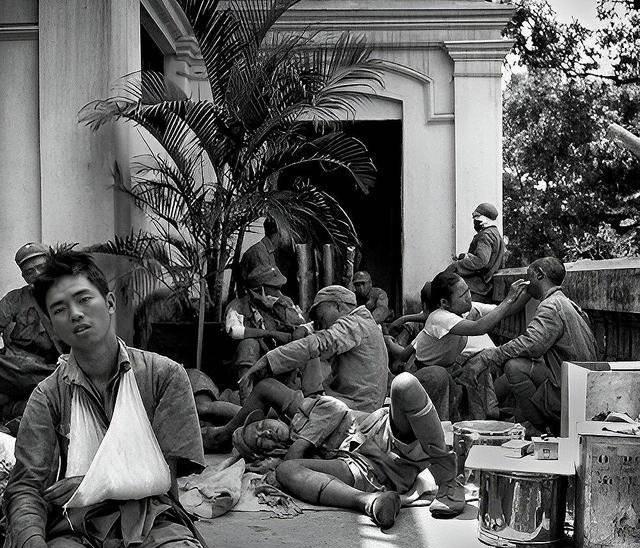

1948年,有一个国民党士兵饿的实在受不了了,跑到了解放军阵地,竟然背回一袋子馒头。战友们一拥而上,兴奋的问他馒头哪来的?他回:“跟解放军借的! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1948年,淮海战场,国民党阵地上一个饿得发慌的士兵,竟从对面的解放军阵地,背回来满满一大袋热馒头,当战友们饿狼一样围上来,他只淡淡说了一句:“跟解放军借的。” 正是这袋“借来”的馒头,打开了一个口子,让我们得以看见一场浩大战役背后,人心的向背与天下的归属。 战役进入关键阶段,国民党军节节败退,黄维兵团的12万大军被死死围困在双堆集,四周是打不完的炮,更要命的是,肚子里是填不饱的空。 士兵们在饥饿与寒冷中彻底失去了战斗意志,85师225团的副班长“郭占山”,就是这十二万人中的一员。 他曾经也是个想保家卫国的热血青年,可战局的恶化、身边战友的不断倒下,特别是连续几天的断粮,让他心里最后一点火苗也熄灭了。 他越来越明白,自己卖的这条命,不是为了什么家国大义,不过是在为一个腐朽的国民政权做无谓的消耗。 当时,别说吃饱饭,能啃上几口树皮、挖点野菜就算改善伙食,有些士兵饿到极致,甚至把发的银元往嘴里塞,想靠这东西压一压胃里的翻江倒海。 一天夜里,郭占山看着远处解放军阵地升起的袅袅炊烟,闻着风中飘来的饭菜香,肚子的饥饿感和求生的本能彻底压倒了一切,他决定,投降。 与国民党阵地的死气沉沉形成鲜明对比的,是解放军阵地上的活色生香,解放军的炊事班不仅做饭,还承担着“攻心”任务。 他们会特意选在上风口,一边做饭一边对着国军阵地喊话:“兄弟们,过来吃饭!白面馒头管够!还有红烧肉!” 这当然不只是为了馋人,而是一场精心策划的心理战,解放军早早定下了“优待俘虏”的政策,而且执行得极其到位:只要过来,就有饭吃;带着枪过来,就有肉吃;能拉着更多人一起过来,还有额外奖励。 策略运用得极为灵活,有时他们甚至用竹竿挑着馒头送到阵地前沿,让对面的士兵用枪支弹药来换。 有一个机枪手硬是拖着沉重的马克沁重机枪爬了过去,就为了换一只烧鸡和五个馒头。 后来,解放军很快发现,许多国民党士兵不是不想投降,而是怕被自己的长官发现后当场枪毙。 于是,一个更具有人情味的办法出现了:白天不接收俘虏,专等晚上,天一黑,解放军阵地前就飘出饭菜香,锅碗瓢盆声响个不停,国民党士兵可以趁着夜色掩护溜过来,吃饱喝足。 之后何去何从,自己选择:愿意留下的,欢迎加入;想回去的,也绝不阻拦。 身处绝境的郭占山,就是在这样的背景下,做出了改变一生的选择,他撕下一块白布绑在身上,在冰冷的雪地里,小心翼翼地朝着三十米外的解放军阵地挪动。 他趴在一个土坎后,用尽全身力气喊道:“我是来投诚的,不要开枪!” 随后,一个解放军战士探出头,亲切地喊:“兄弟,过来吧,有热馒头!,这一声兄弟,让郭占山心头剧震。 解放军战士热情地把他扶进战壕,二话不说塞给他几个馒头,又端来一碗热汤,吃饱后,郭占山恢复了些力气,也鼓起勇气提出了一个大胆的请求:他想带些馒头回去,劝他的战友们也过来。 解放军内部商议后,欣然同意,他们给了郭占山满满一袋馒头,让他背了回去。 郭占山带着这袋沉甸甸的希望,悄悄溜回阵地,他把自己的经历原原本本告诉了战友们,说解放军待他像兄弟,不仅没伤害他,还让他吃饱。 他告诉大家,再给蒋介石卖命,谁也活不了,几天后,郭占山带着一个排的士兵,正式向解放军投降。 但这只是个开始,另一个叫“李昌荣”的士兵,半夜饿得受不了爬过去,第二天竟拎着两只鸡回来了,说是解放军管饱饭,还让他带上路上吃。 打到后来,国民党军官最怕的已经不是解放军的炮火,而是自己手下的士兵,有个师长早上醒来,发现昨晚还人头攒动的阵地,如今只剩下几个传令兵。 到了淮海战役后期,许多国民党部队甚至不等解放军开打,就直接竖起了白旗。 投降后的郭占山,不仅吃饱穿暖,还接受了解放军的思想教育,他明白了自己究竟为何而战,为谁而战,后来他作为一名解放军战士,参加了淮海战役的最后阶段。 多年后,这位老人用一句最朴素的话总结了那场战争:“那个冬天,我明白了一个道理,能让士兵吃饱饭的军队,才能打胜仗。” 这句话看似简单,却直指核心,当一支军队连士兵最基本的生存都无法保障,它的失败就早已注定,而另一支军队,不仅能让自己的战士吃饱,甚至愿意分一口饭给饥饿的敌人。 这种差别,本身就预示了最终的胜负,淮海战役中那袋“借来”的馒头,早已超越了战术本身,它是一场人心的较量,也印证了那个颠扑不破的真理:得人心者,得天下。 【信源】《红岩春秋》 1999年06期——一名“国军”的五天五夜