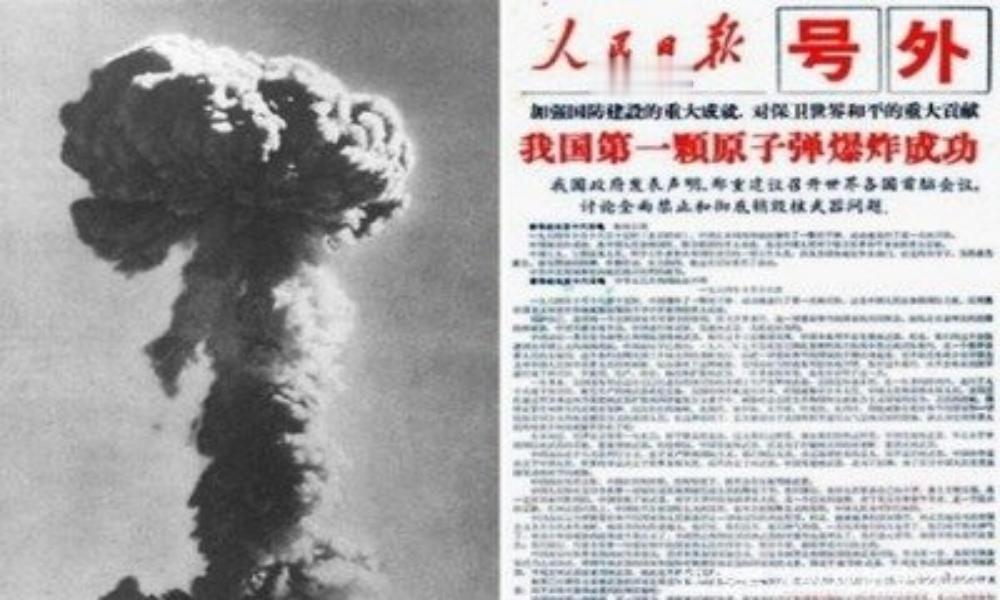

1969年核打击阴云笼罩,毛主席:放他两颗原子弹,全程别报道就行 “主席,苏联人在边境咬得紧。”1969年8月末的一个深夜,人民大会堂的灯还亮着,负责情报汇总的同志压低声音报告。毛主席抬头看了看墙上的日历,说:“再急也不差这几天,咱们先把自己的底气亮出来。” 那年春天,黑龙江的冰还没化完,珍宝岛就传来炮声。苏军主战派借机把“外科手术式核打击中国东北”的剧本端上克里姆林宫的会议桌。勃列日涅夫对外封口,对内却频频试探军方:“如果北京回敬怎么办?”强硬与顾虑交织,苏联高层争了整整两个月。 与此同时,我国西北戈壁的沙石下暗流汹涌。国防科工口内部文件写得明明白白:9月要做一次低空投放原子弹,10月试一枚当量超过300万吨的氢弹。技术组连夜赶图纸,空军运输机调度表用铅笔改了又改。没人声张,连在基地的伙食标准都保持原样,就怕外界嗅出半点不同寻常。 9月22日清晨,第一枚实投原子弹在西部戈壁升起巨大的蘑菇云。冲击波还没跑完,远在莫斯科的卫星侦察中心警报连连。可塔斯社只拿到一句模糊通报:“亚洲西部监测到高强度热源。”勃列日涅夫急眼:“怎么一点新闻都没有?”副手答:“北京像什么都没发生。” 紧接着10月17日,氢弹爆炸数据划破了太空监听网络。美国战略空军司令部的值班军官记录下接近300万吨的烈度,愣是没找到任何新华社或中央人民广播电台的字样。尼克松听完国安会汇报,第一反应不是震惊,而是嘀咕一句:“毛不吭声,我更得听听他想干嘛。” 有意思的是,毛主席恰恰利用了这份“沉默”。参谋部给他递了一份草稿,建议对外公布试验成功以示威慑。他挥挥手:“不发。全程别报道,就当给对手留点想象空间。”一句话,让核蘑菇云成了世界情报圈里最大的悬案。 同月下旬,苏联驻美大使多布雷宁在国务院碰到基辛格,两人寒暄几句,各自心里别有盘算。苏联担心中国真敢拼命,美国更担心事态急转影响自己在越南的布局。于是十月底,华盛顿飞往莫斯科的热线第一次谈起“冻结针对中国核选项”的可能。尼克松在电话里丢下一句硬话:“一旦扔过去,中国人不会只盯着你们。” 毛主席确实这样算过。国务院外事组的回忆录里提到,他当时的口径是:“你要丢,就丢两颗;我不保证只落在你家。”这不是虚张声势。经过五年连环试验,中国已初步掌握中程导弹批量化技术,外加新近成型的固体燃料方案,足以把冲突从乌苏里江推向西太平洋。 值得一提的是,美国情报界后来反复分析为何中国能在短时间内完成氢弹当量跃升,结论多半围绕“极简流程”和“集中资源”两点。其实内部还有个不为外人道的原因:当时很多设计师“住厂办工”,三班倒抢进度,吃住都在实验室旁。老工程师回忆:“为了省时间,饭菜直接端进控制室。”这种近乎拼命的状态,不是外部情报能捕捉到的。 1969年年底,周恩来接见来访的美国友好人士,透露一句耐人寻味的话:“远邻不一定比近邻危险。”这句话后来被外电解读为中美缓和的风向标。实际上,北京对莫斯科的猜疑早已深至骨髓,对华盛顿的利用也成了现实考量。 次年春,巴基斯坦渠道上的一封密电抵京:基辛格愿意以非正式身份访问中国。毛主席笑问:“他来干什么?”有人答:“想看看我们有没有和苏联真撕破脸。”毛摇头:“他想知道我们有没有把核按纽焊死。”一语道破。 7月,基辛格的专机在北京西郊机场降落。对话期间,他提到一个假设:“如果莫斯科再次集结重兵呢?”周恩来答得轻描淡写:“军队也得吃饭,口袋空了就打不动仗。”言外之意,再高的当量不如稳固的后勤。美方听得懂,他们自己在越南就是被补给线拖死的。 从珍宝岛开火到基辛格暗访,不到两年。世界格局却像被人用手狠狠拧了一下:苏联不敢贸然核袭,华盛顿开始谋求“通过北京牵制莫斯科”,而北京争到的是战略喘息。毛主席后来同工作人员聊天时说过一句俏皮话:“打铁还得自身硬,铁烧红了也要放进水里淬火。”核试验是“烧红”,冷处理是不声张,两步缺一不可。 遗憾的是,国内经济当时仍处在调整期,科研经费拮据得吓人。有人主张就此减核扩民。毛主席没马上点头:“刀要磨,米也要蒸。饿了吃不上饭,刀再亮也握不住。”随后中央把“备战备荒为人民”调整成“抓国防、促生产”,实验进度放慢一档,轻工项目悄然扩容。很多人忽视了这一细节——核威慑的效用,最终要落在发展上,而非永无止境的爆炸声。 再看苏联。70年代后半叶,莫斯科为了撑面子,继续砸钱搞重型导弹、超级航母。每一枚R-36M都烧掉上百万卢布,却换不来商店货架上的黄油。军费像抽掉民生的血,士兵家属拿着配给券照样排队。苏联表面亮闪闪,底子却被掏空,终点已隐约可见。中国高层对此心知肚明——这条路走不得。 1981年,东来顺的涮肉锅里开始常年供应羊肉,城里人笑说“日子见宽”。